赤倉研究室 Akakura Lab

- 担当教員

-

- 赤倉 貴子 教授 プロフィールを見る

- 分 野

-

- 情報・データサイエンス

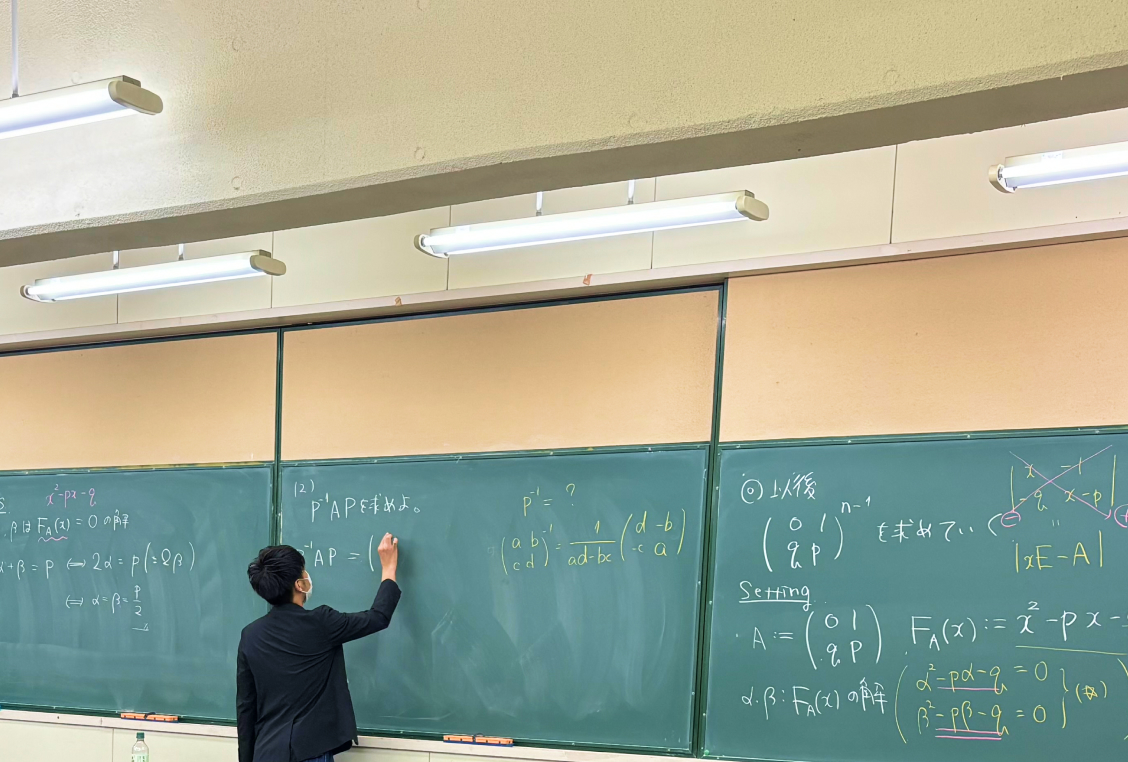

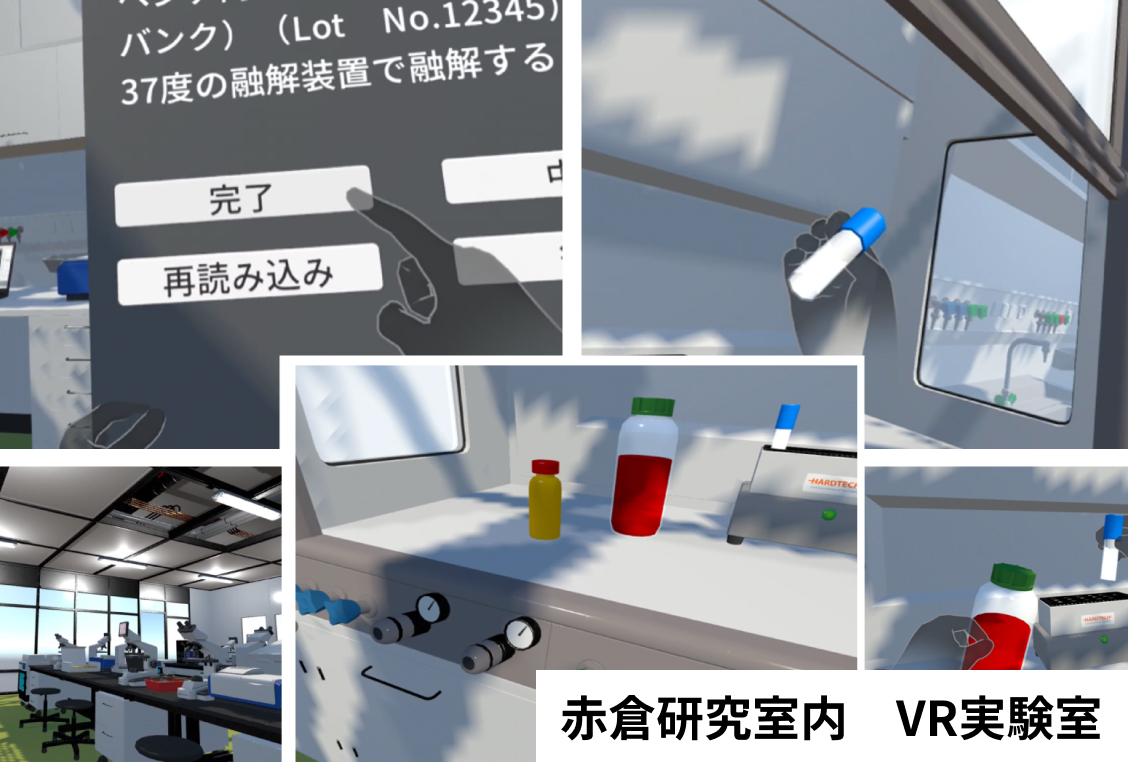

仮想空間(VR)を利用した

学習支援システムやオンラインテストの

受験者認証システムの開発

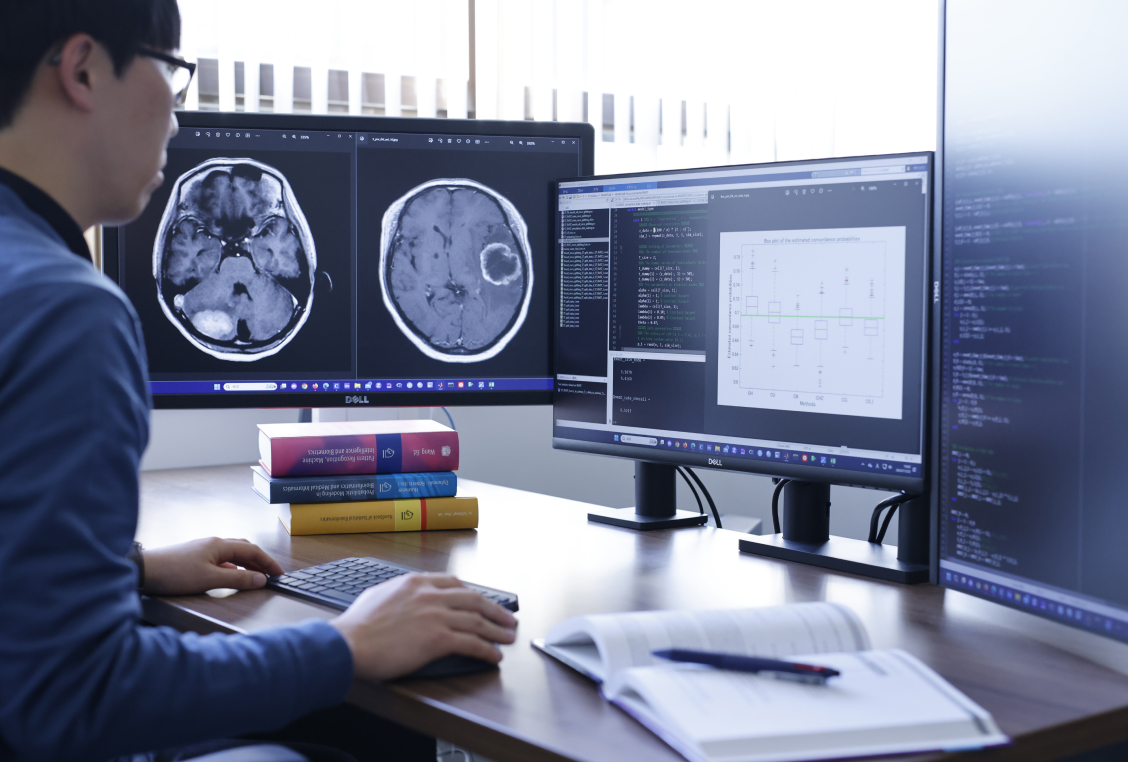

本研究室では、①教育・学習、法に関するデータを収集し(データマイニング、テキストマイ ニング)、その数理的解析を行うこと(データ分析;自然言語処理を含む)、② ①の解析結果に基づき、VR、 AR等の技術を用いたeラーニング、eテスティング等のシステムを開 発すること、③eテスティングにおける個人認証モデル・個人認証システムの開発、の3つ を主たる研究テーマとしています。

Keyword

eラーニング、eテスティング、学習支援システム開発、データ解析