研究室紹介

無機・分析化学系

板垣・四反田研究室(環境分析化学)

❝ すべての化学は分析からはじまる ❞

蓄電池デバイスの評価法の開発

蓄電池はスマート・グリッド社会における分散電源の促進にとって核となる重要技術です。電池の性能・安全性向上には、電池を駆動させた状態で電池の特性を“分析”することが必要となります。本研究室では,電池の発電特性および電極構造や電気化学反応速度などについて、詳細な情報を得る事が可能な電気化学インピーダンス法を用いた解析法の確立を目指しています。

腐食防食技術の開発

インフラストラクチャ-、電子機器等の腐食メカニズムを解明することで、防食技術の確立を行います。

生体機能を応用したデバイスの開発

微生物・細胞・酵素を用いたバイオセンサー・バイオ燃料電池の開発・ 評価を行っています。電気化学エネルギーを駆動力とした無機ナノ モーターの開発を行っています。

准教授

助教

井手本・北村研究室(電池材料,強誘電体,電気化学)

❝ ミクロな視点から高機能酸化物をビルドアップ! ❞

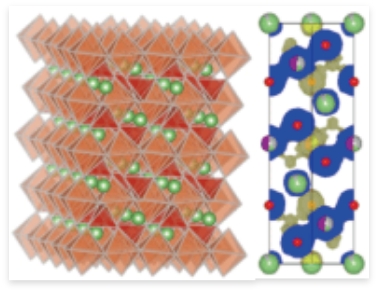

学問分野としては固体物理化学・電気化学および無機化学に属しており、リチウムイオン電池に用いられている正極材料、次世代革新的電池材料、固体酸化物形燃料電池に使われているイオン伝導性酸化物、ICカードなどに応用されている不揮発性メモリー用強誘電体やインクジェット技術に適用されている圧電体、高温超伝導酸化物等について、基礎から応用まで幅広く研究しています。特に基礎面では、中性子や放射光X線を用いた結晶化学的解析と電子顕微鏡による微細構造観察(ミクロな視点)に重点を置いて研究しており、熱力学測定(マクロな視点)や計算 科学を応用した解析(理論的な視点)と組み合わせることで、高機能酸化物の設計と優れたデバイスの実現を目指しています。

准教授

藤本研究室(ソフト化学,結晶化学,コンビナトリアル化学,環境触媒,エネルギー材料)

❝ 革新的な機能性セラミックス探索プロセスの構築 ❞

セラミックスとは、金属陽イオンと酸化物イオンなどの陰イオンが主としてイオン結合している固体を指し、結晶構造(イオンの配列様式)と構成イオンに起因して様々な性質を示します。例えば、バリウムと鉄の酸化物は鉄に起因した磁性を持ち、フェライト磁石として実用化されています。また、バリウムとチタンの酸化物はコンデンサとして利用されています。新たな材料研究において、元素などの組み合わせから性質の変化を追う必要があります。しかし、考えられる組み合わせは無限であり、効率的な材料探索技術が求められます。この材料探索技術と膨大な蓄積データに基づく性質予測を融合したインフォマティクス研究の構築を目指しています。

教授

助教