明治14年に創立された「東京物理学講習所」(2年後に東京物理学校と改称)は、日本語で物理学を教える夜間学校でした。東京理科大学の理学部第二部物理学科はまさに、理科大のルーツとなる学科といってよいのではないでしょうか。

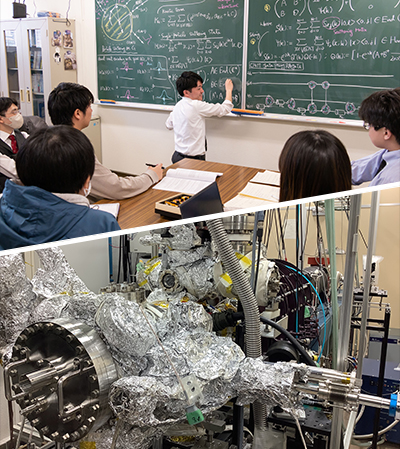

とはいえ、明治時代の学校がそのままあるわけではなく、現代の学校として洗練されています。現在、7つの研究室が設置され、理論と実験、基礎と応用等、バランスよく物理学の分野をカバーしています。

教員紹介

物質を構成する電子や陽子には反粒子が存在します。我々の研究室では、電子の反粒子である陽電子を用いた研究を行っています。具体的には、電子と陽電子の束縛状態であるポジトロニウムや、もう一つの電子が束縛したポジトロニウム負イオンの研究です。研究室には3台の低速陽電子ビーム発生装置があり、それぞれ特徴的な研究を繰り広げています。なお、東京理科大学だけでなく、高エネルギー加速器研究機構等でも研究活動を行っています。

| 担当科目 | 入門電磁気学、量子力学1A・1B、物理学実験A・B(中級コース)、物理学実験A・B(上級コース) |

|---|---|

| メールアドレス | |

| ホームページ |

東京理科大学理学部第二部物理学科卒業後、筑波大学大学院工学研究科で博士号(工学)を取得。日本原子力研究所、オランダ王国ライデン大学を経て、現在東京理科大学理学部第二部物理学科で教員として勤務しています。専門は超伝導物理。授業は入門力学、入門量子力学、ベクトル解析を担当しています。理学部第二部の使命の1つは、既成概念を破る人を社会に送り出すことだと考えています。実際に二部では、医師、教諭、公務員、作家、芸能人、音楽家、自由人等多彩なバックグラウンドをもった学生を受け入れており、卒業後は社会における様々な分野で活躍しています。

| 担当科目 | 入門力学、ベクトル解析、物理学実験A・B(上級コース) |

|---|---|

| メールアドレス |

ナノサイズの半導体では、電子の流動性が顕著に表れます。本研究室ではナノ、発光、磁性と環境をキーワードに、シリコンをベースとしたナノサイズの光磁性半導体を創出し、新しい機能デバイス(例えば、光磁気記憶メディアや単電子トランジスタ、量子ビット等)への応用を研究しています。また、環境半導体の光触媒効果や新型太陽電池の研究も行っています。

| 担当科目 | 物理数学1・2、物性論1A・1B、物理学実験A・B(中級コース) |

|---|---|

| メールアドレス |

今では珍しくなった、物理学科所属の、生物物理学担当です。必修科目の電磁気学1A・1Bと物理学実験2A・2B、選択科目の生物物理学A・Bを担当しています。生体分子とナノマテリアルの集合体の研究と、生きた細胞の一細胞観察を行っています。

なお、この分野に興味がある場合、高校では物理と化学の履修を勧めます。

| 担当科目 | 電磁気学1A・1B、生物物理学A・B、物理学実験A・B(上級コース)、物理学実験B(中級コース) |

|---|---|

| メールアドレス | |

| ホームページ |

統計力学や、場の理論では、無限自由度の問題をどうやって取り扱うかが本質的問題となります。当研究室では、強い量子効果に由来する諸現象や、臨界現象にみられる普遍的な構造に対して、場の理論や可解模型、そして現代数学を組み合わせることによって、それらの構造の理論的解明や未知の現象の予言を行っています。

| 担当科目 | 微分積分学、入門相対論、統計力学1・2、力学演習A・B |

|---|---|

| メールアドレス |

宇宙論・重力理論における未解決問題を最新の観測データを用いつつ理論的に解明することを目的とした研究を行っています.主に,現在の宇宙のおよそ7割を満たし宇宙を加速膨張させる未知の成分である暗黒エネルギーの起源の解明に取り組んでいます.更に,2015年に初めて直接検出された重力波の観測データを用いた重力理論の検証に向け,一般相対論とそれを拡張した重力理論におけるブラックホールや中性子星の研究を行なっています.

| 担当科目 | 力学A・B、宇宙物理学A・B、物理数学3・4、力学演習A・B、統計力学演習 |

|---|---|

| メールアドレス |

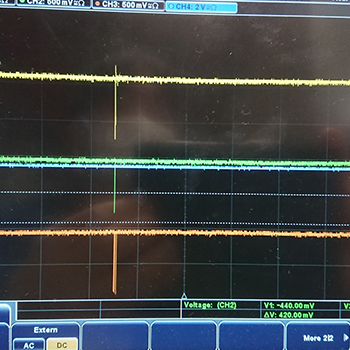

陽電子は電子の反粒子で、電荷の符号以外は電子と同じという性質を持ち、電子との衝突により対消滅します。この風変わりな陽電子を含む系で代表的なポジトロニウムや反水素の分光などに興味をもって実験研究を行っています。その関連で原子の静周期場による共鳴の研究も行っています。

| 担当科目 | 熱力学、振動波動学、量子光学A, B |

|---|---|

| メールアドレス |

高校一年生の時にホーキングの伝記漫画に感化された結果、物理学を立教大学で学び、その後は博士研究員として復旦大学、華中科技大学、東北大学で研究し、教員として八戸高専で過ごしました。2023年度から東京理科大学の教員となりましたが、場所や身分は変わっても、学生の時と変わらず、愛すべき物理学と悪戦苦闘しています。専門は一般相対論です。一般相対論は宇宙論や宇宙物理学に応用できるだけでなく、時間と空間に関わる様々な概念を物理学として扱うことができます。一般相対論で面白い研究ができないかなと考える毎日です。

| 担当科目 | 熱力学演習、統計力学演習、量子力学演習A、量子力学演習B |

|---|---|

| メールアドレス |

東京理科大学理学部第二部 物理学科卒業、同大学大学院理学研究科 修士、及び博士課程修了。博士課程在籍中、英国マンチェスター大学でVisiting Research Studentとして研究に従事。専門は光物性と半導体物性で、興味を持つきっかけになったのは学部3年次の物理学実験でした。希土類由来の非常にシャープな発光スペクトルは、遷移に関わる内殻電子が外殻に守られているため温度や結晶場のような外的影響をあまり受けない反面、遷移確立は大きな影響を受けます。この、希土類の物理を光、電気、構造など、多面的に理解し、LEDデバイスへ応用することを目標としています。

| 担当科目 | 基礎物理学実験A・B、物理学実験A(上級コース) |

|---|---|

| メールアドレス |

東京理科大学理学部第二部物理学科を卒業し、同大学大学院の理学研究科で博士号を取得しました。低速陽電子を物質内に入射すると、一部はバルク中の電子と対消滅しますが、中には物質表面に戻ってきて表面特有の現象を起こすものもあります。表面に留まったり陽電子のまま再放出したり、また表面の電子と束縛してポジトロニウムやポジトロニウム負イオンとして放出することもあります。これらの物理的メカニズムの解明と、陽電子ビームやポジトロニウムビームなどを応用した新たな表面分析・微細加工技術の開発を目指して研究に取り組んでいます。

| 担当科目 | 力学演習A・B |

|---|---|

| メールアドレス |

現在は量子情報の理論研究をしています.量子コンピュータをどう作るのか(実装方法の提案),そして量子コンピュータをどう使うのか(アルゴリズムの開発)という2つの視点から研究を行っています.具体的に最近では,量子ウォークと呼ばれる量子力学の模型を用いて,全自動的な量子コンピュータの実装方法の提案や,量子版のランダムアクセスメモリに搭載するアルゴリズムの開発などを行っていました.量子情報に留まらず,物理と情報の融合を主題に据えて,新しい理論を構築し成果を積み上げていければと考えています.

| 担当科目 | 微分積分学演習A, B,物性論2 |

|---|

東京理科大学へは2024年度着任になります。その前は、理化学研究所で研究員として5年間働いていました。また、修士課程と博士課程の間に、メーカー企業での研究開発職を4年間経験しています。現在の専門は、原子分子物理学の実験研究です。「面白い物理現象を実験室で一つでも多く観ること」が人生の目標です。

| 担当科目 | 物理学実験A(中級コース)、物理学実験A, B(上級コース) |

|---|

※2024年4月1日現在の情報です。