教員は理科大で学び直し現場で実践しよう

- OB・OG

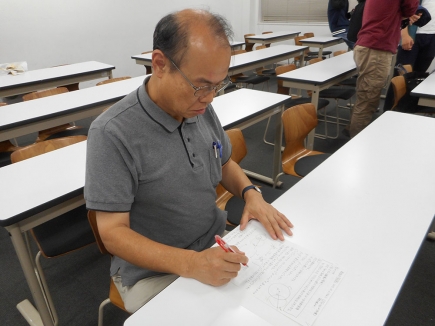

- 井澤 久廣さん(数学科卒業) 日本大学藤沢高校教諭

数学を学ぶということ。-高校の教育の現場から-

●数学の必要性

「『数学なんてなくなってしまえばいいのに。』という電車内での女子学生の会話を聞いた。」という文章が或る数学の雑誌に載っていた。その会話を聞かれたのは、あの高木貞治先生だった。

今日の高校の教育現場でも似た様な現象を見ることがある。例えば、「こんなこと(例えば三角関数)をやって何か日常生活に役に立つ事はあるんですか?」とか、「数学が得意ではないので文系を選択しました。」など、今も昔も「数学は敷居が高い学問である。」と思っている学生、生徒は少なからずいるようである。日々の教育の現場では、そのような状態を前提として様々な方法により授業が展開されている。以下は実際の授業を通しての小生の体験である。

●理科大で学んだことを自身の授業で実践

或る学年を担当した年度から理科大・理学部第二部での授業を参考にして(高校での)教科書の内容を、<def.>(定義)、<Th.>(定理)、<Prop.>(命題)、<remark>(註)などに整理して説明することにした。

生徒たちからは、∀、∃、∈、s.t.、…などの論理記号について(予め説明してあるが)「それどういう意味ですか?」という質問が出されるが,その都度簡潔に答える。この種の質問は生徒たちが「数学に取り組んでいる証」でもあるから無碍には扱えない。しかし生徒の中からは「そんな記号は教科書に載っていない。」とか「他のクラスではやっていない。」などの意見が出されるがあまり気にしないで授業を進める。すると、授業が進んで行くに従ってそのような授業の進め方が普通になり、小生自身がみても教科書の内容が簡潔にまとめられて「見通し」が良くなったという印象を受ける。中には「大学の授業みたいです。」というようなことを言う生徒もいるが、全体としてこのような授業の展開が意外なほど生徒たちには受け入れてもらえた。それと同様に「数学に対するアレルギー反応(?!)」も以前に比べるとそれ程出ていない様な印象である。

●生徒たちの反応

何故このような状況になったのか?それは小生が理科大で具体的に授業を受け、「到達度評価試験」を受験して痛切に感じた事が背景にある。言うまでもなく数学的内容が「高度」になるに従って簡潔に、見通しよく、厳密に学ぶことが必要になる。その年度が終了した今、生徒たちの中では「敷居の高い数学」というイメージは薄らぎつつあり、「数学は日常生活の中で役に立たないのでは…?」とか、「数学ができないから文系。」などという声は当初よりは聞かれなくなったような気がする。このような現象は、数学とは距離があると言われている女子生徒や「数学が不得意なため」に文系を選択した生徒たちにその傾向が見られる。そういう生徒たちは「数学なんてなくなってしまえばいいのに。」とは思わなくなっているのではないかと期待している。

小生が理科大へ編入学したのち、単位を取るために勉強したことと生徒たちが数学に取り組む姿には同志的な連帯を感じるが、「到達度評価試験」の結果は相手がやはり「数学」であるがゆえ「差」がついてしまうことは止むを得ないのだろうか。

___________________________

佐藤研究室の卒業生アンケート(2013年度末)からの抜粋

– 年齢層:60代

– 現在の職業:私立高校の数学科の教員です。

– 数学科に入って数学を勉強しようと思ったきっかけ:Riemann-zeta関数や体の代数的拡大等について学ぼうとした事がありましたが、所謂、指導者がいない状況での学習には(私の場合)限界を感じました。その限界というのは、かなり基本的で重要な概念に関するものが多く、その意味で学び直す必要を感じ入学しました。

– 仕事上,数学や数学的思考が必要となるようなこと: 現在の仕事で、その背景にある数学的諸概念を把握することは非常に大切なことです。

– 大学で得た数学に関する知識や経験を,現在のお仕事に活かせそうなこと:数学の楽しさや面白さを伝えるには、そういうことがわかっていることが必要であると思います。