竹村 裕教授 TAKEMURA Hiroshi

ヒトを計測して、ヒトを理解して、ヒトの役に立つ機械の創造を目指して!

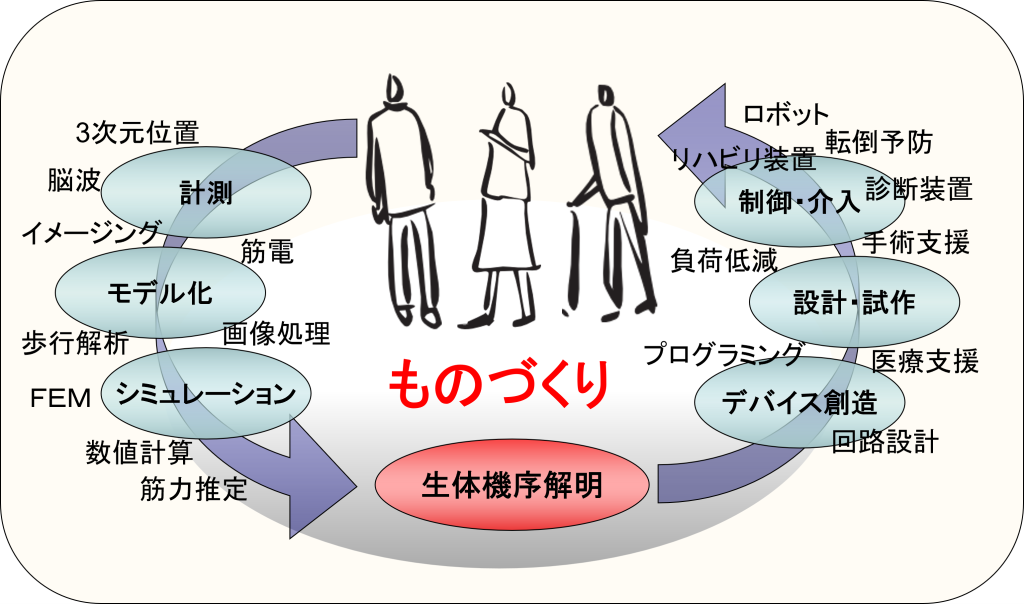

ヒトは非常に複雑な運動を実現していますが、そのメカニズムは未解明な点が多くあります。ロボットをより上手に動かす為には、また、転倒や転倒による怪我を防止する為には、ヒトの動作メカニズムをより深く知る必要があります。本研究室はヒトを数値化(計測)して、ヒトをモデル化(理解)して、ヒトの役立つ機械の開発(創造)を目指した研究を展開しています。特に医療関係機関との共同研究を数多く行っており、アシスト・リハビリ・計測装置の開発、医療画像処理、診断・手術支援デバイスの開発など行っています。

機械航空宇宙工学から医療福祉機器開発に挑戦

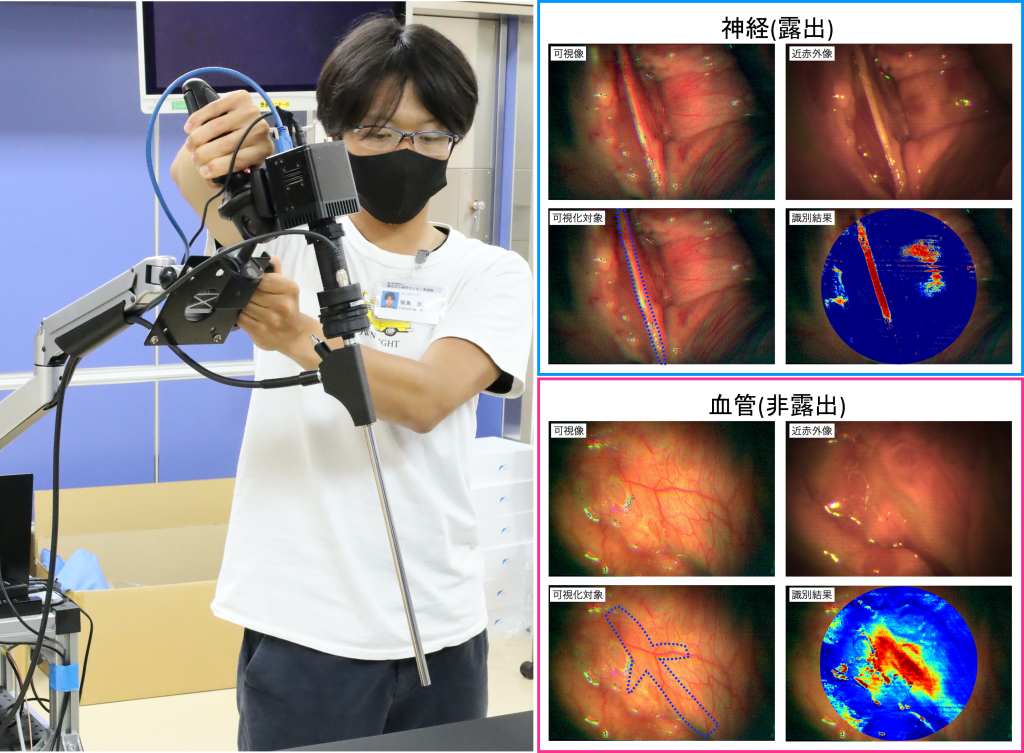

現在医療の進歩は、機械・電子工学や情報工学・人工知能などの工学の力なしには語れません。手術室や検査には最先端の技術が集約された沢山の機械が使われており、これらの装置がなければ手術もままならないのが現状です。そして、日々新しいデバイスが開発されています。革新的なデバイスが開発されると、医療もまた一段階段を上ることが可能となります。我々も機械工学をバックグランドとして新たなデバイスの研究開発に取り組んでいます。例えば、ハイパースペクトラルイメージングいう技術を利用した新たな内視鏡の研究開発を医療機関と共同で行っており、世界で初めて可視光から近赤外領域まで撮像可能な近赤外ハイパースペクトラルイメージング内視鏡を開発しました。肉眼ではとらえることができない近赤外光を利用すると、これまでに見えなかったものが見えるようになります。また、この技術は画像の画素ごとに近赤外分光分析が可能となるので、生体組織深部にある病変や血管、神経、尿管なども識別できるようになる可能性があります。実際の現場で利用するには、まだまだ課題が多く残っていますが、工学者、医師、学生、経営者などと実用化に向けて日々研究開発を進めています。

社会貢献を目指してデバイス開発

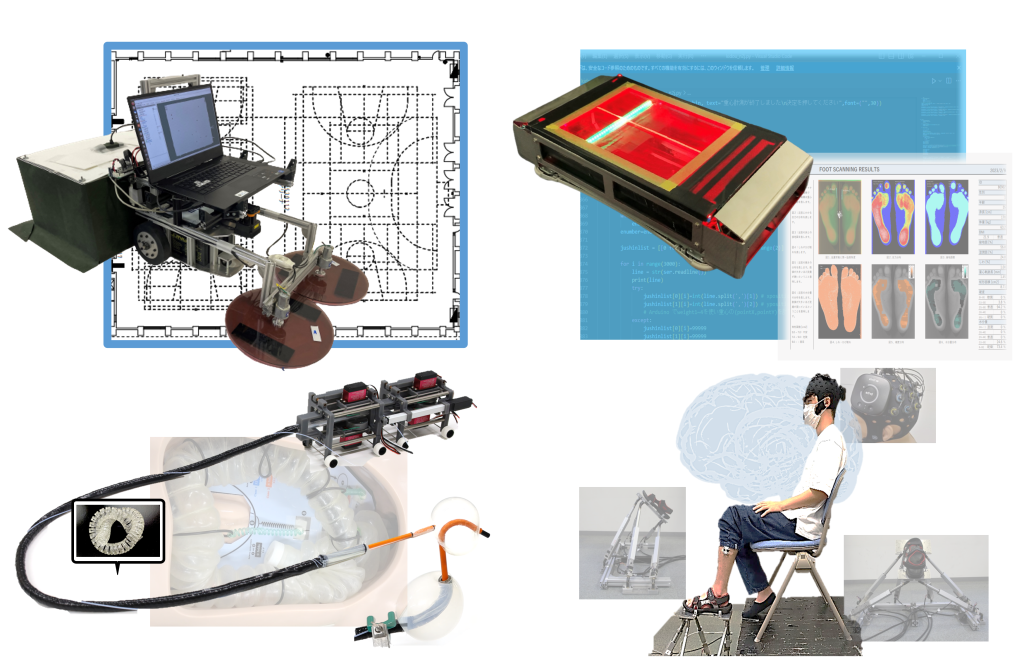

ヒトの運動計測・脳波計測だけでなく、マウスの3次元動作計測および行動予測や牛の活動計測まで幅広い分野で計測に関する技術開発やデバイス開発に取り組んでいます。研究には何らかのデータの計測は必ずついてきます。計測するには、何らかの物理現象をデジタル化してとらえる必要があり、そこにはモノづくりが必要になります。大学では、基礎研究をすることが多いですが、基礎研究の成果を応用して、何らかの社会貢献を目指しています。例えば、歩行中に唯一接触している足の裏はどのような変形がしているのか?転倒しやすい人とそうでない人と何か違うのか?ということを疑問に持ち、計測装置の開発から実施した研究で見いだされた知見を利用して、画像から足の裏の硬さや水分量を計測する手法とデバイスを開発し、糖尿病神経障害の早期スクリーニングに役立ちそうな足裏スキャナの開発もしています。あるいは、体育館の床のささくれ傷によって悲惨な事故が起きている社会背景を解決するために、企業と共同で体育館床ささくれ傷を自動で検出するロボット開発も行っています。他にも、ダブルバルーン型自動挿入内視鏡や簡易なバランストレーニングデバイスの研究開発など、社会貢献を目指して様々なモノづくりの研究開発を行っています。

AI時代だからこそ、物理的なモノづくりを!

ヒトは普段何気なく自分の体を動かしていますが、そのメカニズム、手法、制御方法など未だに分かっていないことだらけです。当たり前のことに疑問を持ち、なぜ?を突き詰めていくと、そこには新たな世界が待っています。そのメカニズムを知るためには、センサなどの新たな計測機器の開発が必要になり、計測したデータの解析手法も必要になり、さらにそれを実際にヒトで試すには、介入するデバイスを作る必要があります。これらすべてを一人でこなすことは困難ですが、人が集まれば、皆さんの知恵と経験が集まれば、新たな“もの”が創造できるはずです。AIの時代になっても、物理的に実施に物を作る、動かすことはなくならないはずです。実際にモノを作る喜びを皆さんと共有できる日が来ることを楽しみにしています。