宇宙物理学・X線天文学

可視光では見えない宇宙の謎と物語を、X線を観測することで紐解く

宇宙に存在する高温物質から放出されるX線を観測

私の研究室では、宇宙物理学の中でも「X線天文学」という分野を研究しています。X線天文学とは、宇宙から放たれるX線を観測し、その情報から宇宙の成り立ちや進化を探る学問です。X線は、百万度から一千万度、一億度という非常に高温の物質から放射されます。例えば、銀河や銀河の集団である銀河団は暗黒物質という目に見えない物質の重力により形成され、大量の高温ガスからのX線は、可視光では見えない宇宙の姿を映し出してくれます。X線を観測すれば、100億年前の宇宙の様子を知ることも可能です。星の誕生や死、銀河の進化、ブラックホールの成長など、壮大な歴史の断片を明らかにするのがこの研究の魅力です。未だ解明されていない宇宙の謎が少しずつ形を持って見えてくる。それが、この研究に携わる醍醐味だと言えます。

国内外の人工衛星による観測データを解析

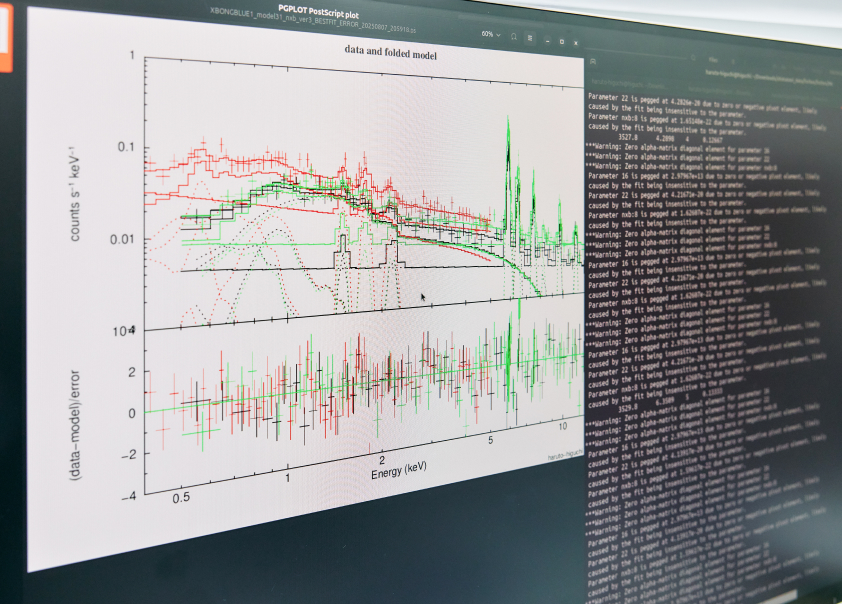

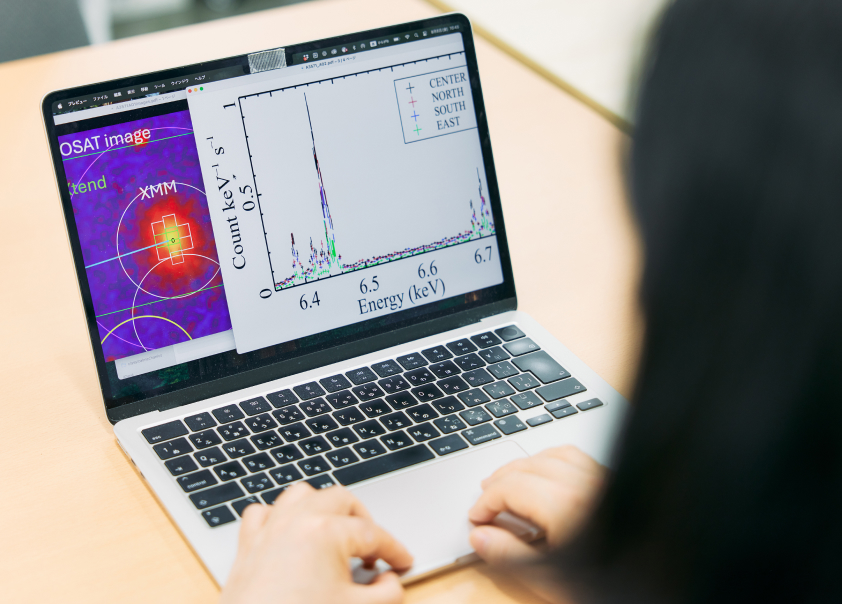

X線は地上の望遠鏡では観測できません。そのため、観測には日本国内外、ヨーロッパやNASAの人工衛星を用います。日本では2023年に最新の人工衛星を打ち上げており、私たちはそのプロジェクトに深く関わっています。衛星から届くデータを解析することで、銀河団のガスの運動やブラックホール周辺の物質の状態などが初めて見えてきました。例えば、2025年、銀河団中心部のガスが大規模に動いていることを明らかにし、それが銀河団の巨大化に関与していることについて国際的な科学誌ネイチャーに発表しました。こうした成果は、宇宙において天体がどのように巨大化していったのかという謎の解明に直結します。

研究室では学生が自分のテーマを持ち、人工衛星や国際的な観測データを解析しています。Pythonなどのプログラミング言語を駆使し、X線と可視光・赤外線など異なる波長のデータを比較することで、冷たいガスと高温ガスの分布や、星形成が可能な環境かどうかを調べます。これは理論物理ではなく、観測による実験に近い分野であり、宇宙という巨大な実験室で行う研究なのです。時には国内の望遠鏡を遠隔操作し、可視光の観測も組み合わせて、より立体的な宇宙像を描き出します。さらに、この分野は国際的な共同研究が盛んで、学会での研究発表や国内外の観測施設の活用も積極的に行われています。

研究者マインドを持った学生を待っている

私がX線天文学に出会ったのは、大学院に入学した頃、X線天文学に携わっていた先輩の話を聞いたことがきっかけでした。授業では触れる機会の少ない分野であり、その新鮮さに惹かれました。物理学科に進む学生の多くは、宇宙や素粒子に興味を持って入学しますが、学びを進める中で新しい分野に出会い、自分の進む道を見つけていきます。X線天文学は、目には見えない宇宙の姿を明らかにするワクワク感があり、データ解析や観測計画など、多様なスキルが身につきます。そのために必要なのは、高校で学ぶ物理や数学の基礎をしっかり理解し、未知のことを探究しようという研究者マインドです。研究室では教員や先輩と議論しながら試行錯誤を重ね、成果を学会で発表する機会もあります。中には、自分の研究成果が論文として世界に発表される学生もいます。宇宙の謎を解き明かしたい、見えない世界を自分の手で可視化したいという思いを持つ皆さんを、研究室でお待ちしています。