数理統計

数学的思考とデータ解析で数学を社会の課題に適用する

データの本質を「多変量解析」で探る

私の研究室では、分布論を中心とした数理統計学・多変量解析という分野を専門に研究しています。多変量解析は、たくさんの変数に関するデータを分析する方法です。例えば、国語・数学・理科・社会など複数の科目について100人分の成績表があるとします。このデータをまとめ、特徴を見つけることが多変量解析の目的です。最も単純な要約は合計点を出すことです。多変量解析では、例えば100項目あるようなデータを数個の合成変数に要約することで、全体の傾向をつかみます。その際に重要なのがばらつきの指標である「分散」です。このばらつきの精度を図ることで、成績や特徴の違いが明確化されます。

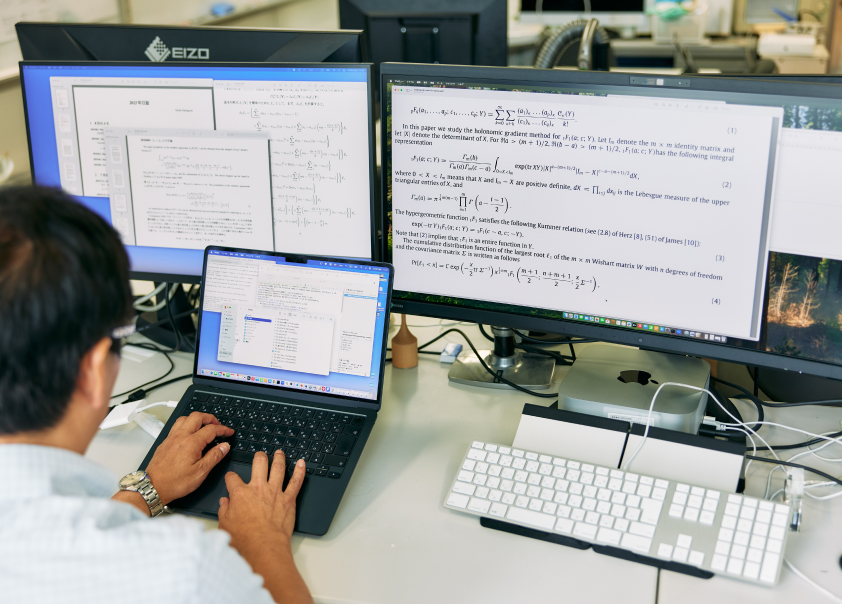

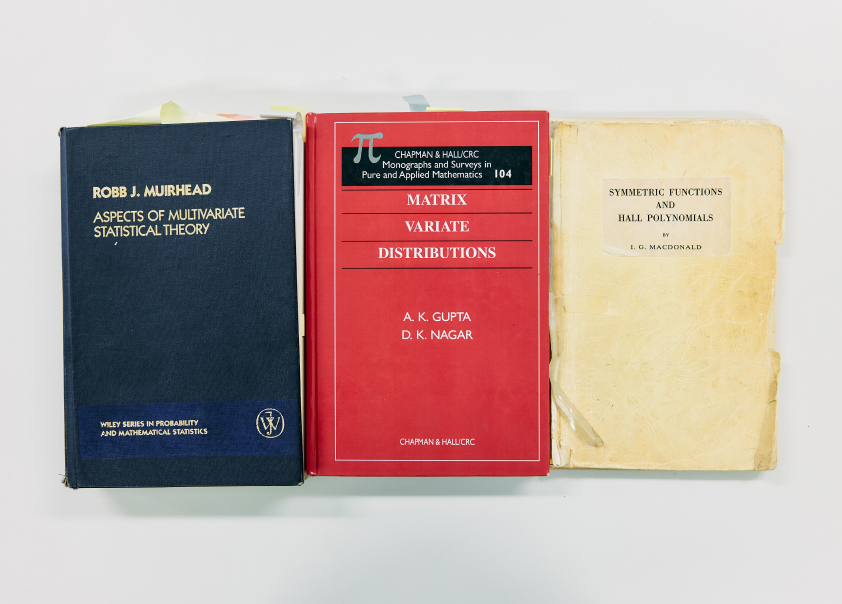

この理論は「固有値と固有ベクトル」という数学の概念で表すことができ、固有値の分布を理解することが私の主要な研究テーマです。固有値の分布論は1960〜1980年代に数理統計学の分野で理論的整備がなされましたが、当時のコンピュータの性能では計算が難しかったために、具体的な計算法が解明されていない課題が多く残っています。現代の計算機を駆使し、それらを正確に解き明かすことにより、理論と社会の実課題の橋渡しをすることが、私の研究室の大きな挑戦です。こうした基礎理論の探究は、未来の科学や産業の発展に直結します。

理論と応用の両輪で研究の幅を広げる

多変量解析の理論は、教育や経済、企業経営の評価、さらには無線通信やAIの解析まで、幅広く応用できます。例えば、企業の財務データから優良企業を判別したり、音声認識や言語理解などに応用したりすることも可能です。最近ではAIの学習構造に注目しています。AIは多くの場合「なぜうまくいっているか」が不明瞭ですが、私たちの理論を使うことで、どの部分が有効でどの部分が冗長なのかを見極めることができます。研究室では、数学的な理解とコンピュータによる解析を組み合わせ、理論と応用の両面からアプローチします。学生はまず数理統計学や多変量解析の基礎を学び、その後は各自がテーマを設定し、主体的に研究に取り組みます。大学院に進む学生も多く、国内外の学会での発表も推奨しています。学会発表は自分の成果を世界に向けて発信する貴重な経験であり、専門分野の第一線に触れるチャンスです。数学が得意な人はもちろん、プログラミングが好きな人も活躍できる環境です。必要なのは、現象の背後にある意味を問い続ける探求心です。

数学は山登りと一緒で頂上を目指すプロセスが大事

応用数学科は「数学を現実の課題に適用する」ことを目的としています。社会や自然の現象を数学的にモデル化し、コンピュータも活用して解決策を導きます。高校までの数学では公式や計算が中心ですが、大学では「その意味は何か?」を深く考えます。公式が示す構造を理解し、それを現実のデータにあてはめることで、世界を新しい視点から見ることができるのです。私は、公式を覚えるだけの数学の勉強には興味が湧かなかったのですが、独学で勉強を始めたことをきっかけに、数学の面白さに気づくことができました。数学的思考はAI時代においてますます重要になります。AIはプログラムを作ることができますが、その正しさを判断するのは未だ人間の役目です。

私の研究室では、数学とコンピュータを武器に、未知の問題に挑戦し続ける喜びを体験できます。数学の研究は山登りと一緒で、少しずつ登って行って、ダメならアプローチするルートを変えてみる、それでも頂上にはなかなかたどり着けない。そのプロセスが大事で、たどり着けないところが魅力でもあると思います。数学が得意な人も苦手な人も、探求心と粘り強さがあれば大歓迎です。ここで学んだ経験は、将来どのような分野に進んでも必ずやいかされることでしょう。