有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

微生物の可能性を探り有効に利用する方法について長年研究を重ねている古屋先生に、微生物の可能性とご自身の研究について、そして他学科との共同研究を通して考える創域についてお聞きしました。

無数の微生物が人間の腸内で私たちの健康維持に貢献しているように、微生物はさまざまな環境で大切な役割を担っています。そしてその力は、私たちがいろいろな場で有効に利用できる可能性を秘めています。特に近年、あらゆる分野で環境負荷を下げることが喫緊の課題である中で、微生物は大きな役割を果たすことが期待されます。微生物を専門とする古屋教授は、そのような微生物の可能性を探り、有効に利用する方法について長年研究を重ねてきました。いずれは微生物によって、「食べると体によい農薬」も作ることができる可能性があるとか――。研究について、創域について、古屋教授に聞きました。

古屋 俊樹(ふるや としき)1999年 早稲田大学理工学部応用化学科卒業、2004年 早稲田大学理工学研究科応用化学専攻 博士課程修了。博士(工学)。(財)かずさDNA研究所 プロジェクト研究員、日本学術振興会 博士特別研究員、早稲田大学理工学研究所 次席研究員などを経て、2016年に東京理科大学理工学部応用生物科学科 講師へ。2021年より准教授、2024年より現職。

私は微生物について研究しています。微生物は、どこにでもいる一方で、まだ知られていないものもいっぱいあります。また、その機能や微生物が持つ酵素には、私たちが有効に利用できるものがいろいろあると考えられています。私は、そのようにいろんな力を秘めている微生物や酵素の機能を明らかにしたり、それらを有効に利用する道を探るべく研究を行っています。

具体的な研究内容としては、いま主に取り組んでいるものが2つあります。1つは植物の中にいる微生物に関する研究です。植物が微生物とどのように共生しているかを調べることを通じて、微生物を用いた農薬の開発に寄与できたらと考えています。また、もう1つは、酵素に関するものです。こちらの研究では微生物が持つ酵素の機能を活用して有用な物質を生産することを目指しています。まずは1つ目の、植物の中にいる微生物に関する研究の方から説明しますね。

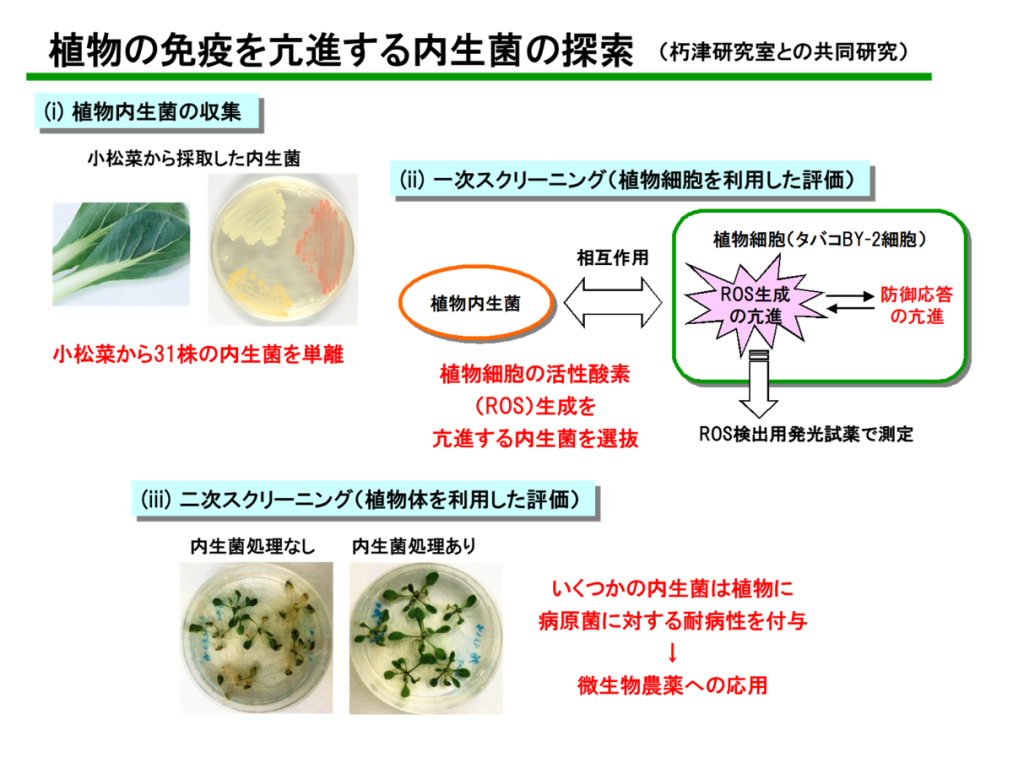

そうなんです。植物も微生物と共生関係にあることがわかってきていて、そのような微生物のことを「植物内生菌(エンドファイト)」(以下、内生菌)と言います。その中には、植物を病気から守る働きをするものや、植物の代謝を支えているものなど、いろいろな性質を示すものが存在します。私たちは、それらの中から、植物の免疫を高める働きを持つものを簡便に見つける方法はないかと考え、その方法を開発することを目指して研究を進めてきました。

というのは、植物の免疫を高める内生菌は、植物を病気にかかりにくくする力があるため、農薬として利用できる可能性があるからです。従来、それを見つけ出す(=スクリーニング)にはかなり手間がかかる方法しかなかったのですが、私たちは2021年に、簡単にスクリーニングできる方法を開発することに成功しました。この研究は、同じ生命生物科学科で植物を専門とする朽津和幸先生の研究室と共同で行っています。

植物は、その細胞が活性酸素(ROS)を多く生成できると病原菌に耐える能力が高くなることがわかっています。そしてROSの生成には、微生物が役割を果たしていることが知られています。つまり、植物の細胞にROSの生成を促すような微生物を見つけることができれば、それが植物の免疫を高める働きを持つ微生物なのではないかと考えられます。

そこで私たちは、小松菜を用いて研究を進めました。まず小松菜の中から微生物(内生菌)を採取し、31株(31種類)を得ました。そしてそれらを、植物の培養細胞、つまり植物の細胞だけを取り出して培養したものと一緒に混ぜて、培養細胞が多量のROSを生成するかを調べました。

すると31株のうち8株が、培養細胞のROS生成を高めることがわかりました。そしてそのうち2株は、シロイヌナズナ(実験に用いる植物)の中に定着させる(内部に入れる)ことができたので、その2株について、内生菌が定着したシロイヌナズナを用意し、内生菌が定着していないシロイヌナズナとともに、それぞれ病原菌を振りかけました。すると、内生菌を入れてない方はすぐ枯れてしまうのですが、入れた方は枯れないという結果が得られました。つまり、培養細胞と混ぜて数時間待つだけで、農薬の候補となる微生物をスクリーニングできることがわかったのです。

従来は、内生菌を1つ1つ、実際に植物の中に入れて評価するという方法しかありませんでした。つまり、植物が成長し枯れるかどうかを確かめなければならないので、どうしても手間も時間もかかってしまいます。私たちの方法では、植物の培養細胞、つまり、細胞だけの状態のものに混ぜるだけで評価できるので簡便ですぐに結果が得られます。いまは世界的に、化学農薬の使用量を減らして天然由来の微生物農薬を使おうという流れがあります。そうした中で、大きな可能性を秘めたスクリーニング方法だと考えています。

いろいろな展開を考えていますが、たとえば、人間が食べて体に良い微生物というのもたくさん報告されているため、そのような微生物の中で植物の免疫を高めるものはないかを探したりもしています。そのような微生物を特定し、この方法で簡便にスクリーニングできるようにすれば、害がないだけでなく、食べると体によい農薬、というのを開発できるかもしれないと考えています。

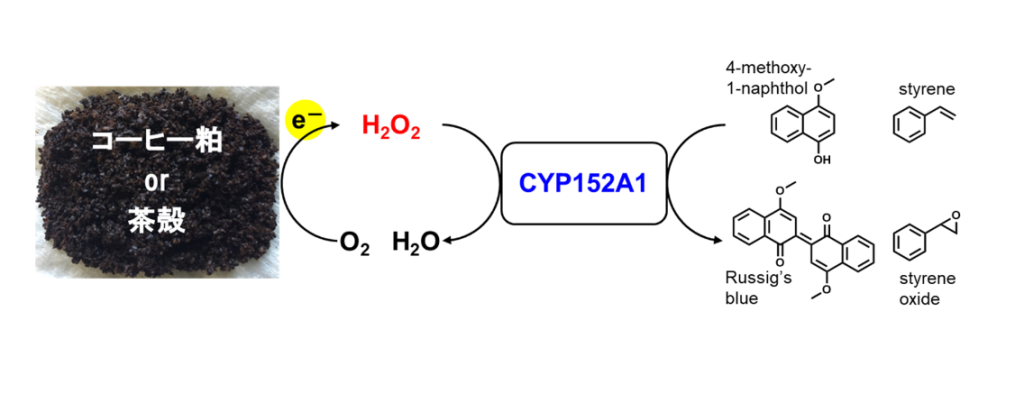

通常、工業的に何かの物質を作る場合、高温高圧下で行われ、多くのエネルギーが必要になりますが、酵素を利用すれば、常温常圧の環境の下、少ないエネルギーで同じ物質を生成できる可能性があります。酵素は、「触媒」といって化学反応を促進する作用があるからです。酵素のその機能を利用して、低い環境負荷で医薬品や機能性食品素材といった有用物質を作る方法を探ろうというのがこの研究の目的です。

具体的には、私たちはいま、過酸化水素(H2O2)とインドールという物質を反応させてインジゴという染料を作る行程に、微生物由来の酵素を利用する方法を確立したいと考えています。その行程全体をできる限り環境負荷の少ないものにすることが目的なので、そのためにまず、この反応に使う過酸化水素を作るところから、従来とは違う新しい方法で行えないかを検討しました。

というのも、過酸化水素は通常、アントラキノン法という化学的な方法で作られていて、その工程で多大なエネルギーを消費し、廃棄物も出すため、別の方法で作ることができないかと、世界中で研究が進められているからです。そこで私たちは現在、コーヒー粕と茶殻を活用して、わずかなエネルギーで過酸化水素を作る手法を開発しています。未利用バイオマス資源、つまり要らない有機物を有効利用する方法です。そのようにして作った過酸化水素を酵素に供給し、インドールと反応させてインジゴを作ることができたら、とても環境に優しい製法になるだろう、というのが私たちの考えです。

コーヒーやお茶に豊富に含まれるポリフェノールが、酸素と反応して過酸化水素になり、抗菌活性などを示すこと自体はよく知られています。私たちは、この反応に物質生産の観点から着目し、過酸化水素の大量生産に応用できないかと考えました。つまり、この反応を効率的に進行させる方法を探っています。そのような試みを行っているのは私たちが初めてのようです。

電気電子情報工学科の杉山睦先生との共同研究として開発している方法で、まずは、電気分解の実験のように、水の中に2つの電極を入れて導線でつなぎ、コーヒー粕と茶殻と入れます。その際、電極には、光を当てると化学反応を促進させる材料(光触媒)を利用します。すると、光を照射することで、効率的に過酸化水素を発生させられることが確認できました。まだいろいろな検討や工夫が必要ですが、ひとまずその道筋が見えてきたという段階です。

そうですね。いまは、コーヒー粕と茶殻から作った過酸化水素を利用してその先の反応が進むかを確認している段階です。そのために、性質のよく知られたCYP152A1という酵素を触媒として使い、過酸化水素とスチレンを反応させて、スチレンオキシドという有用化合物の合成を試みたりしています。反応が進むことは確認ができたので、今後は、インジゴを合成するのに適した酵素を微生物の中から探索することなどを進めていくつもりです。

先の過酸化水素を大量に発生させるための方法の確立とともに、やるべきことはまだまだありますが、自分たちの目標に向かって着実に進んでいる実感はあります。

先の2つの研究はともに、自分にとっての創域的取り組みの例として紹介しました。それぞれの研究の共同研究者である朽津先生と杉山先生は、ともに創域理工学部に所属され、農理工学際連携コースでご一緒しています。そのコースの活動で先生方とコミュニケーションを重ねたことを通じて、共同研究が始まりました。つまり自分にとっては、創域にはまずコミュニケーションが大事、という印象があります。創域理工学部には、そのようなコミュニケーションを持てる場が多くあるため、創域が生まれやすいと感じています。

朽津先生とのケースは、もともと先生が植物免疫を高める化合物について研究をされていたんですね。そのことについて農理工学際連携コースで話されているのを聞いたとき、この方法は微生物にも使えるんじゃないかと思って私が相談して、共同研究へと至りました。杉山先生の場合もやはり、同コースで杉山先生が電極や光触媒を利用して水素を生産するという研究をされているのを聞いて、その方法を過酸化水素を作るのに活かせたらと思って、私の方からお声がけしたのでした。

学際連携コースでは、領域の違う研究室とコミュニケーションを取る機会が多くなりますので、やはり学生も視野が広がると思います。微生物は、環境中にも、動物にも、植物の中にもいます。そのため、微生物を研究する場合も、それだけを見るのではなく生態系全体の理解が大切です。コーヒー粕の方の研究では、サステナビリティが1つのキーワードになっています。学際連携コースでは、分野を超えたこのようなキーワードを学生も意識するようになるので、他の分野の人とも連携しやすい。そういう雰囲気の中でコミュニケーションができる場があることは学生にとってとてもよいことだと感じています。

本音を言うと、私が所属する生命生物科学科は理学なので、どちらかと言うと、学際的な意識よりも、生物の本質を突き詰めようという意識が強い学生や先生方が多いようにも感じます。でも、それだからこそ、サステナビリティのようなキーワードを持っておくことで、ぐっと視野が広がるように思っています。自分は工学系の出身のためか、何か新しいものを作るために必要であれば、分野は関係なく積極的に連携しようと考えます。そうした提案を通して工学や社会との接点を学生に意識させることも自分の一つの役割かなと思っています。

世界の状況と同様に、いまは本当に学問領域もボーダレスになっています。微生物なら微生物だけ、植物なら植物だけ、という時代ではなく、あらゆる境界がなくなっている。創域理工学部は、そのような時代に学ぶ皆さんにとって最適な環境を用意しているように感じます。人と人が交わりやすいから、新しいアイディアを生み出しやすい。そういう環境にいることは単純に楽しいなとも思います。

高校時代などは、興味のあることを一生懸命やるのがよいでしょう。その上で、学際的な環境に身を置いて人との交流を重ねると、だんだんと視野が広がり、興味も広がってくるのではないかと思います。そうした広い視野を持つことは、研究者にならずとも、就職する上でも、社会で生きていく上でもきっと役立ちます。皆さんと一緒に、互いの世界を広げ合っていけることを楽しみにしています。