有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

萩原先生は1000億もの神経細胞が複雑なネットワークを構築している脳の情報伝達であるシナプス、そして神経細胞を深く研究されています。シナプスや神経細胞の研究とはどのようなものなのか、その魅力や創域的側面について聞きました。

脳は、1000億もの神経細胞が複雑なネットワークを構築することでできています。そのネットワークの機能によって私たちは、考えたり感じたり記憶したりすることができているのですが、そのメカニズムはほとんど解明されていません。

萩原准教授は、神経細胞と、その情報伝達の場である「シナプス」の構造を深く知っていくことで脳の機能を明らかにしようと研究を続けてきました。そしてシナプスの魅力に深く魅了されてきたと言います。シナプスや神経細胞の研究とはどのようなものなのか、その魅力や創域的側面とは――。萩原准教授に聞きました。

萩原 明(はぎわら あかり) 1999年 慶應義塾大学 理工学部応用化学科卒業、2004年 総合研究大学院大学 生命科学研究科生理学専攻 博士課程修了。京都大学大学院医学研究科で助手を務めた後、ハーバード大学分子細胞生物学部に博士研究員として3年半在籍。その後、山梨大学医学部で助教、講師、准教授を務め、2021年より現職。

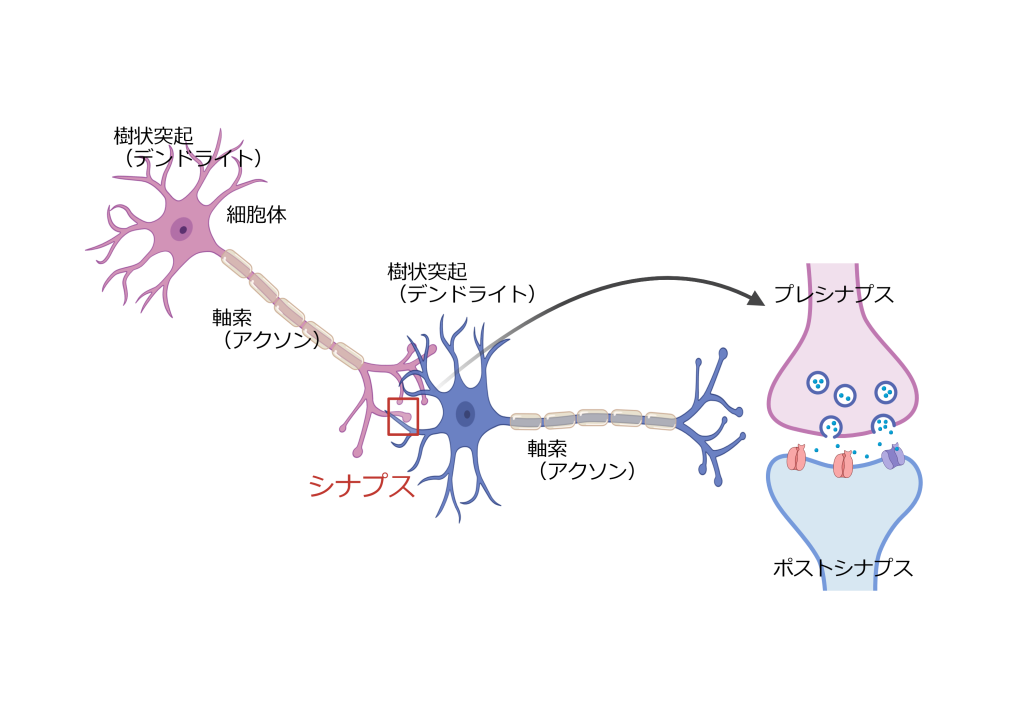

私が専門とするのは神経科学で、脳の中の神経細胞や神経回路についての研究を行っています。脳では、1000億もの神経細胞が複雑なネットワークを構築しているのですが、その神経ネットワーク(神経回路)が外界からの様々な情報を処理することで、私たちは記憶したり、学習したり、何らかの感情を持ったり、ということが可能になっています。しかしながら、そのメカニズムはほとんど解明されていません。私たちの研究室では、神経細胞間の情報伝達の場である「シナプス」や神経回路そのものを観察し、時にはその活動を操作することで、脳の機能を明らかにしていくことを目指しています。 神経細胞は、とても特徴的な構造を持った細胞です。まず、樹状突起(デンドライト)と呼ばれるところで情報を受け取り、その情報が 軸索(アクソン)という部位を通じて細胞の中を伝わっていきます。そして細胞の先端部分が、隣接する細胞とともにシナプスという構造を作ることで、次の細胞へと情報を伝達します。私は元々この、情報伝達の場であるシナプスの構造を見るのが最初の研究テーマだったこともあり、いまもシナプスを中心に、神経回路を解析することで、脳の機能を理解していこうと考えています。

神経細胞は、電気的に活性化されることで情報を次につなげていきます。そのため、電気を使うと、人為的に神経細胞に活動を促したり抑制させたりする、つまり操作することができます。そのように、電気によってある神経細胞の活動を意図的に変化させて、その結果、動物の行動がどう変化するかを見ることで、神経回路が脳の機能とどう繋がっているのかを知ることができます。ただ、私が学生だった頃は、生きている動物の脳の中で特定の神経細胞だけを活性化させるという技術がありませんでした。そのため当時は、神経細胞やシナプスを研究する人が、それらの活動から脳の機能を考えることは難しいことでもありました。

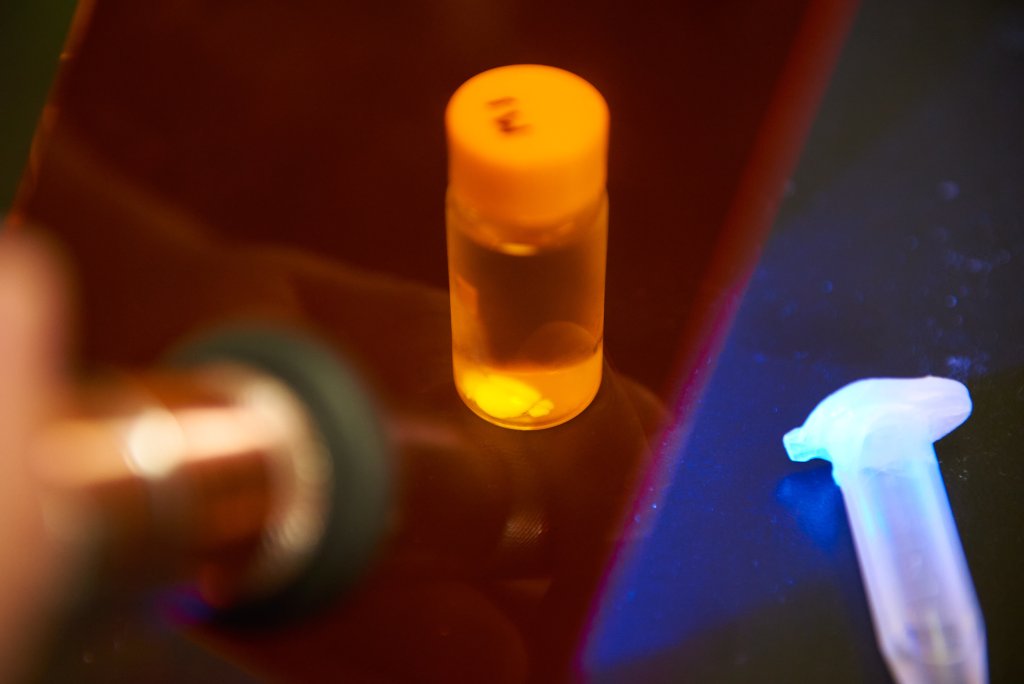

ところが2006年に、オプトジェネティクス(光遺伝学)と呼ばれる新しい技術が開発されたことで状況が変わりました。これは、光をあてることによって特定の神経細胞または神経回路だけを活性化させるという技術です。ある藻類が、光によって活性化されるタンパク質を持っており、そのタンパク質を、遺伝学的な方法で動物の特定の神経細胞に入れてやることで、光によってその神経細胞だけを制御することが可能になったのです。この方法によって、特定の神経細胞や神経回路を活性化させ、そのときに動物の行動がどう変化するかを見ることで、その特定の神経細胞や神経回路が動物の行動とどう関連しているのかをより精確に推測できるようになりました。

神経科学には、大きく分けて3つの解析方法があります。1つは、神経細胞やシナプスの構造を電子顕微鏡などで実際に観察してその働きを探る形態学的な解析です。もう1つは、神経細胞の電気的性質に着目する電気生理学による解析(この解析で中心的に用いられるのが先の光遺伝学)、そして3つ目が、神経細胞の活動が動物の行動としてどうアウトプットされているかを、実際に動物を観察することで見ていく行動解析です。これらの3つの方法、つまり、形態学、電気生理学、行動解析をうまく組み合わせながら脳の機能を解析していくというのが神経科学で一般的に行われている研究の方法です。

私たちの研究室では、そのうち特に、形態学と行動解析を軸として研究を進めています。形態学的な解析として取り組んでいる例としては、目の網膜にある神経細胞に関する研究があります。網膜の神経細胞が形成するシナプスは、CASTやELKSと呼ばれるタンパク質を持っているのですが、これらのタンパク質を欠損したマウスを作ったところ、それらのマウスは、視機能が顕著に低下しました。加えてそのマウスは、シナプスの存在する位置が通常のマウスと違っていたり、シナプスの構造も通常のマウスより縮小したりしていることがわかりました。つまり、CASTやELKSが、網膜の神経細胞において重要な役割を果たしていることを示唆する結果が得られました。

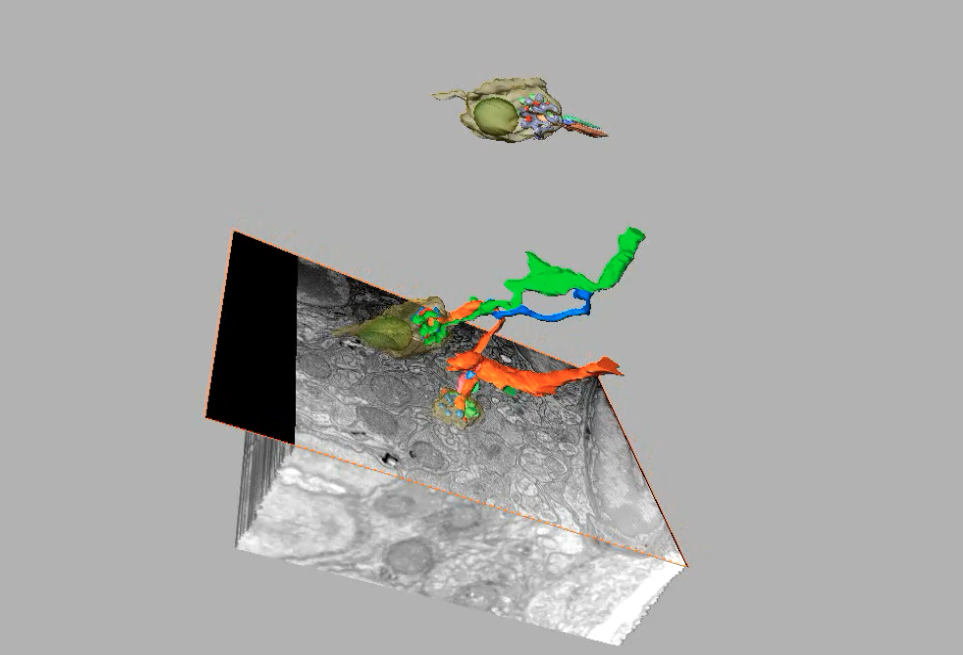

視機能の低下は、マウスの網膜に光刺激を与えた際の電位変化を見るという方法で確認することができます。また、シナプスについては、それらが存在する位置は光学顕微鏡によって見ることができますし、電子顕微鏡を使うと、シナプスの構造を確認することができます。

はい、一つひとつ見ることができます。電子顕微鏡の技術も近年とても向上し、いまでは断面図を重ねて3次元の形を再構築することもできるようになりました。今回の研究もその方法によって、CASTやELKSが欠損したマウスは、そうでないマウスと比べて、シナプスの構造が変性していることが確認できました。

ちなみに、CASTやELKSを欠損したマウスに見られた症状は、網膜が変性することで生じる疾患の症状とよく似ていました。今後さらに研究を進めていくことで、網膜変性疾患のメカニズムの解明や治療法の開発へと繋がるかもしれないと考えています。

じつはこの、網膜の神経細胞の研究をしている中で、思わぬ形で行動解析の研究にも発展しました。あるとき、CASTを欠損したマウスのお世話をしてくれている技官さんから、「CAST欠損マウスは子育てをしませんね」という報告を受けたんです。そこで実際にデータをいろいろ解析すると、確かにその傾向が見えてきました。また、初産の時は全然子育てをしない個体が多いけれど、出産を重ねた経産マウスになるとある程度子育てをするようになることもわかりました。そうした観察結果からいま、さらに研究を深めていますが、この研究は行動解析の例となります。

そうですね。研究を進めたところ、子育てが苦手というのは、CAST欠損マウスの特徴の1つに過ぎず、ひょっとしたらストレスがかかること全般が苦手になっているのかもしれない可能性が見えてきました。妊娠出産するとマウスにはストレスかかりますが、CAST欠損マウスはそうしたストレスの影響を大きく受けるようになっているのかもしれず、その観点から現在、別の解析を進めています。このように、行動解析の結果から、再び神経細胞やシナプスの方へとフィードバックさせて別の実験を行ったりするのが、この研究のとても面白いところだと感じています。

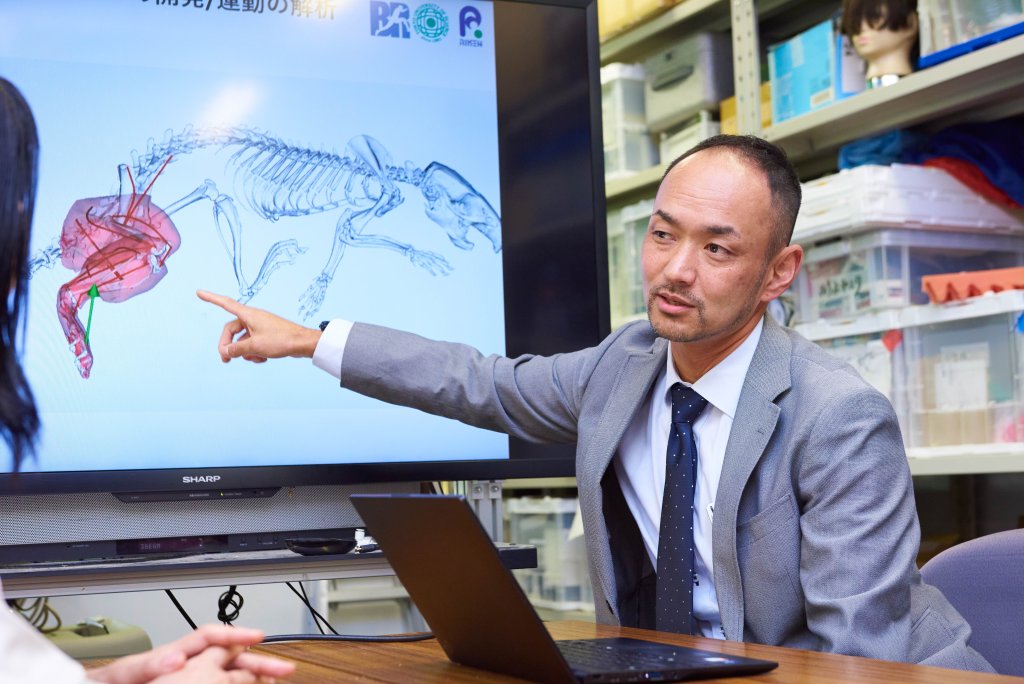

私たちの研究室に、小脳に関連する遺伝子が欠損したマウスがいます。小脳は運動機能を司る器官であるため、そのマウスの歩き方がどうなっているかを詳細に調べるべく、現在、機械航空宇宙工学科の竹村裕教授の研究室と共同で研究を進めています。竹村先生はロボティクスなどがご専門で、AIによるトラッキングシステムを開発し、それを用いて人の歩き方の解析などをされているのですが、それをマウスに応用させてもらうことになりました。AIの技術やプログラミングに精通した竹村研の方たちの力をお借りすることで、マウスの動きを数値化して、解析することが可能になりました。全く違う分野同士の融合であり、とても創域的な研究になっているように感じています。

そうですね、学部として創域的な風土を育てていこうという雰囲気を感じるので、私自身も、何か他学科の先生方とコラボレーションできそうなことがあれば、やってみようという意識を自然と持つようになっています。竹村先生との共同研究も、そういう流れができつつあった中で始まったもので、やはり学部が作り出している雰囲気は大きいと思います。現在、竹村研の他に、電気電子情報工学科の山本隆彦准教授の研究室とも新たなプロジェクトが動き出しつつあります。まずは教員同士がつながって、そこから研究室の学生同士のコラボレーションが生まれるという形で、いろんな広がりができていっています。

すごくそう思います。というのも、私たちが行っている形態学的な解析について考えても、電子顕微鏡で細胞の3次元構造が見られるようになったことで得られるデータの量がものすごく増えるなど、研究の方法がどんどん変化していっています。そうした中、生物の知識だけでは立ちいかないことも多くなっているので、今後ますます、他の分野との協力は不可欠になるでしょう。学生たちには、自分の研究室だけにこもるのではなくて、なるべく外の世界と交流を持って、広くいろんなことを学び、試してほしいなと思っています。

新しいことを始める時には、やはり新しい装置などを作らなければなりません。ないからできない、ではなくて、ないなら自分で作り出す。そうすれば「世界初」です。学生たちにはそういう気持ちを持っていてもらいたいと思っているので、いろんな分野の専門家や学生たちがすぐ近くにいて、いつでも相談できるというこの学部の環境は、本当に恵まれているなと感じます。野田キャンパスにいる学生たちは、みな生き生きしているように見えます。どんどんいろんなつながりを作っていってほしいですね。

大学院生の時、私は、電子顕微鏡でシナプスを観察する日々を送っていました。電子顕微鏡が映し出す画面には、一つひとつみな異なる姿をしたシナプスの様子が見えるのですが、私は、それを見ながら、これらが脳の中で無数のネットワークを作ることで私はいま考えたりすることが出来ているんだなあ、などと思いを巡らすのがとても好きでした。こんなに一つひとつ違っているシナプスのつながりによって人間ができているのであれば、人間が一人ひとり全く違う個性を持っているのも当然だなあと考えたりもしました。その時以来、私はずっとシナプスに惹かれています。シナプスや神経細胞には、生物の持つ美しさや不思議さが詰まっています。そのような対象と向き合いながら、脳という未知の世界の解明に挑むことは本当に面白いと、いまも研究をしながら日々感じています。

いろんなことに好奇心を持ってほしいなと思いますね。私は昔から外向きで、海外など、いろんな世界を見て体験したいという気持ちが強くあり、それを行動に移してきたのですが、そのことはいま研究者としてすごく生きていると感じます。

また、そうした日々の中で、英語を学ぶことの大切さを痛感してきました。特に、大学院生の時の研究室の先生が、英語の重要性をよく強調され、英語でディスカッションしたりする場をたくさん作ってくださったことが、私が研究者としてアメリカに渡る機会を持てたことに大きく関係しています。そうした経験から私も、研究室の学生たちが、できるだけ英語を使う機会を持てるようにとできることをやっています。やはり英語は急にできるようにはなりません。この記事を読んで下さっている皆さんにもぜひ、日々少しずつでも英語を学び、いつかそれぞれ「これがやりたい!」というものを持って、世界に飛び立っていってほしいなと思います。