有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

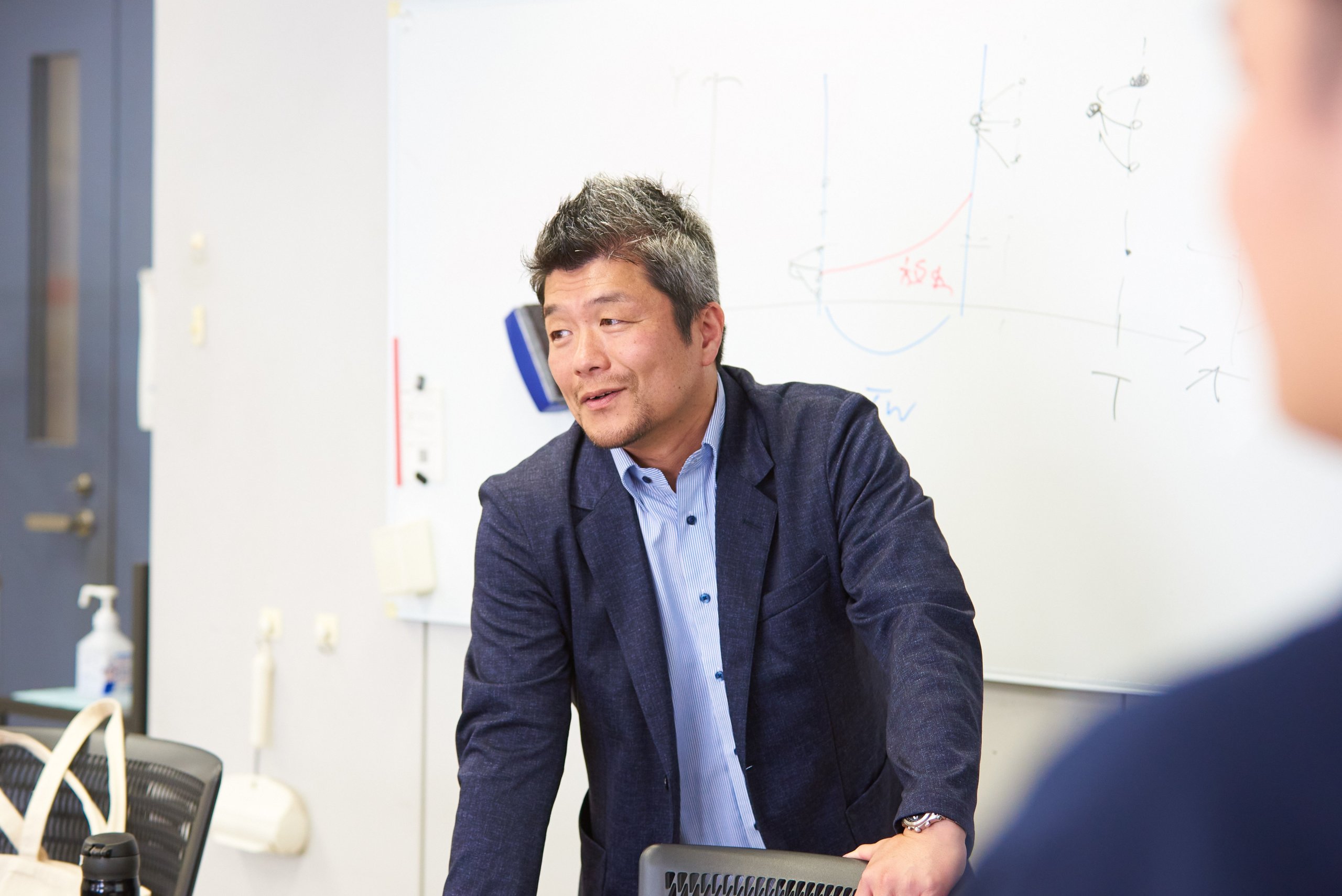

後藤允准教授は、金融工学の「リアルオプション」や企業分析手法「プロセスマイニング」をサッカーへ応用する研究を進めています。選手の市場価値算定や戦術分析に活用し、金融・ビジネスの枠を超えた創造的研究を展開しています。

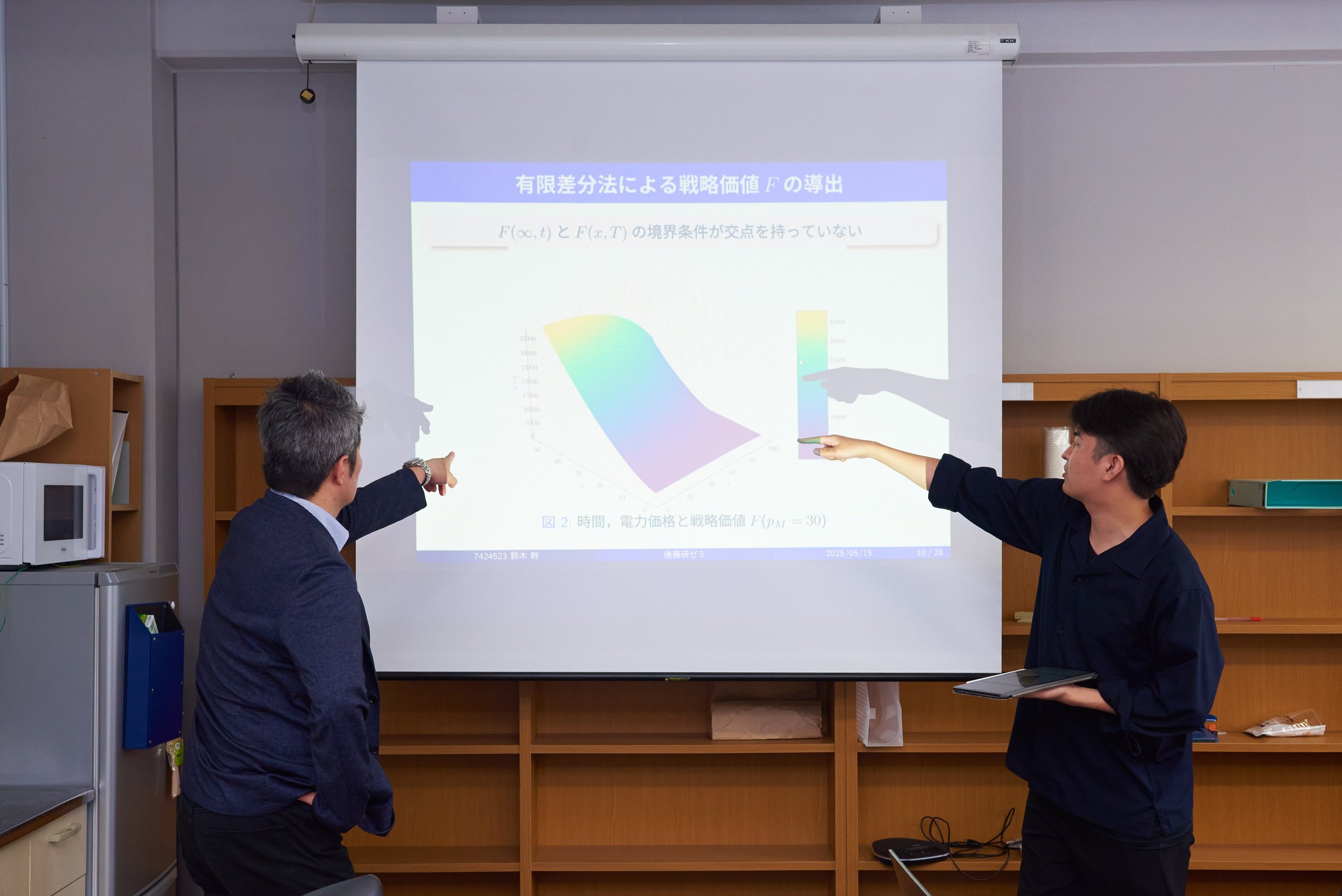

金融工学の応用として、「リアルオプション」という考え方があります。企業の投資行動に関する概念ですが、後藤允准教授は、その考え方を、サッカー選手の市場価値の算定や感染症の政策を評価する手法へと応用する研究を進めています。また、企業の業務プロセスの分析に用いられる「プロセスマイニング」という方法を応用して、サッカーの戦術分析の方法を開発するという研究にも取り組んでいます。金融やビジネスを対象とした手法をサッカーに応用するというまさに“創域”的な研究は、いったいどのようなものなのか。サッカーと数学を愛し、「情熱と知性」を座右の銘とする後藤准教授に聞きました。

後藤 允(ごとう まこと) 早稲田大学 理工学部 経営システム工学科 卒業、同大学大学院理工学研究科 経営システム工学専攻 博士課程修了。博士(工学)。早稲田大学にて助手、助教を務め、北海道大学大学院 経済学研究院 准教授を経たのち、2022年より東京理科大学 理工学部経営工学科 准教授。2023年、学部改称によって現職へ。

私の専門は金融工学です。簡単に言えば、金融市場のリスクを分析して、どうすれば大損をせず、効率的な資産運用ができるかを、数学を駆使して考える学問ということになります。私はその中でも特に、「リアルオプション」という概念に関連した研究を行っています。

ではリアルオプションとは何かと言えば、まずその前提として「オプション」という概念があります。それは、「あらかじめ決められた日に決められた価格で、資産を売ったり買ったりする権利」のことです。具体的には、例えば「ある株を1か月後に1000円で買える権利」で、そのオプションを使えば、1か月後にもし株価が1000円以上になっていたとしても、1000円で買うことができます。ただし、権利なので、もし1か月後に株価が500円に下がっていて、買いたくなければ無理に買う必要はありません。

そのようなオプションの考え方を、実際の企業の投資行動に当てはめたのがリアルオプションです。企業は例えば、事業拡大のために工場を建てたり、新製品の開発に着手したりといった投資行動を行いますが、その場合通常、その時の景気や業績の良し悪しなどを考慮して、その行動を行うかどうかを、企業が自ら決めます。つまりそれは、企業が自らの投資行動を決める権利=オプションを持っているということです。そのように考えることで、企業が取る行動のリスクなどを、金融工学の考え方を利用して分析することができます。企業などが持つそのようなオプションのことを、リアルオプションと言います。

確かに企業は普通、リアルオプションを持っている状態にあります。ただし、工場を建てるお金がないとか、新しい製品を開発できる人材がいない、といったことも当然あり、それは、リアルオプションを持っていない状態です。企業の行動をそのような観点から考えると、金融工学的な手法によって、企業がどういう戦略を取ったらいいかを考えることができるようになる、というわけです。

元々は私は、理論的な研究を行っていました。例えば企業が、新製品を市場に投入する場合を考えると、景気の動向や自社の状況などによって、いつがよいタイミングかは変わってきます。一方、競合他社もよく似た製品を開発しているかも知れず、その場合、他社に先に投入されないよう少し急がなければならない、ということにもなりますよね。一社だけでタイミングを自由に決められるとすれば、それはリアルオプションをどう行使するかの話ですが、他社も絡んでくると、そこに「ゲーム理論」といった分野も関係してきます。そのような、リアルオプションに他の理論も絡んでくるような問題をどう解くかといったことを研究していました。

しかし最近は、リアルオプションの考え方をスポーツに応用する研究に取り組んでいます。具体的には、サッカー選手の適切な市場価値を、リアルオプションの理論に基づいて計算するという研究です。

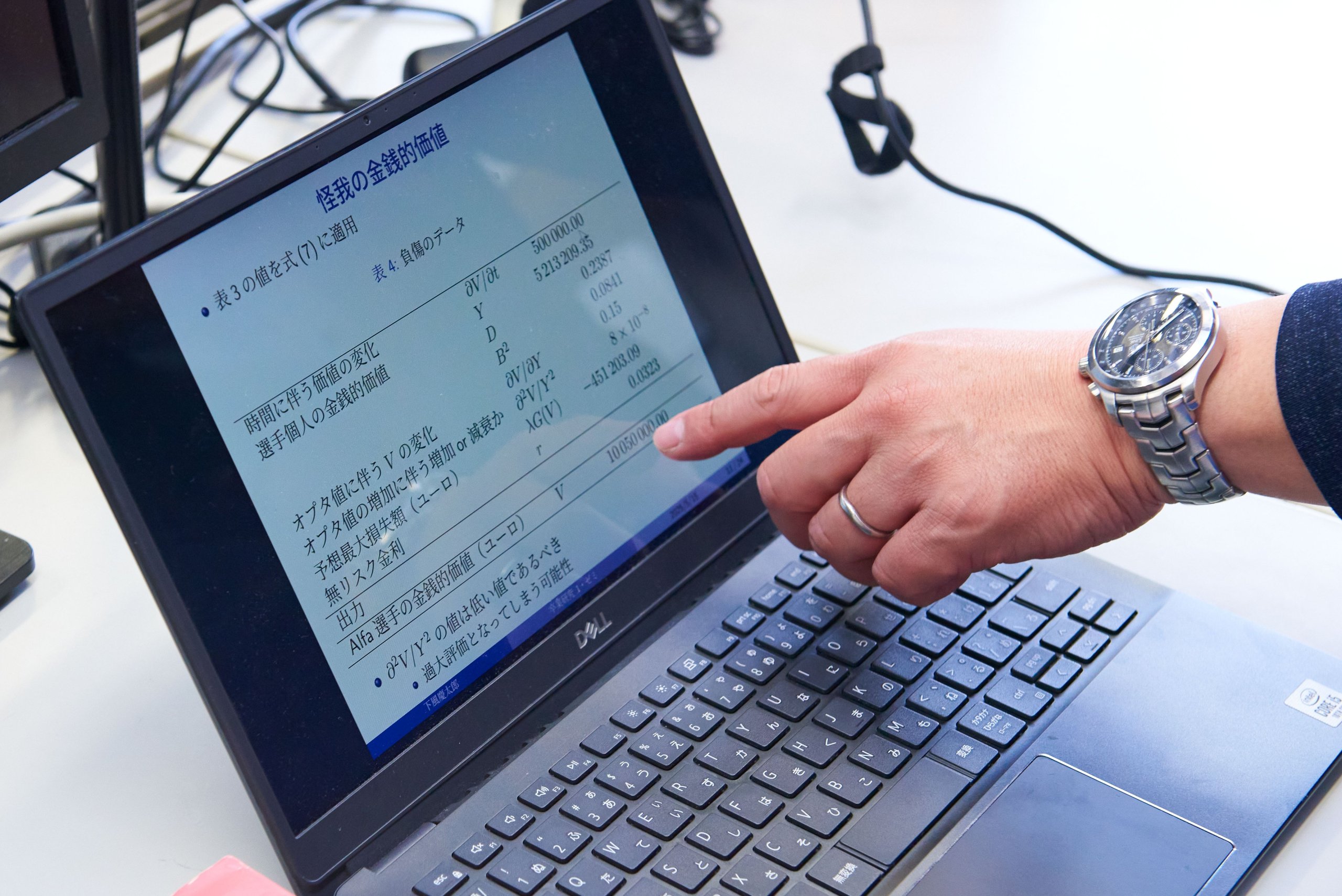

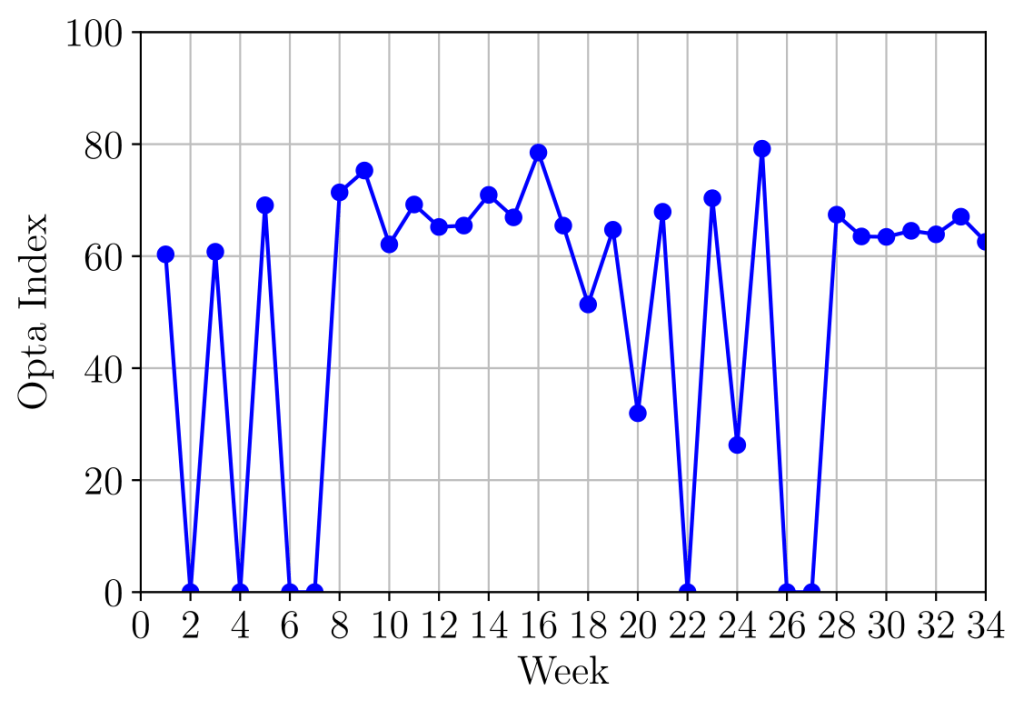

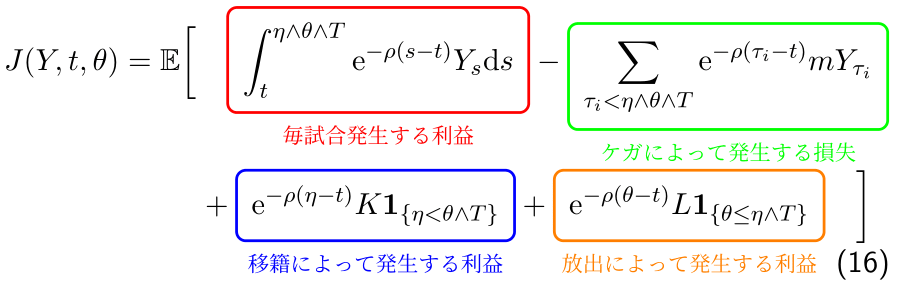

クラブは、選手のパフォーマンスがよければクラブに残ってもらいたいし、パフォーマンスが下がっていれば放出したい。または、高い移籍金が得られるうちに放出して利益を得たい、などと考えます。その場合、有力な選手ほど選択肢は多い、つまりリアルオプションが多く、価値が高い。その価値を計算する式をリアルオプションの理論から作り、そこに選手のデータを入れることで、選手の価値が数値化できるという流れです。

いま、あるプロチームと共同研究しているのですが、そのチームの選手の実際のデータをもらって、計算式のモデル化を行っています。どういう要素を入れるかによって式の形が変わってくるので、そこをチームと議論し、試行錯誤を繰り返しながら最適な式の形を探っています。若手だったら将来性も評価したいがそれはどう計算に反映できるか、データのない控え選手の場合はどうするか。また、ケガは重傷度によってもその影響は変わりますが、その点をどう評価するかなど、上の定式化においても考えるべき要素は無数にあります。現状でもある程度、計算した金額が、実際の選手の評価と近くなってきていますが、さらなる改良にいま取り組んでいるところです。

そう言えるかもしれませんね。もう一つ別の例を挙げると、感染症に関する分析も同様の方法で試みています。例えば2020年から始まったコロナ禍では、緊急事態宣言が発出されてはまた解除され、ということが繰り返され、また、飲食店などの個人事業主には、損失の補填のために税金が投入されました。こうした政策について、検証を行うことは、今後また同じようなことが起きた時のために重要で、それを、リアルオプションの理論を使ってできないかと考えています。

この場合、政府は、政策を自ら決められるという意味でリアルオプションを持っていると言え、サッカーの例と似た方法で分析することができます。現在私は、医療費をできるだけ低く抑えるためにはどうすればよかったかという観点から分析を進めています。医療費を少なくするためには、どの段階で緊急事態宣言を出すのがベストだったか、補助金はどのくらいの規模で出すのが良かったか、といった分析が、リアルオプションの考え方から可能になります。

プロセスマイニングは、主に企業の業務プロセスの分析に使われる手法で、金融工学とは全く関係のない分野です。もともとは、「後藤研は金融工学で数学ばかり」という印象を持たれているようだったので(笑)、そのイメージを払拭していろんな学生に来てもらえるよう、それほど数学を使わなくとも分析ができる手法として取り入れたのですが、やってみると面白くて、いま力を入れて取り組んでいます。

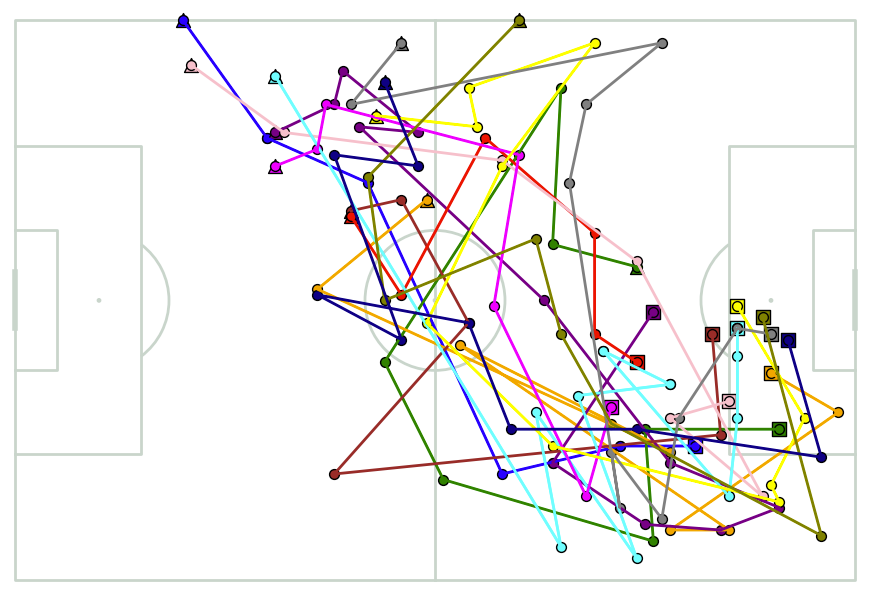

例えば、企業が何かを発注してそれが納品されるまでには、多くの人がいろいろな業務を行いますよね。その際、どのような業務がいつ誰によって行われたかをデータから明らかにして、どういうプロセスをとれば一番効率がよいか、といったことを見つけるのに使われるのがこの手法です。ただ私は、プロセスマイニングについて知っていく中で、これもまたサッカーに応用できるのではないかと思いつき(笑)、サッカーの戦術分析にこの手法を活用すべく研究を進めています。

先ほどは、発注から納品までの流れを一つのプロセスとして考えましたが、これをサッカーに置き換えて、チームがボールを持ってから一連の攻撃が終わるまで、つまり、ポゼッションの始まりから終わりまでを一つのプロセスとして考えます。すると例えば、スローインからプロセスが始まった場合、パスをつないでドリブルしてシュートを打って終わる場合や、パスをつないでいった結果、相手にボールを取られてしまう場合など、様々なパターンがあります。そのように、ピッチ上でボールがどう動いたかというプロセスを、まずは特徴によってグループ分けします。

それらについてさらにいくつかの属性を計算して、解釈可能なパターンに分け、それぞれのパターンについてゴールの期待値はどのくらいか、というデータと併せて分析すると、このチームはどういう攻め方だとゴールの期待値が高いか、といったことが見えてくるのです。この分析を、海外の有名チームについて行ったところ、現実に合致する結果が得られました。つまり、実際に各チームの得意とする戦術が、この分析によっても、そのチームにとってゴールの期待値が高い戦術だとする結果が得られました。この戦術分析の方法は、共同研究をしているプロチームの方からも高く評価してもらっているので、今後さらに精度を高めて、実際に使ってもらえる技術にしていきたいです。

研究していてすごく面白いです。リアルオプションを活用した選手の評価計算も、プロセスマイニングを活用した戦術分析も、まだ研究例は少ないので、今後広く使われるような手法を自分たちがいち早く開発できるよう、頑張っていきたいですね。

私が東京理科大学に来たのは、すでに創域理工学部への改称が決まっていた時期なので、“創域”に関する議論に直接関わったわけではありませんが、金融工学をサッカーの分析に取り入れるという手法は、まさに“創域”的だと感じています。研究者として何か新しいものを生み出そうとすれば、自然と“創域”的になるのではないかなとも思いますが。

私は、前任の大学が国立文系だったため雰囲気がかなり違ったということもあるのかもしれませんが、東京理科大学は、教員同士で何か一緒に新しいことをやろうという意識がとても強いなあと、着任以来感じています。私自身はいま、スポーツサイエンスの研究者の集まりに加わっていますが、そこには複数の学部の先生がいます。創域理工学部の情報計算科学科からは、統計科学やデータ関係を専門としてスポーツを研究される先生が、また、体育の先生などが所属されている教養部からは、運動生理学や健康科学を研究されている先生が、そして経営学部からは、スポーツビジネスやスポーツマーケティングを研究されている先生が、といった具合で集まりができていて、みなで新しいことをやっていこうと話しています。このような集まりが各分野で生まれているとすれば、それは本当にこの大学の強みだと感じます。

東京理科大学には正直あまりスポーツのイメージがなかったので、着任して、スポーツの研究者が多くいることに驚きました。それらの教員同士が学部を超えて連携できている状況を思うと、”創域”マインドは、創域理工学部という枠を超えて、本学全体に広がっているようにも感じますね。

研究には、情熱と知性の両方が必要です。情熱がないと、困難にぶつかった時に乗り越えることができないし、知性がなければ、理論やデータから新しいものを作り出すことは難しい。だから両方必要です。どちらかが10点でも、もう一方が0点では困ります。5点と5点でいいから両方を持っていてほしい。ただ、理科大の学生であれば、この大学に入っている時点で、知性が0点ということはないはずです。なので私は、本学の学生には、特に情熱を大切にしてほしいと思っています。情熱があれば知性は頑張れば伸ばせるので、ぜひ情熱を持つことを意識してもらいたいですね。

何か自分の好きなことを見つけることが、やはり大事だと思います。私にとっては、それが数学であり、サッカーでした。子どもの頃から数学は好きで、大学に入るころから数学を使う道に進みたいと思うようになりました。その結果、金融工学、そしてリアルオプションという分野へと入っていくことになったのですが、学生時代からやってきたサッカーもうまく絡められたら、と思う中で、いまの研究に行きつきました。

そんな自分の経験から思うのは、若いうちには何にでも挑戦してやってみてほしいということです。若いうちにいろんな経験をして、苦労や大変な思いをしている人ほど、そのあと成長できるからです。あと、数学は頑張った方がいいということも伝えたいですね。数学はどの分野に進むにしても必要なので。そして、数学とサッカーが好きだったら、ぜひ後藤研に来てください(笑)。数学を駆使してサッカーの未来を一緒に切り開きましょう。