有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

電気化学は、化学反応と電気の相互変換による現象を扱う分野です。橋本永手講師はこの手法を活かし、海中の杭抜きや土の脱水など、インフラ構造物の建設・保全技術の開発に挑戦。全研究を共同で進め、異分野連携にも積極的に取り組んでいます。

電気化学とは、化学反応と電気の相互変換に伴って生じる多様な現象について扱う分野です。橋本永手講師は、この電気化学の方法を活用して、インフラ構造物の建設や保全に関わる様々な技術を開発すべく研究に取り組んでいます。例えば海中の杭を抜く新しい技術や、土の脱水を短時間で行う技術にも、電気化学を活かすことを目指しています。また講師は、現在すべての研究を、共同研究として行っているとのことで、“創域”的な異分野融合にも積極的です。電気化学にはどんな可能性があり、どのようにインフラ構造物に活かされるのか。進行中の研究の概要、そして“創域”への思いなどを、橋本講師に聞きました。

橋本 永手(はしもと ながて) 東京理科大学理工学部土木工学科卒業、同大学大学院理工学研究科土木工学専攻博士課程修了。博士(工学)。国立研究開発法人 海上港湾航空技術研究所 港湾空港技術研究所 構造研究領域材料研究グループ 研究官を経て、2024年より現職。港湾空港技術研究所 構造研究領域 客員研究員を兼務。

私の専門は電気化学です。一言で言えば、化学反応と電気の相互変換に伴って生じる様々な現象について扱う分野、ということになります。では、この相互変換とは何かというと、まず、化学反応を電気エネルギーに変換する装置として電池があります。逆に、電気エネルギーを利用して化学反応を起こすのが電気分解です。電気化学は、この2つを柱として、その過程で生じる電子やイオンの動きを解明したり、そこから得られる現象を工学的に応用することを目指す分野と言えるでしょう。

特に私は、そのような電気化学的現象を利用して、橋やダム、トンネルといったインフラ構造物の建設や保全に関わる技術の開発を行っています。社会のニーズに応じて、企業や他の研究者と共同で、様々な研究を進めています。

研究室の学生たちにも参加してもらいながら、現在、複数の研究を同時並行的に進めています。その中には、電気分解や酸化還元反応に直接関わる電気化学的なものもあれば、電気化学からは少し離れる研究もあります。いま主に取り組んでいるものを、以下6つほど紹介します。

まずは、電気化学的な研究から紹介すると、1つは、海に打ち込んだ杭を抜く際に電気分解を利用するという技術の開発です。例えば洋上風力発電装置を海の上に作る時、深さ数十メートルの海底に杭を打ち込むことが必要になりますが、このような杭は、抜くのがとても難しいという問題があります。抜こうとして引っ張ると、海中の土の中に真空が生じ、高い水圧によってすぐに押し戻されてしまうのです。この問題の解決のために、水の電気分解が使えるのではないかというアイディアがあり、私はそれを実用的な技術にするべく、他の研究機関や大学とともに研究を進めています。杭は鉄製のため、水の電気分解の陰極とみなして周りに水素を発生させることができます。すると杭が水素のベールに包まれて、杭を引っ張っても真空が生じなくなり、抜きやすくなるのです。ただ、海中の高圧領域において水素を必要なだけ発生させられるのかがまだわからず、そこを私が担当して研究を進めているところです。

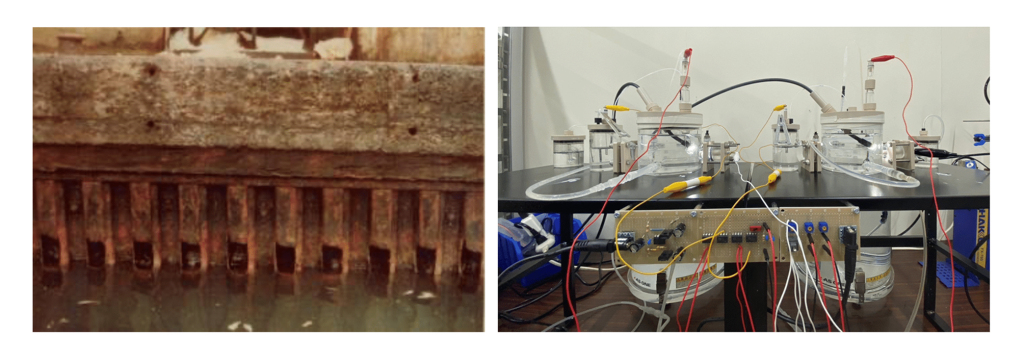

そうですね、これまでにない方法で、実用化されたらニーズは大きいと思います。では続いて2つ目にいきますが、今度は、海の中の鋼構造物(=鉄を主成分とした構造物)が腐食するメカニズムを探る研究です。海中の鋼構造物では、全体が均一に腐食せずにある部分だけが集中的に腐食して穴が開いたりする「マクロセル現象」が起きますが、なぜそのような現象が起きるのかはわかっていません。それを解明しようというのが、この研究です。

腐食は酸化反応(=鉄が電子を失って酸化鉄になる)のため、ある場所で腐食が起きていれば、どこか別の場所で、電子の収支を±0とする還元反応が起きていると考えられます。しかし、どこでどのような還元反応が起きているのかがわかっていません。それを解明するための実験を行おうとしているのですが、同じ海の中の異なる場所で酸化反応と還元反応が別々に起きている状態を実験で再現するには、同じビーカーの中で、酸素が多い部分と酸素が少ない部分を作るといったような、溶液の偏りを作らなければならず、それはとても困難です。そこで私たちは、独立した2つのビーカーそれぞれの中で酸化反応と還元反応が起こるようにしながらも、センサー、電極などを駆使した電子回路を活用して、両者が疑似的に同じビーカーの中であるような状態を作ることを試みています。いま、研究室の大学院生が、試行錯誤しながらこのような実験系を作ってくれている段階です。

続く2つも電気化学をまた別の形で活かした研究で、今度のは、土の中に含まれている水分を、電気を使って取り除こうという試みです。海の船着き場では、底に徐々に土(粘土)が溜まり、水深が減って船が入るのが難しくなるということが起こります。そのため、粘土は回収して処分するのですが、その際、粘土の体積を減らすために、水分を取り除くことが必要になります。ただ、重しを載せて水分が抜けるのを待つといった方法ではとても時間がかかるので、電気を使って短時間で水を抜こうというのがこの研究です。「電気浸透現象」と言って、固体に電気を流すと、その電気につられて中に含まれる水が移動するという現象があります。電気の働きで固体と液体の界面にイオンが集まり、動くので、それに引きずられて水分子も移動して、固体から分離されるのです。この現象を利用して海中の粘土を脱水しようという試みは新しく、これもいずれ、広く使われる技術として確立させられたらと思っています。

そして4つ目は、現在、島津製作所と共同で進めている研究で、海中の微量な電流を測定する装置を開発しています。先ほどのマクロセル現象の話ともつながりますが、海中に電気を流すと鉄の腐食を止めることができます。鉄の腐食は酸化反応なので、そこで還元反応が卓越するように電気を流すと、酸化反応がほとんど起きなくなり、腐食を防げるという理屈です。そのため世界各地の港では、鋼構造物の腐食防止の目的で海中に人為的に電流を流しているのですが、電流がかなり微量なために測定が困難で、電流が正しく流れているかを確認する方法がありません。しかし最近、UEPセンサという、元々防衛目的で開発された高感度のセンサが一般にも使えるようになりました。これを用いると海中のわずかな電位差も測定することができるので、微量な電流の測定も可能であり、そこで私たちがこのセンサを活用して電流測定装置を開発しているというわけです。

そうだといいなあと思っています。では、最後の2つになりますが、こちらはいずれも、電気化学からは少し離れた研究になります。その1つは、今年の7月に始めたばかりなのですが、山形県の銀山温泉にある旅館(銀山荘)と、私の大学院時代の後輩が創業したベンチャー企業(株式会社ツカリマクリ)と共同で、温泉を濃縮して、その濃縮液を販売することを目指したビジネス寄りの研究を進めています。

温泉の濃縮とは、基本的には、温泉の水分を飛ばして成分だけを抽出するということで、その過程で主に起きているのは、水が液体から気体になるという単純な状態変化です。込み入った電気化学的な変化が起きているわけではありません。ただ、ビジネスとして成り立たせるためには効率が重要です。大きな装置を使えば熱効率が上がるので、大きな温泉地ではすでに行われていますが、私たちは、これを小さな装置でも効率よくできるようにすることを目指して技術開発を進めています。つまり、熱力学、熱工学的な側面が強い物理学的な研究です。近年経営が大変になっている小規模な温泉地で、自分たちの技術や知見を活かせてもらえたらと思い、こうした研究にも取り組んでいます。

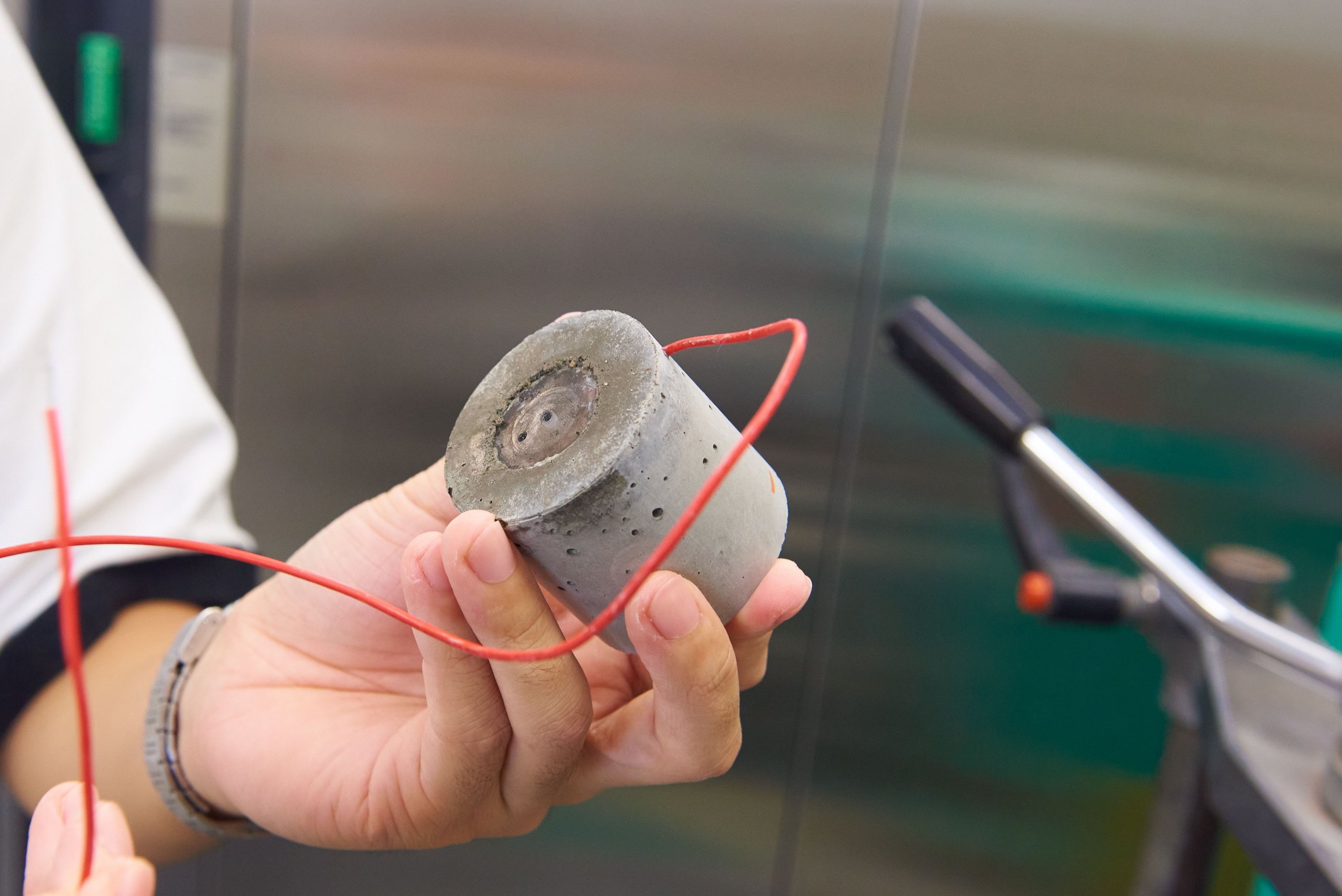

そして最後が、カーボンニュートラルに寄与する建材開発の研究です。これは私の学生時代の指導教官である加藤佳孝先生(社会基盤工学科 教授)との共同研究で、植物の主要な成分であるセルロースと、鉄を作る時に生じる副産物(カルシウムシリカ系の物質)とを混ぜ合わせて、セメントを代替する材料を作ることを目指しています。セメントはその製造過程で大量の二酸化炭素を排出することが問題とされているのですが、この代替材は、木から得たセルロースを主成分とするため、大気中の二酸化炭素の固定に貢献します。というのは、セルロースに含まれる炭素は、もともと大気中にあった二酸化炭素を木が光合成で取り入れた結果のものなので、それを建材として利用できれば、建物の中に大気中の二酸化炭素を固定できることになるからです。ただ、十分な強度(圧縮強度)を得るために材料をどう配合すれば最適なのかがはっきりと見えてこず、これも今、研究を進めているところです。なかなか難しいのですが、やりがいのある研究だと思っています。

そうですね。学んできた分野としては電気化学のウェイトが一番大きいのですが、現在では、電気化学系の研究とそれ以外の研究が半分ずつぐらいになっているかなと思います。というのもそもそも私は博士課程までは、先ほどの加藤先生の研究室で、主にコンクリートの研究に携わっていました。特にコンクリート中の鉄筋を対象に研究を行っていて、そのころに、鉄筋の腐食速度を完全に非破壊で測定できる「Dr.CORR(ドクター・コロ)」という製品を、飛島建設との共同研究で開発しました。この製品は、交流インピーダンス法という方法によって鉄筋の腐食速度を推定するのですが、簡単に言えば、交流電流を流して抵抗の大きさを測定することで金属の化学的な状態を知るという、まさに電気化学的な方法です。じつはこの研究を行う中で、だんだんと電気化学の研究へと軸足が移っていきました。そして博士課程修了後に私は、港湾空港技術研究所(港空研)の研究官になったのですが、その間に、電気化学を応用する対象が広がっていきました。先に紹介した研究にも、港空研のつながりが発端になっていたり、港空研で行っていた研究を継続しているものが多くあります。またちなみにDr.CORRについても、いまもさらなる改良を目指して学生と研究を続けています。

“創域”という言葉について、自分として明確な定義を持っているわけではないのですが、他の分野の研究者と融合して新しい領域を創っていく、という意味合いとして考えると、私の研究は、「創域まみれ」(笑)だと言えそうです。いま進めている研究はすべて他の研究者との共同研究ですし、私は、他の分野と融合することで自分の研究を作ってきたように感じています。

自分が知らないことは、自分の外にあると私は考えています。だから、何か新しいものを生み出そうと思った時に分野の違う人と組むのは、私にとってはとても自然なことです。特に私のように、「ザ・工学」というような、新たな技術を作り出すことを目指す分野にいる人間にとって、それは当然のことだと思います。加えて、専門分野が異なる研究者から自分が知らない世界の話を聞かせてもらうのは、とても楽しく、自分にとってそれは研究の醍醐味の一つだと感じています。

さらに言えば、自分たち理系の人間は、文系の研究者とももっと創域した方がよいと思っています。温泉の濃縮液に関する研究では、後輩が起業した会社に自分も最高製品責任者(CPO)という形で参加しているのですが、メンバーに文系の人たちも入っていて、彼らのインスピレーションや、社会のニーズに対する敏感さなどに、とても刺激をもらっています。発想が全然異なる分野の人たちとの創域が、これからもっと大切になってくるのではないかと感じています。

自分の高校時代を振り返ると、すごくいい加減に過ごしていたように感じるのですが、それはきっと目標が見えてなかったからなのだろうなと思います。高校時代って、大学に入ること自体が目標になってしまいがちというか、僕は、そういう状況の中で受験勉強しなければならないのがとても辛かったのを思い出します。しかし大学に入ったら、先生たちがすごくかっこよかったんですよね。先生たちの姿を見ているうちに、自分から進んで勉強するようになりました。そして、学部の4年生の時から指導していただいた加藤先生に「もっと本気を出せ」と言われたのをきっかけに、本当の意味で本気になれたというか、その結果、現在に至ります。

高校生の皆さんは、ぜひオープンキャンパスに来てみてください。そして、「この先生に教わりたい」とか、「この先生みたいになりたい」という先生を探してもらえたらと思います。そういう先生なり先輩なりが見つかれば、大学は漠然としたものじゃなくなるし、ただ偏差値で選ぶこともなくなるはずです。僕自身もまだまだ大学では若手ですし、これからも学生の皆さんと一緒に、全力で頑張っていきます。