有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

桑名教授は、火災・爆発、最近多数発生している大規模な山林火災などの「火災」に関するメカニズムの解明を目指して研究を進めています。

火災や爆発事故は、危険物取扱施設や工場だけに限らず一般家庭でも起こり得ます。また特に最近では、大規模な山林火災が国内でも多数発生しています。こうした火災や爆発事故の被害をできるだけ抑え、有効な安全対策を確立するためには、現象を科学的に理解することが不可欠です。しかし、大規模な火災がどう延焼するかなど、わかっていないことがたくさんあり、多面的な研究が必要とされています。桑名一徳教授は、特に大きな被害につながりうる火災・爆発現象に着目し、それらのメカニズムの解明を目指して研究を進めています。とりわけ、2025年2月に発生した岩手県大船渡市の山林火災を総合的に調査するプロジェクトにおいては、桑名教授は研究代表を務め、いま、まさに“創域”的な研究によって、未知の部分を解き明かそうとしています。

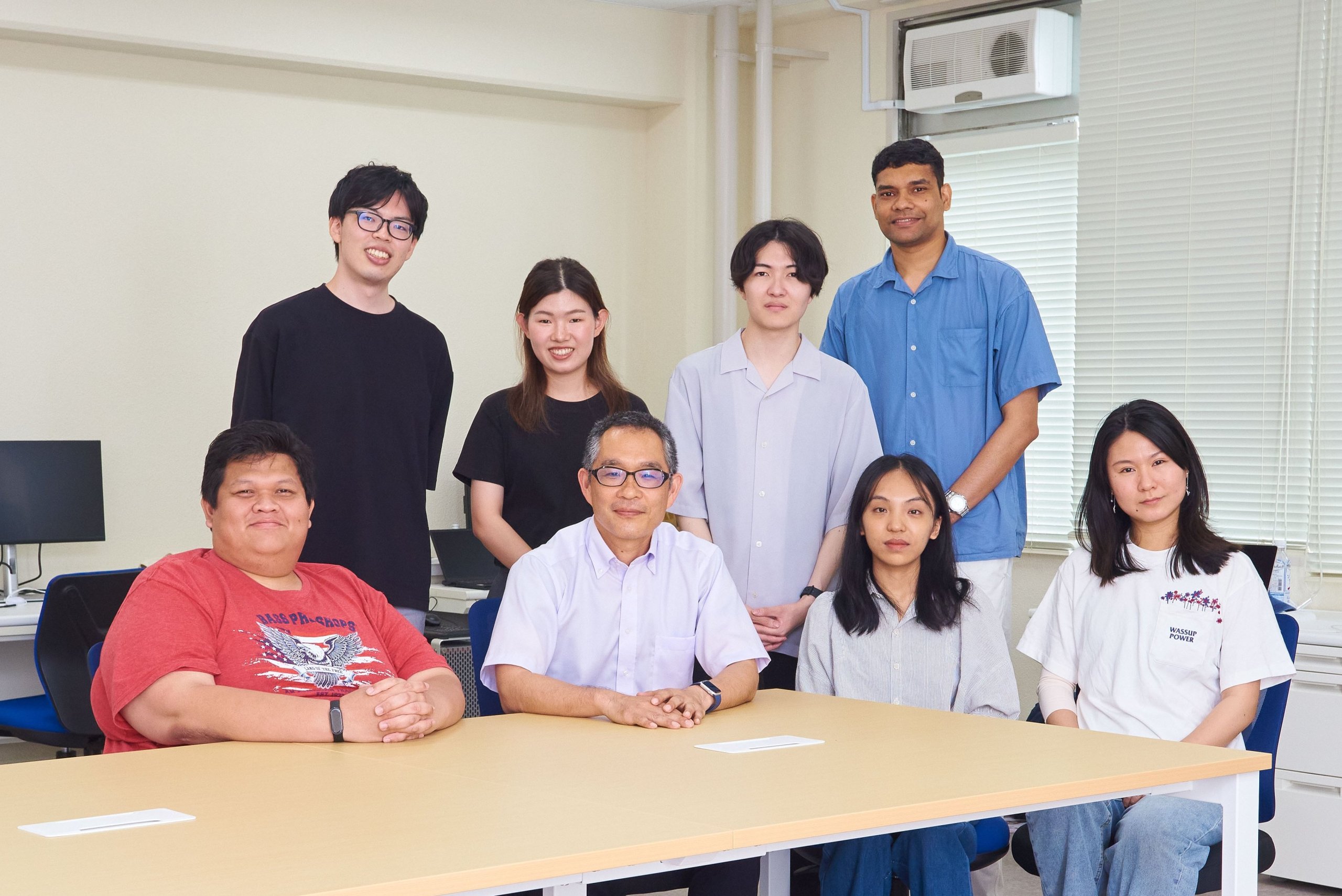

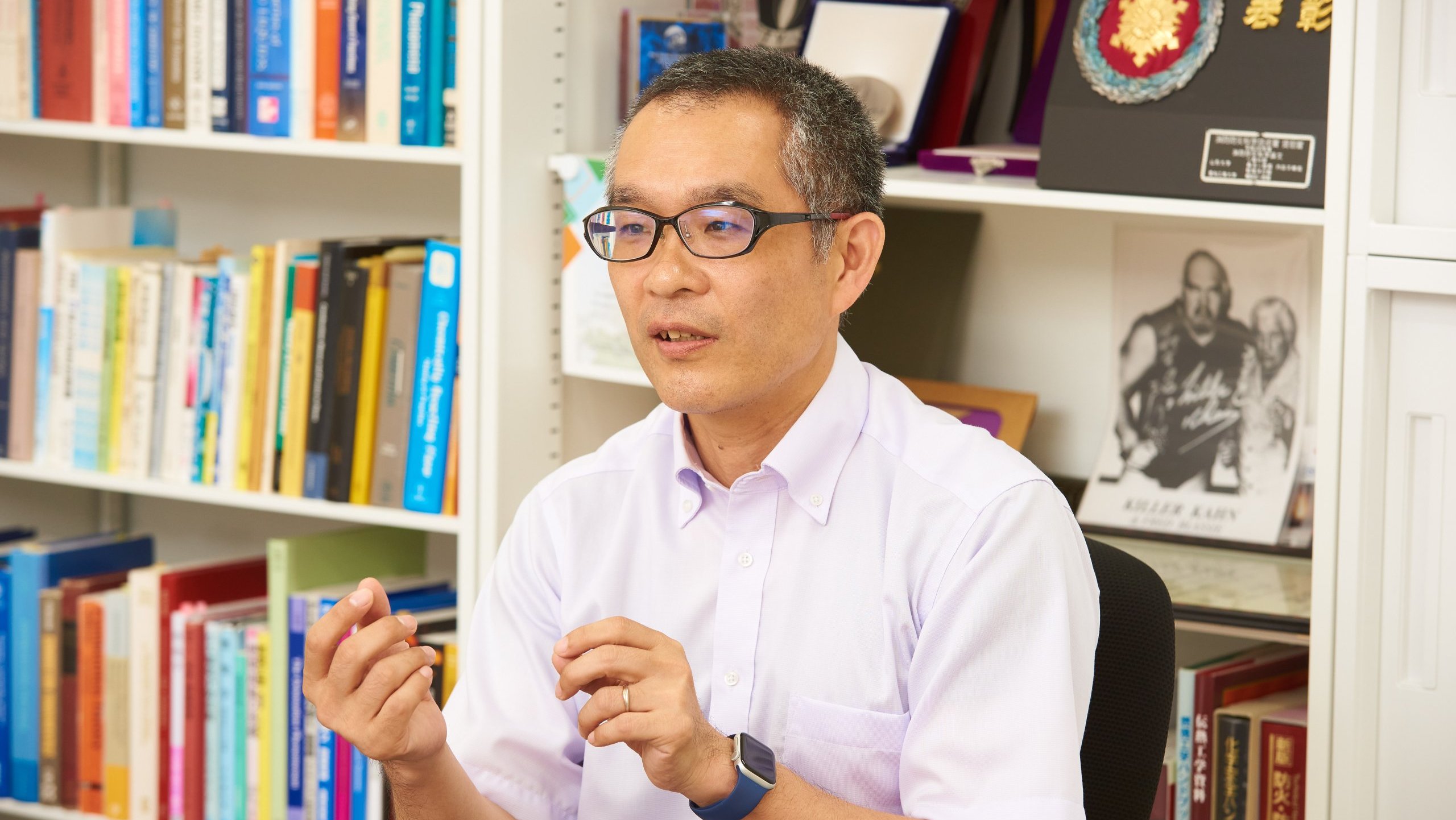

桑名 一徳(くわな かずのり) 東京大学工学部化学システム工学科卒業、同大学院工学系研究科化学システム工学専攻 博士課程修了。博士(工学)。ケンタッキー大学機械工学科 研究員、東京大学工学系研究科 特任講師/特任准教授、山形大学大学院理工学研究科物質化学工学専攻 教授などを経て、2021年より、東京理科大学大学院理工学研究科国際火災科学専攻 教授。2023年、学部・研究科改称により現職。

今年の2月から3月にかけて、岩手県大船渡市、愛媛県今治市、岡山県岡山市において、相次いで大きな山林火災が発生したのは、記憶に新しいと思います。また一方、工場や家庭などで爆発事故が発生したというニュースも、少なからず耳にすることがあるのではないでしょうか。私はそのような、大きな被害につながりやすい大規模な火災や爆発事故について、それらがどうやって起きているのか、そのメカニズムを解明することを目指して、模型実験や数値シミュレーション、または現地調査などによる研究を行っています。その一例として最近では、上記の大船渡市の山林火災について、延焼の実態や森林生態への影響などについて総合的に調査するプロジェクトを立ち上げ、私は研究代表者としてのその取りまとめ役を担っています。

山林火災などの研究事例は多くなく、いまも、わかっていないことばかりです。山林火災は、地形、気象、植生、土壌、水など、多くの要素が絡み合って起こるため、現象自体がとても複雑であるとともに、様々な分野の専門家が一緒に研究しないと十分に理解するのは困難です。これまで研究があまりなされてこなかったのも、そのようなことが理由の一つかと思います。

いま私たちが行っている大船渡市の山林火災に関するプロジェクトは、分野の異なる研究者が約40人集まって進めています。どのような木が燃えやすいか、森林や空気中の水分量は火災とどう関係しているか。また、火災があると土壌は性質が変わるのですが、それが他の災害を誘発している可能性はないか。そういった多様な観点から、現地を調査したり、各種実験やコンピュータシミュレーションを行うことで、山林火災とは何か、そしてそのメカニズムが見えてくるのではないかと考えています。私自身は、元々、燃焼という現象自体について研究してきたので、特に、延焼のメカニズムというところに着目して研究を行っています。

延焼についても、やはり過去の研究例が少ないため、基本的なところから自分で調べていく必要がありました。そうした中で最近わかってきたことの一つは、「飛び火」が重要な役割を果たしているということです。火の粉がバーッと飛んでいく現象です。今年の大船渡市での火災においても、現地調査を行うと、黒く焦げた木の破片のようなものがいっぱい落ちていることがわかりました。飛び火の痕跡と考えられます。そうした痕跡を元に、火の粉が飛来し着地した時に地面がどのくらい乾燥していると、どれくらい燃えやすくなるか、といったことを研究しているところです。

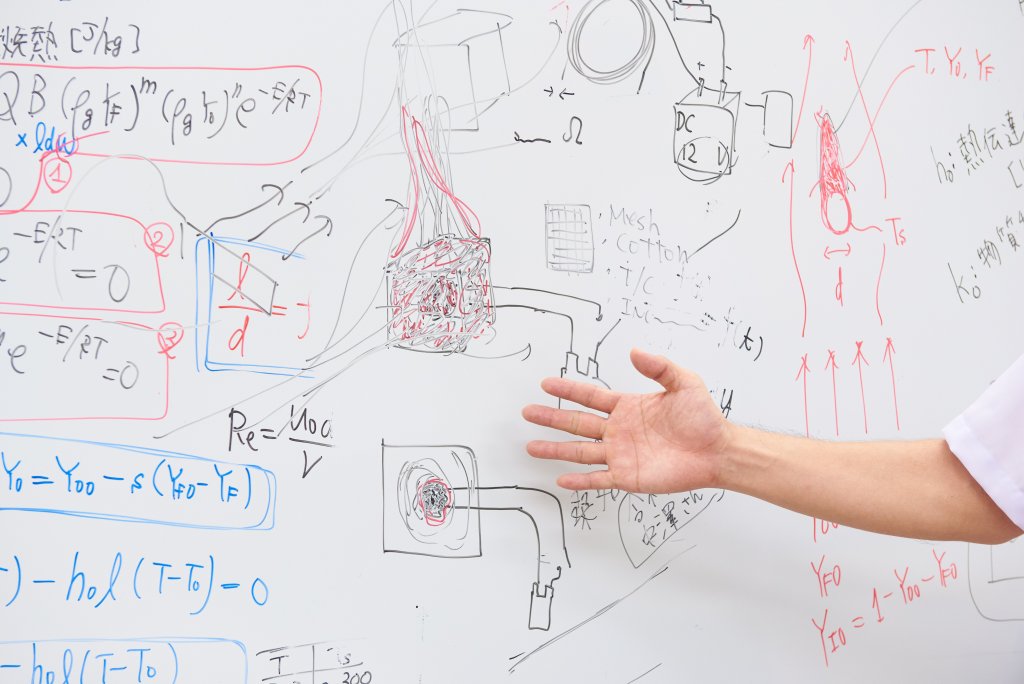

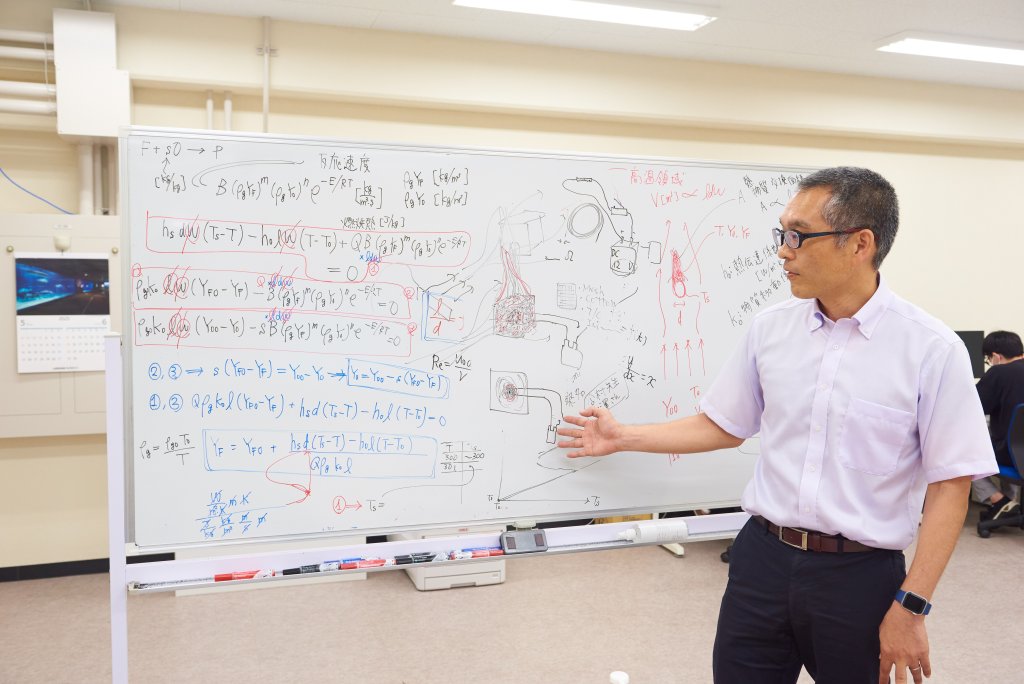

大規模火災を研究する際の難しさの一つが、実験をするのが難しいことです。山林火災のような現象は、当然ながら再現実験をするわけにはいきません。そこで重要になるのが模型実験です。それはまさに、小規模の模型を作ってその中で実験的に“火災”を起こすということですが、しかし、例えば小さな斜面を作ってそこに爪楊枝を刺して燃やしてみても、それで本当に山林火災が再現できるのか、意味のあるデータが取れるのか、という疑問が生じると思います。

では、どうすればいいかと言えば、炎の大きさをしっかりと調整することが重要になります。例えば、ろうそくは、1~2mm程度の芯に対して、3cmくらいの炎が生じます。つまり、炎の高さは、燃えているものの20~30倍程度です。一方、住宅で火災が起きた場合を考えると、家の高さが5ⅿだとすると、炎がその20~30倍、つまり100m規模の大きさになるかといえば、そこまで大きくはなりませんよね。これは、物理的な大きさによって重力の影響が異なるためなのですが、模型実験を意味のあるものにするためには、炎の大きさと燃えるものの大きさの比率を、現実と同等にすることが重要であることがわかっています。そのため、模型実験では火を小さくすることが重要で、様々な工夫が行われるのですが、匙加減が難しく、その点についてもこれまで研究を重ねてきました。

今回のプロジェクトでは特に、あの火災が、出火後にどうやって延焼したかを解明したいと考えています。そしてその知見を今後に活かしたい。というのは、例えばこのような山林火災で消火活動を行う場合、人が住んでいる場所に広がらないようにすることが重要であり、そのためにはどこを消火すれば効果的なのかを迅速に判断して、集中的に消火することが必要です。そうした判断をするためにも、火災がどう延焼するかを理解して、火の広がりを予測できるようになることが重要です。それゆえに、まずは延焼のメカニズムを理解したいと考えています。

そしていずれは、延焼シミュレーターのようなものを開発できたらと考えています。すなわち、このような土地で出火して、これくらいの風が吹いていた場合、一時間後にはこう延焼するだろうといった予測計算を可能にするアプリケーションです。ただ、たとえシミュレーターができたとしても、現状では、予測計算に必要となる風速や風向きのデータが十分にはありません。そのようなデータを得られるようにする仕組み作りについても、並行して検討していくことが重要だと考えています。

私はもともとの専門が化学工学という分野です。一言で言えば、化学工場を作るための学問です。そして、化学工場を作る上では爆発事故を防ぐことは重要で、そのような観点からは私は、爆発に関する研究を行ってきました。

爆発には、粉塵爆発やガス爆発など、種類が複数あるのですが、中でも私は、粉塵爆発について研究を重ねてきました。これは名前の通り、粉が爆発する現象で、木くずや鉄粉、または小麦粉など、様々な粉体が空気中を舞っている際に何らかの原因で着火して起きる爆発です。このような爆発の研究では、粉体がどのくらいの濃度以下であれば爆発しないかという「管理濃度」を、粉の種類や環境の条件によって理論的に予測することが重要になるのですが、やはりこの場合も、実験するのが難しいという問題があります。そこで私はいま、例えば、鉄粉なら鉄粉1粒を温めて、それが何度で着火するかといった実験を行い、1粒の性質から管理濃度を理論的に計算することはできないかと考えて研究を進めています。こうした爆発は、家庭など、身近な場所でも起こり得ますし、実際に頻繁に起きています。そうした事故を少しでも減らすことに貢献したく、日々研究を重ねています。

また話は火災に戻りますが、火災旋風という現象の研究も行っています。これは山林火災でも都市火災でも起こる現象で、簡単に言えば、火災よって作り出される竜巻のような流れです。火災が起きることで上昇気流が発生し、そこに風が当たったりすることで火が竜巻状になるのですが、風向きが変わることで急に大きな火災旋風が発生して、突然すごい煙が出て消火活動している人が巻き込まれて亡くなってしまう、といったことも起こっています。火災旋風の研究も取り組んでいる人は少ないので、さらに研究を重ねていって、社会で生かしてもらえる成果を上げたいと思っています。

火災の研究というのはまさに“創域”だなとよく感じます。大船渡市のプロジェクトは40人ほどの研究者が参加してくださっていると言いましたが、本当にいろんな分野の方がいて、私自身、いつも新しいことを学ばせてもらっています。木の種類にはどんなものがあるか、地下水はどう動き、山の水はどう循環しているのか……。火災の研究者にとっては身近ではないことばかりです。そのように、異なる分野の研究者が一緒に研究を進めると、本当に新しいことが見えてきます。“創域”の大切さを日々感じています。

ちなみに創域理工学部からは、社会基盤工学科の二瓶泰雄先生がこのプロジェクトに参加してくださっています。二瓶先生は、マルチハザード(多重災害)を専門に研究されていて、山林火災が起きると、土壌の性質が変わって地すべりが起きやすくなり得ることなどを教えてもらっています。

確かに、異分野融合的な研究はいまや珍しいことではありませんが、そうした研究の多くは、個人の研究者間のつながりによって行われているように感じます。一方、本学部・研究科では、横断型コースをはじめとする様々な仕組みによって、異分野融合が自然に進むような設計がなされています。そのように、学部・研究科全体として異分野融合を後押しする態勢を持ち、積極的に支援しているというのは独特だと思います。二瓶先生とご一緒することができたのも、そのような環境があり、教員同士、学生も含めて、分野を越えて横断的にやっていこうという意識が共有できていたからだと感じています。

また以前、横断型コースの授業で、先の模型実験について説明した際、専攻の異なる学生に「自分の研究とこのように関係していそうだ」と言われ、それをすごく新鮮に感じたのを覚えています。そのように、私自身、いろんな分野の学生さんと接することで刺激をもらうことが度々あり、それもまた本学部・研究科ならではの魅力だろうと感じています。

私が取り組む火災の研究は、おそらく皆さんがイメージするような王道の研究領域ではありません。将来、火災の研究者になりたいと思っている人は、全高校生に聞いてもいないのでは、という気がします(笑)。でもそれは、逆に言えば、そんな分野であっても、こうしてちゃんと研究者がいて学会があって、一つの研究分野として成り立っているということでもあります。つまり、世の中には本当にいろんな研究があり、いろんな研究をしている人がいます。そのため誰でも、研究の世界を幅広く見ていくと、「これは面白い!」と興味を持てる分野やテーマに出会えるようにも思うのです。

それはおそらく、研究に限らずあらゆる仕事に言えることです。いろいろなことを見たり経験したりしていくと、「これなら興味がある」というものがきっと見つかる。だから、いまは仕方なく勉強している人も少なくないかもしれないけれど、なんであれ、面白みを見出して学んだりしていくと、興味を持てることに出会えるような気がします。そうした積み重ねが、結果として人生を豊かにするのだろうとも思います。……と言いつつ、国際火災科学専攻にも目を向けてもらえたらな、という下心もあるのですが(笑)、いずれにしても、いろんな方向を見ることを意識するのは本当によいことなので、それはぜひお伝えしたいと思いました。