有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

表面張力という誰にとっても身近なこの力はあらゆる物理現象にかかわっています。 上野教授は表面張力が関係する様々な現象についてそのメカニズムを解明し、多様な新技術の可能性を切り開いています。

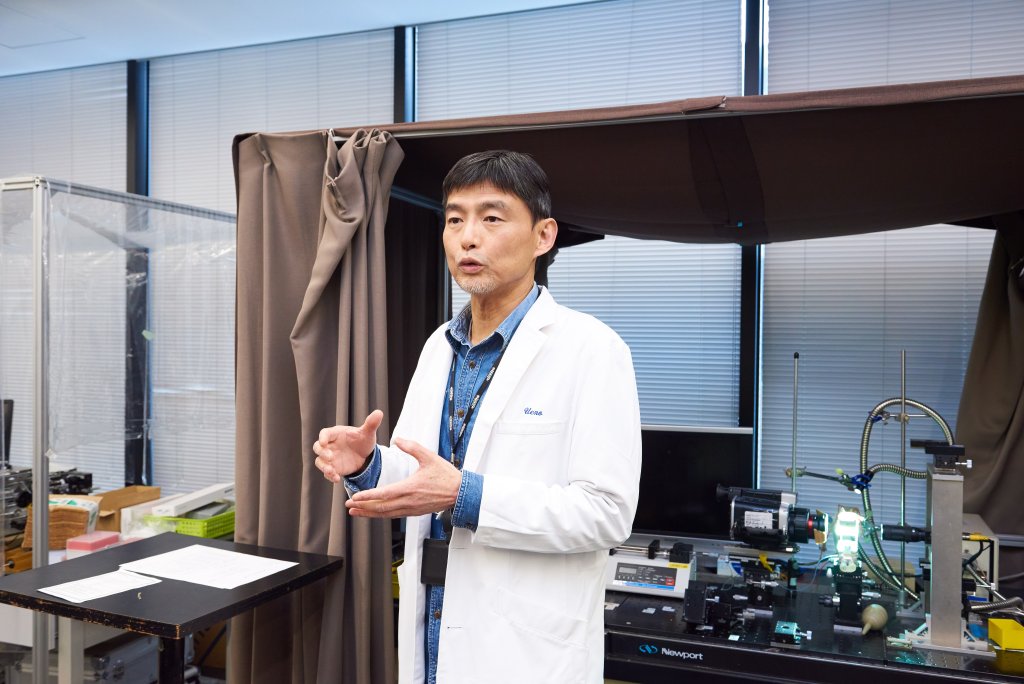

表面張力とは、たとえばテーブルに水滴を落としたとき、水滴が丸い状態でとどまるようにする力です。誰にとっても身近なこの力は、おそらく私たちが普段意識する以上に、あらゆる物理現象にかかわっています。上野一郎教授は、表面張力が関係する様々な現象について、そのメカニズムを解明すべく研究に取り組んできました。教授の一連の研究からは、身近と感じている現象も、細部のメカニズムを掘り下げていくとわかっていないことがたくさんあり、それらの解明によって多様な新技術が誕生しうることが見えてきます。表面張力は、何を可能にしてくれるのか。その先にある“創域”の可能性とは。上野教授に聞きました。

上野 一郎(うえの いちろう) 1994年 東京大学工学部機械工学科卒業、1999年 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。博士(工学)。その後、東京理科大学理工学部 特任助手、2004年より東京理科大学理工学部 講師(機械工学科)。カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、同准教授、同大学総合研究機構マイクロ・ナノ界面熱流体力学国際研究部門 部門長などを経て、2015年より東京理科大学理工学部 教授(機械工学科)。2023年の学部改称により現職。

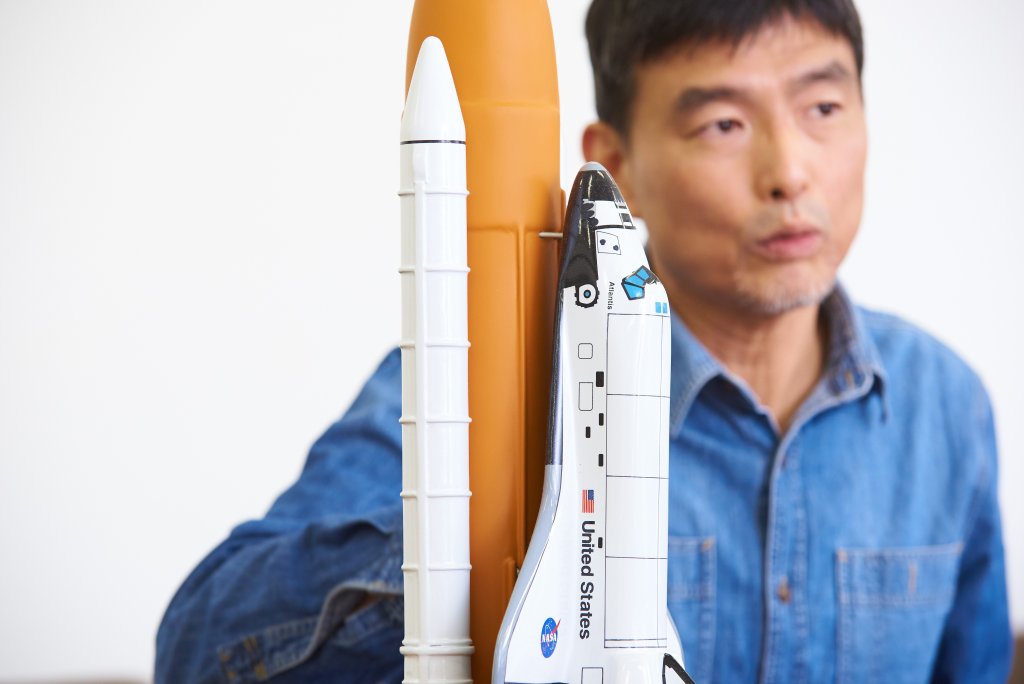

私が所属する機械航空宇宙工学科は、ロボットや航空機、宇宙機などを作り出すための研究を行っており、扱う学問分野は大きく3つに分かれます。航空宇宙工学、機械情報学、応用力学です。その中で、基礎的な物理学などを研究するのが応用力学という分野で、私はここで、熱や流体に関する研究を行っています。

とりわけ私が長く研究の対象としてきたのは、「冷やす」ことに関連した物理現象です。学生時代には、冷やすという観点から沸騰に関する研究を行い、そこから派生する形で、「表面張力」をキーワードとして研究を進めるようになりました。表面張力とは、液体や固体が、できるだけ表面積を小さくしようとして働く力のことです。現在は、表面張力を利用して、物質を効率よく冷やせないか、物質を効率よく混ぜたり分離したりできないか、といったことをテーマに研究しています。

やかんでお湯を沸かす場合を思い浮かべてみてください。このとき、水は、加熱されて温められる一方で、やかんは、下からエネルギーを加え続けられているのに、溶けることもなく100度ぐらいを維持しています。それは、水が液体から気体へと変わる時に、「潜熱」というエネルギーを奪っているからです。すなわち、やかんはエネルギーを奪われて冷やされているのです。このように、沸騰する際の潜熱を利用して物を冷やす技術を「沸騰冷却」と言いますが、私はその研究を学生時代に行っていました。

また、沸騰の際、やかんの底にあった水は、水蒸気の泡(あぶく)となって底を離れます。その時、あぶくがあったところに液体(水)が供給されないと、底が覆われなくなり、やかんが冷やされなくなります。そうならないのは、周囲の液体が輸送されて、固体面(やかんの底)を濡れさせているからです。その際に関わってくるのが表面張力なのです。

少し昔に遡ってお話しすると、私は25年ほど前、東京理科大学に着任しましたが、その当時行っていたのが、表面張力による自然対流、いわゆる「マランゴニ対流」と呼ばれる現象の研究でした。表面張力は、温度が高いほど弱く、温度が低いほど強いため、液体表面に温度差があると、表面張力の違いに起因する力が働きます。つまり、温度の高い方から低い方に向かって対流が生じるのですが、それがマランゴニ対流です(表面張力の強い方(低温)が、弱い方(高温)を引っ張る)。

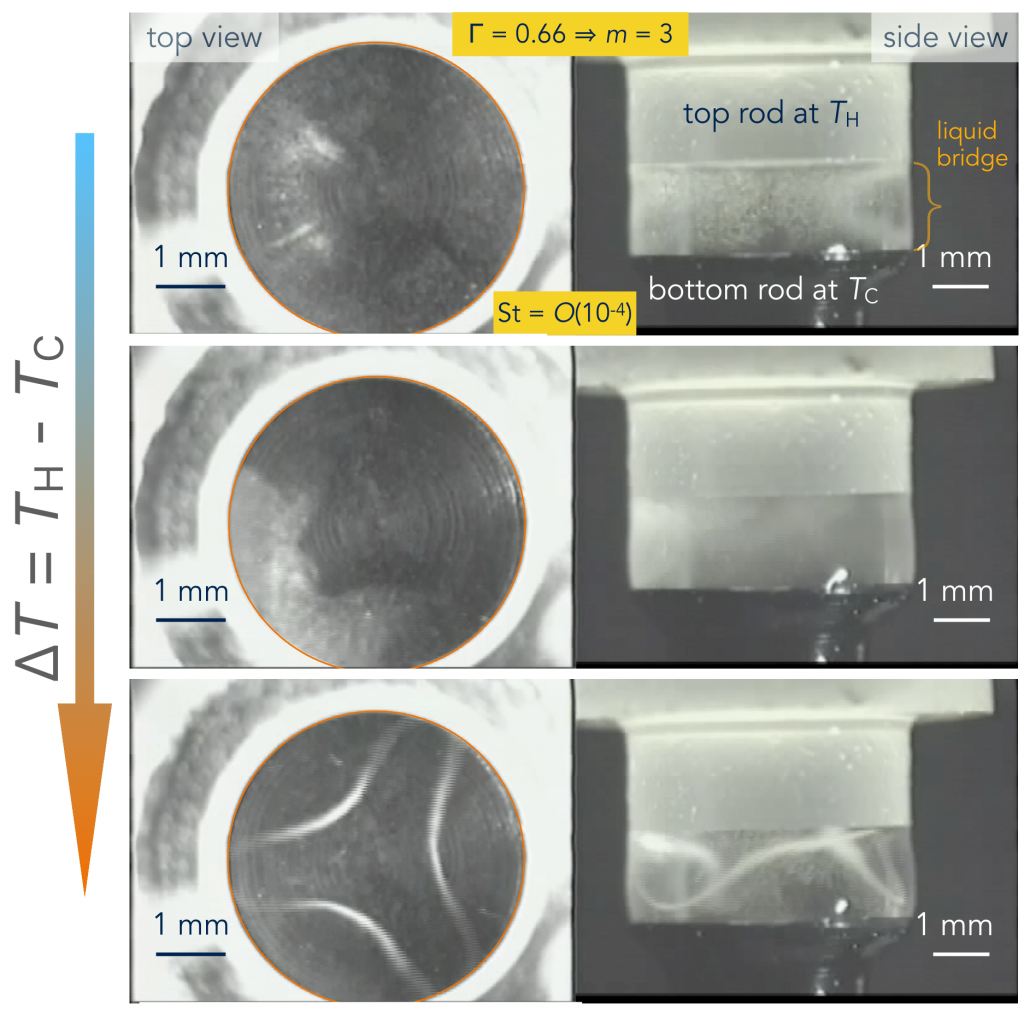

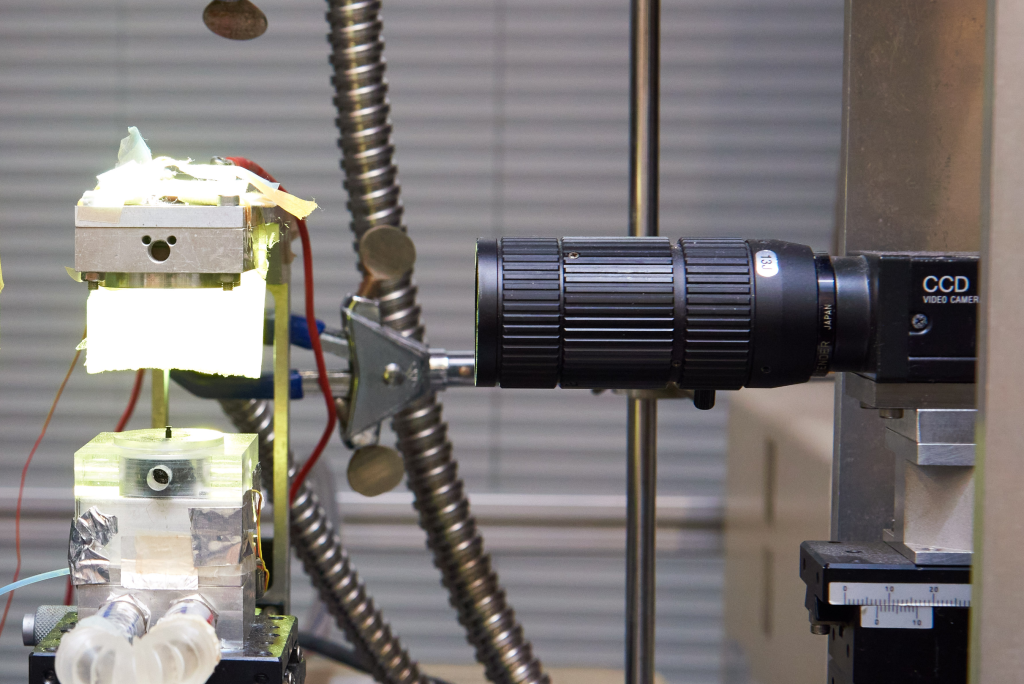

さてこのマランゴニ対流に関して、液体を上下からディスクで挟んで作った液柱を用いた興味深い実験があります。この液柱は、側面は表面張力の働きによって形が保たれているのですが(濡れた親指と人差し指を近づけていき、間の液体がくっついて柱状になった状態と同じ)、液柱の上面を温めて下面を冷やすと、上下の温度差によって表面張力による対流、すなわちマランゴニ対流が生じます。その結果、液体は、液柱の側面を上から下へと移動して、上下方向の対流が起きますが、温度差を大きくしていくと、あるところで突然、液体が円周方向にも動き出し、まるで波を打つような流れ(振動流)が生じます。

温度差があるのは上下方向だけなのに、なぜ円周方向にも流れが生じるのか。発生のメカニズムは提唱されていましたが、地上で行った実験と宇宙で行った実験で結果が異なっていました。また、数値シミュレーションでも異なる結果が出ていて、当時は統一的な見解が得られていませんでした。そのメカニズムを解明する研究に、理工学部機械工学科の河村洋教授(当時)ら複数の研究者とともに取り組みました。マランゴニ対流は、半導体の結晶をはじめ、様々な物を作る際に影響を及ぼすため、メカニズムの解明が求められていたからです。宇宙ステーション日本実験モジュール「きぼう」で行った一連の実験により、これまで実験や数値シミュレーションで異なる結果が出ていた原因はわかりましたが、解明されない点も残りました。そうした未知の点の研究に、いま私たちは取り組んでいます。

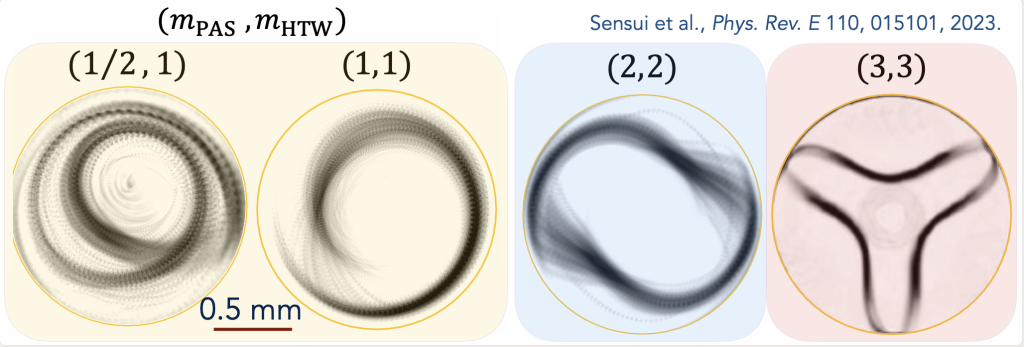

たとえば、上下方向の流れが振動流に遷移したのち、さらに温度差を大きくすると、振動流のパターンが様々に変わります。また、液柱の中に可視化のために付与した小さい粒子が液柱内で閉じた構造(コヒーレント構造)を形成します。しかしそれらのマランゴニ対流のパターンと小さな粒子群が形成する構造がどのような関係にあるのかはわからないままでした。その点について、私の研究室の博士課程の学生さん(当時)を含む大学院生・学部生で構成するチームが研究を続け、最近一つの結論を得るに至りました。

マランゴニ対流は、表面張力が温度や濃度などに依存するあらゆる物質に生じる現象です。メカニズムが詳しくわかれば、様々な応用が考えられます。対流の挙動が予測できれば、液体中に混ざる粒子などの物質の動きを予測したりコントロールしたりできる可能性も出てきます。たとえば、薬剤を混ぜて化学反応を起こしたい時に、より反応しやすいように粒子の分布を変える方法が見出せるかもしれません。あるいは、大きさや形の違う粒子を、温度差を与えることで容易に分離するといったことも可能になるのではと考えています。いずれは、海洋プラスチックなどの汚染物質を海中から選択的に集めたりする技術の開発へも発展させられたらと考えています。

もう一つ、何年にもわたって取り組んでいるのが、濡れが広がる現象についての研究です。これは、身近な例で言えば、机にこぼした水がどう広がっていくかという話ですが、たとえば、化学反応を速く進めたいという場合に、短時間で濡れを広がらせる技術が重要になります。現状ではそういう場合、ポンプや超音波といった機器を使い、莫大なエネルギーを投入して濡れの広がりを促進させていますが、その代わりに、表面張力という自然の力で濡れを広げることはできないか、という考えのもとで研究を進めています。

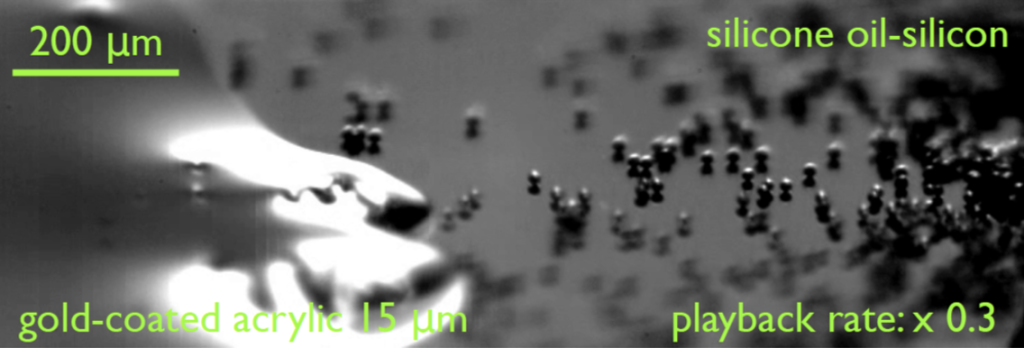

この研究は、面白いことに、偶然の失敗がきっかけとなって大きく展開しました。ある時、この研究に取り組んでいた学生さんが、本来、基板の上に粒子を1つ置いて液体を垂らす実験をするところを、誤って多数の粒子をドバっと基板の上に落としてしまったんです。その結果、液体が基板上を加速しながら濡れ広がっていく様子が観察でき、なるほど、小さな構造物(=粒子)を多数置くと、表面張力の力によって濡れ広がりが加速するということに気づくことができたんです。

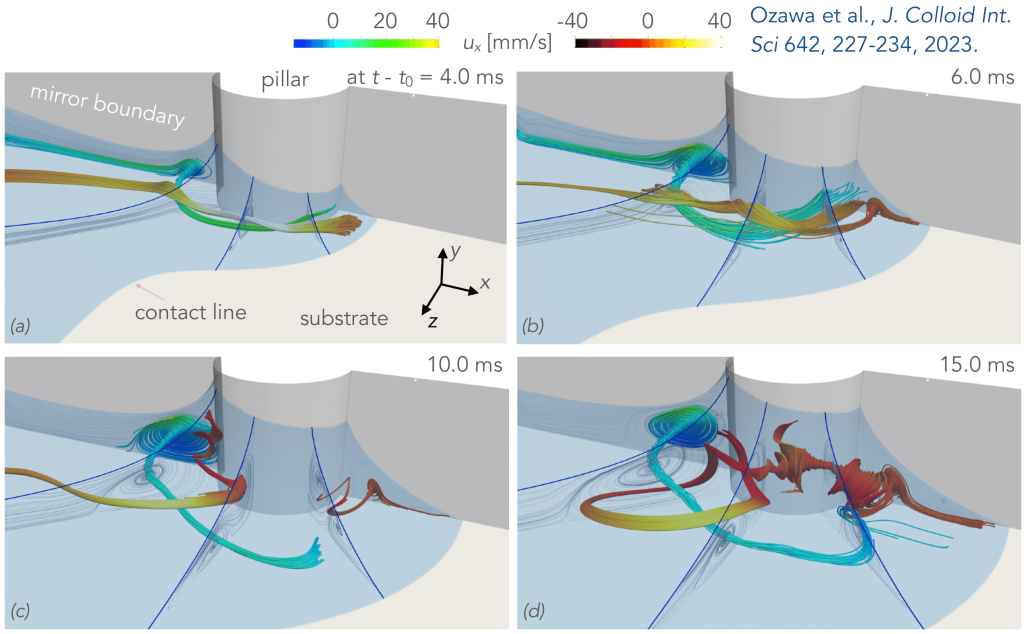

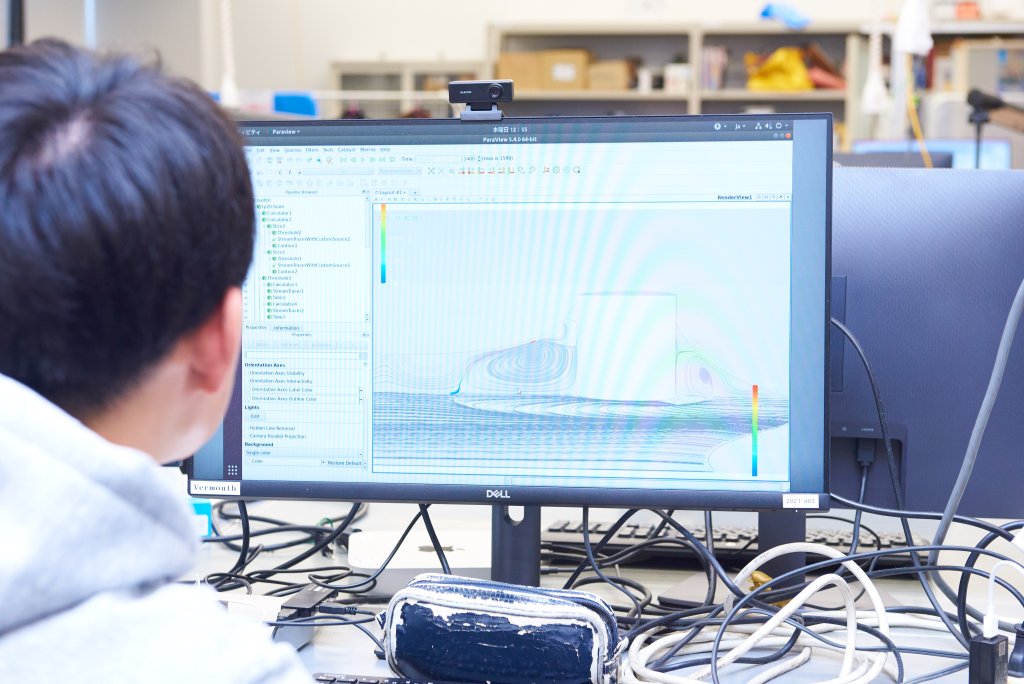

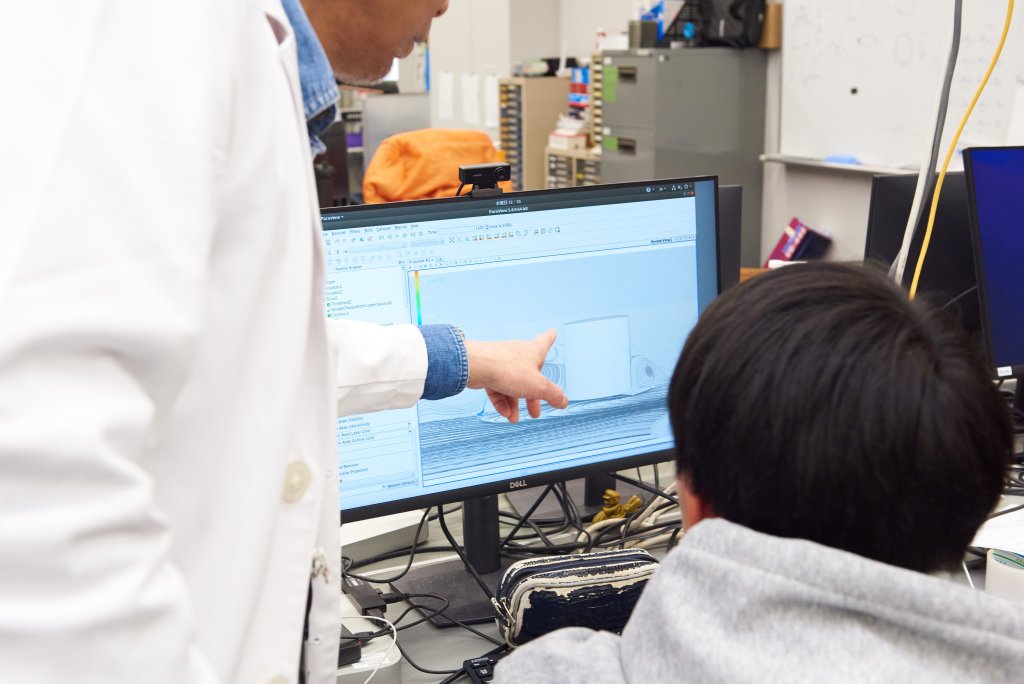

その力学的なメカニズムを解き明かすべく数値解析を行うと、粒子と液体の間に生じる「メニスカス」という現象(コップに入った水の表面の、コップに触れている部分が反り上がる現象)が関係していることがわかりました。加えて、粒子の周りにとても複雑な流れ場が生じていることも見えてきました。馬蹄渦と呼ばれる、馬の蹄の形をした渦が、粒子の周りにできていたのですが、このような渦は、こういった小さな領域では、決してできないと言われていたものでした。

とても小さな領域というのは、流体が乱れずに滑らかに流れる「層流」という状態で、その中でも特に粘性の影響がとても大きい状態になっています(=流体力学的には「レイノルズ数」が小さい状態)。世界中で行われてきたこれまでの研究では、この馬蹄渦は、慣性力の影響が大きい(=レイノルズ数が大きい)ところにしか現れないとされていたので、最初は専門家も含めて信じてもらえませんでした。covid19禍に海外の研究グループと,ああでもないこうでもないと侃々諤々とオンラインで議論を重ねて、今回のように空間的に小さい物体の周りでも起こり得ることを説明することができました。これはこれまでの教科書を書き換えるような発見でした。実用面で言えば、空間的に小さいスケールの流れ場に馬蹄渦を作ることができれば、複数の微小な物質を混ぜ合わせたり、熱の伝わりをよくしたりするような新しい技術の開発につながる可能性があります。最近私の研究室の学生さんが、実験でも馬蹄渦のような構造を再現することに成功したので、今後の展開が楽しみです。

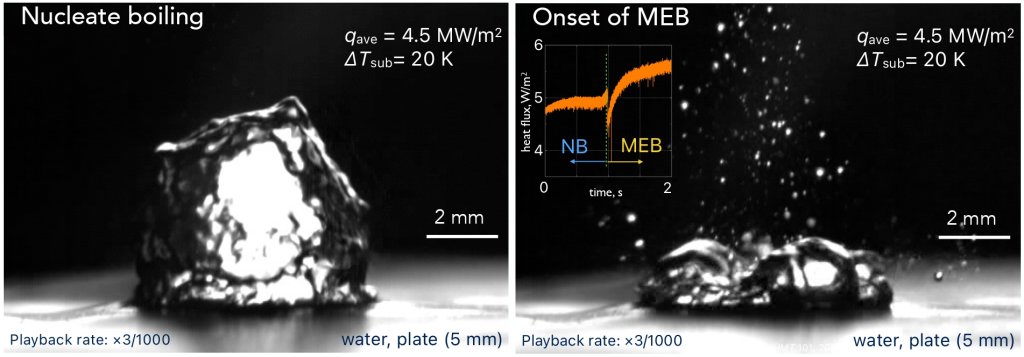

そうなんです。加えてもう一つ、いま学生さんが頑張ってくれている別の研究についても紹介させてください。冒頭で少し触れた「沸騰冷却」(沸騰する際の潜熱を利用して物を冷やす技術)についての研究です。先ほど、沸騰時にやかんの温度が約100度に保たれているのは、底が濡れているからだということをお話しましたが、加熱をどんどん強くするとある段階で、底が濡れている状態を保つのが難しくなります。その時の熱流量を「限界熱流束」と言い、沸騰冷却はこれまで、限界熱流束以下の熱流量で行うことが基本とされてきたのですが、今では、限界熱流束を超えても冷却はできるということがわかっています。ただ、それがどうして可能なのかはまだ不明で、そのメカニズムを解明するための研究を私たちは行っています。

現在、コンピュータの高性能化やデータセンターの役割の広がりなどに伴って、冷却技術がとても重要になっています。そのため競争は激しいですが、沸騰は日本が長年リードしてきた分野なので、自分たちの研究でリードを保てればと思っています。また、この研究が進めば、宇宙空間で効率よく物を冷やす技術の開発にもつながります。そういう側面も私たちは視野に入れて研究に取り組んでいます。

そうですね、現在進行中の例を一つ挙げると、3,4年前から、宇宙での生命維持装置の開発に表面張力が活かせないかということで、JAXAと共同研究を進めています。普段私たちは、酸素を吸って二酸化炭素を吐き、トイレで排泄物を出し、角質はお風呂で洗い流して、と様々なものを排出しながら生きています。地上だと、気体と液体は密度の違いですぐ分離できますが、重力の小さな宇宙ステーションや、月面・火星などの低重力環境では二酸化炭素も排泄物も全部ごっちゃになってしまうので処理するのが大変です。もちろん、遠心分離などの技術を使えば分離することは可能ですが、今後、宇宙滞在が長くなると、いかにエネルギーをかけずに分離できるかが重要になります。そこで先ほど、マランゴニ対流のところでお話しした、液体中の粒子の分離、つまり固液分離、さらには気液分離を、表面張力を利用して行う技術が有用になりうるのです。

私は、“創域”という言葉は、文字通り、「領域を創り出す」という意味に考えています。これまで教科書に載っていなかったような現象を明らかにしていくことで、新しい研究領域を創り出す。そうして未知の領域のベールをはがし、様々な分野の方に使っていただけるようにするのが創域理工学部としてやるべきことの一つだろうと考えています。基礎的な研究をしっかりと積み重ね、将来、いろいろなバックグラウンドを持つさまざまな方に「この研究はこう使ったら面白いんじゃないか」と提案してもらえる土台を作っていきたいと思っています。現状でもすでに、濡れ広がりの研究は、フランスの食品会社が「工場の機器の洗浄に活かせないか」というアイディアのもとフランスの大学との共同研究へと発展しましたし、また、JAXAとの生命維持装置の開発も、私たちの一連の研究に着目していただいた結果、一緒に研究することになりました。基礎的な研究を着実に積み重ねれば、おのずと新しい技術へとつながっていくことを実感しています。

一方、研究室の中においても、私一人では全く考えつかないようなことを、学生さんたちが新たな発想で考えて、どんどん進めてくれています。研究室が、“創域”そのものとも感じます。

自分が関心を持っていること、面白いと思うことを深掘りすることを恐れないようにしてほしいと思います。深掘りすると、言い方は悪くて申し訳ないですが、いわゆる「ドツボ」にはまってわからなくなることもあるのですが、とことん突き詰めなければ見えてこないことがやはりあります。いつも学生さんたちには、与えられたテーマや自分が選んだテーマを、どこまでも突き詰めて、のめり込んでいってくださいと伝えています。中高生であれば、宇宙なら宇宙、海なら海、化学なら化学、対象はなんでもいいので、ぜひ自分にとって面白いことをとことん勉強していってください。無駄になる知識は一切ないので。そういう若い人たちと一緒に新しい領域を創っていけることを、これからも楽しみにしています。