有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

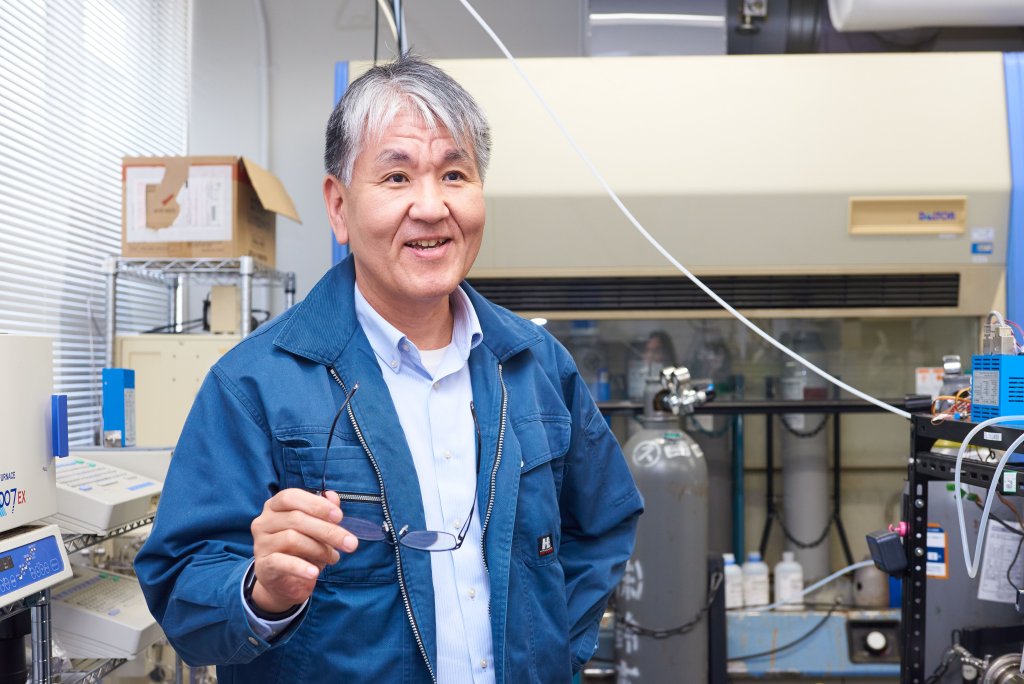

バイオマスをガス化し水素を生成・貯蔵・利用する研究を20年以上続けてきた堂脇清志教授。下水汚泥を原料にしたこの取り組みは、多分野の連携により社会実装が現実に近づいています。

バイオマスをガス化して水素を作り、燃料として利用する――。堂脇清志教授は、これまで20年以上にもわたってその研究を続けてきました。実現のためには、まず、下水汚泥(バイオマス)を熱分解によってガス化し、そのガスから不純物を除去して水素を得る、そして、水素を安全に貯蔵するために水素吸蔵合金でタンクを作り……、といった複数の工程を確立させ、さらに、社会実装する道筋を構築しなければなりません。堂脇教授を筆頭に様々な分野の専門家が力を合わせて進めてきたこの研究は、まさに創域理工学部のコンセプトを体現したものです。その社会実装が、いよいよ近づいてきています。いったいどのような研究なのか。バイオマス研究から発展したもう一つの画期的な農業研究も含めて、堂脇教授に聞きました。

堂脇 清志(どうわき きよし) 早稲田大学理工学部資源工学科卒業、東京大学大学院工学系研究科地球システム工学専攻博士課程修了。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構職員、地球環境産業技術研究機構主任研究員、米国ハワイ大学客員研究員などを経て、2012年より本学理工学部経営工学科教授。2023年に学部改称によって現職へ(2026年より創域理工学部電気電子情報工学科に異動予定)。2024年10月より、創域理工学部 学部長。

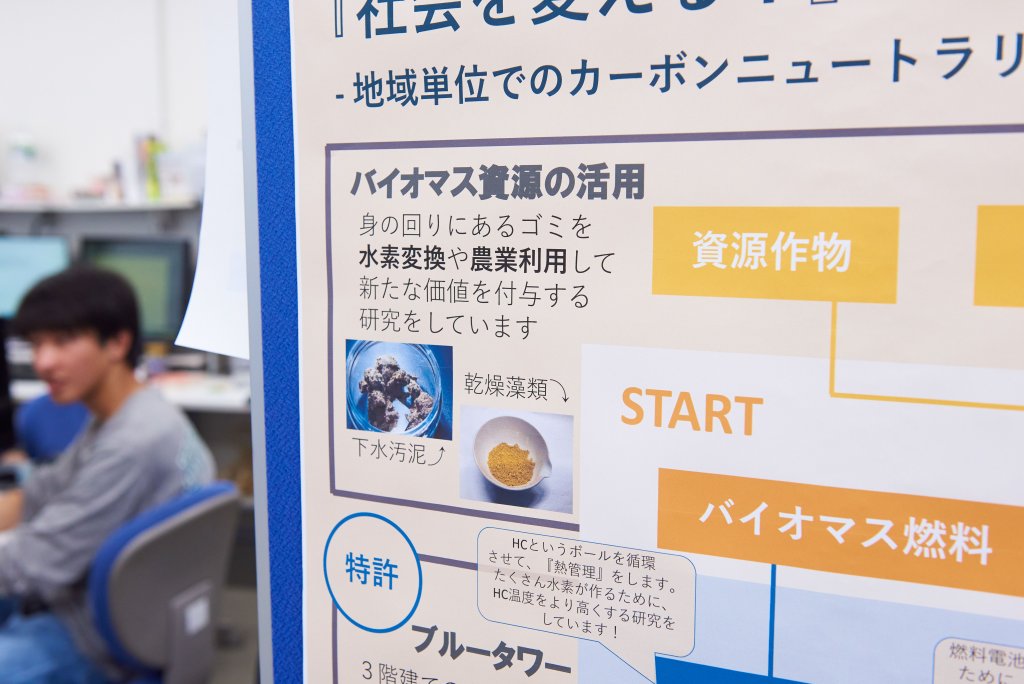

私は、バイオマスをガス化して水素を作り、燃料として利用するための研究を行っています。研究に着手したのは20年以上前のことで、当時は誰もそんなことをやっていなく、最初は本当に手探りでした。が、ようやく最近、社会実装の方法が具体化する段階にまでたどり着くことができました。ちなみに「バイオマス」とは、再生可能な生物由来の資源のことで、私たちは、バイオマスとして下水汚泥を利用しています。つまり、下水管を流れる人糞などの汚泥です。その汚泥から水素を取り出し、燃料として利用できるようにして、社会実装するための仕組みまでを作ることを目指しています。社会実装の方法としては、いまはまず、水素を燃料とする電動自転車を開発して、シェアサイクルとして実用化しようと考えています。

そうですね、この研究は、かなりいろいろな分野を組み合わせることで成り立っています。全体の工程は、概ね次のようになります。

1. 下水汚泥を熱分解してガス化する

2. 得られたガスから不純物を取り除いて水素を取り出す

3. 水素を安全に貯蔵できる「水素貯蔵合金」によるタンクを開発する

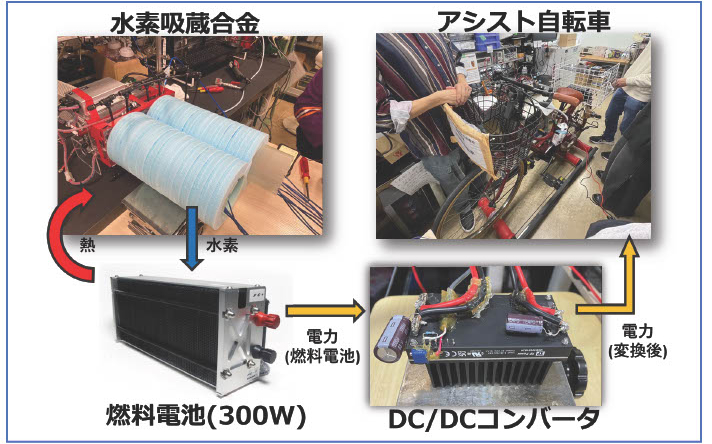

4. そのタンクを搭載した燃料電池アシスト自転車を開発する

この各工程がさらにいくつかの研究に分かれるというイメージです。それぞれ化学、機械、電気など、分野が大きく異なるので、各分野の専門の先生に入ってもらって、一緒にここまで進めてきました。特に創域理工学部の先生が複数参加してくださっていて、まさに本学部らしい、分野横断型の研究になっています。私はその全体を統括する立場として研究に携わってきました。

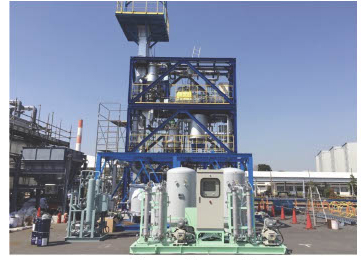

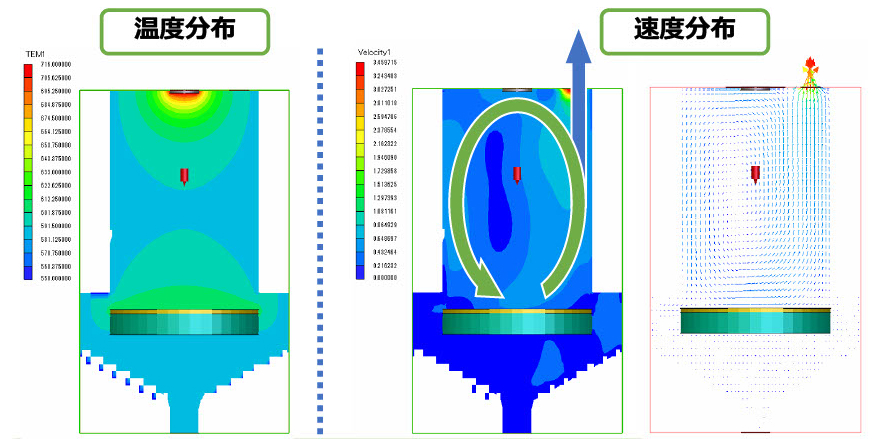

まずは1の工程ですが、ここではまさに上記の言葉通り、下水汚泥を熱で分解してガスにします。その際、私たちは、汚泥を直接加熱するのではなく、多数の小さなボール(アルミナの球体)を熱し、そのボールの熱で間接的に下水汚泥を熱してガス化する「間接ガス化」という方法を採っています。熱効率の面で課題があるものの、配管を詰まらせる要因となるタールの生成を抑制する、といった理由のためです。このガス化のプロセスを効率よく行う方法を確立することが本研究の肝でもあり、そのために実験を重ね、また、熱分解炉の中で起きる変化を数値シミュレーションで解析し、その解析結果に基づいてプロセスの設計を見直したり、ということを続けてきました。

そのようにして得られたガスは、水素(H₂)と一酸化炭素(CO)に加えて様々な物質が混ざった合成ガスです。そこで次に、その合成ガスから不純物を取り除いて水素を取り出すのが2の工程になります。この時、COは、水と反応させることで水素と二酸化炭素にできるのですが、他の不純物は別の方法で取り除かなければなりません。そのためにこの工程でも様々な研究が必要になりました。

特に、燃料電池の効率に大きく影響する硫化水素(H₂S)の除去は重要で、ここでは、従来よりも良い除去方法がないかを探りました。というのは、H₂S吸着材を使用する従来からの方法は、金属酸化物を使うために環境負荷が高いのです。どうするべきかを考えているとき、横断型コースにご参加頂いた企業様より、ある地域に、使い道がなく行き場のない鉱山廃棄物があるのを知り、それを活用する方法はないかと考えました。そして研究を進めた結果、鉱山廃棄物をH₂S吸着材として利用し、かつ独自の工夫を加えることで、製品としての水素を得る方法を確立することができました。廃棄物を有効利用するので、「サーキュラーエコノミー」(=廃棄物をなくし、資源を循環させる経済システム)の実現に貢献できることになります。この技術はいま、特許の申請を行っているところです。

その通りです。そして次が3。取り出した水素から燃料電池を作るために、水素を貯蔵する方法を確立する工程です。水素は爆発の危険があるので安全性の確保が重要で、自転車に利用する場合に、高圧のタンクに貯蔵するわけにはいきません。そこで、低圧下でも貯蔵が可能な水素貯蔵金属を利用してタンクを作ることにしました。これはすなわち、水素(H₂)を金属と反応させてHにし、Hの状態で金属の中に貯蔵するという方法です。すると爆発の危険はなく、利用時に化学反応でH₂に戻すことで安全に水素を利用できます。

そして、3で得られた水素貯蔵金属のタンクを積載して走る燃料電池アシスト自転車の開発も、いま進めています。それが4ですね。この際にも検討すべきことがいろいろとあり、その一つが熱の問題です。水素貯蔵金属から水素を取り出す際の反応は吸熱反応のため、外から熱を加える必要があります。その熱として、燃料電池の排熱を利用できるようにする仕組みを考えるなどしています。

さらに、水素吸蔵合金のタンクを自転車に載せる際の積載許容重量(8キロ以内)なども検討して自転車の仕様を決め、それをシェアサイクルとして使用する場合の効率なども検討しました。すると、現状使われているリチウムイオン・バッテリーの電動自転車に比べて、一回の走行距離は約2倍(100キロ→200キロ)、耐用年数は約7.3倍(1.38年→10年)になりうる、という試算が得られました。この試算に近づけるために研究を進めておりますが、便利で環境負荷も低いシェアサイクルの自転車を作る道筋が、ようやく見えてきたのです。

全工程に自分が関わるというのは、私にとってはとても重要なことなんです。というのは、たとえ何かいい研究成果を出せたとしても、その成果をどう生かすかを自分で考えず、「誰かこの成果を使ってください」という発想では、決して新たな価値を生み出すことはできないと私は考えているからです。研究する本人に「こういうことを実現したい」という明確な目標があって、そのためにはこの研究とこの研究が必要だからやっていこう、という意志がなければ、社会実装は実現できないと思います。これまで様々な研究が実際、基礎研究としての成果は出たけど、誰にも利用されることなく消えていきました。そういう事例を複数見てきて、「それではだめだ」と思う気持ちが、研究者としての私自身の核の部分にあるのです。もちろん、この20年で技術も社会も大きく変化しているので、当初からの目的をそのまま維持しているわけではなく、状況に応じて変化してきました。ただ、社会実装までを自分でやるという全体のマップは研究当初からのもので、それは私にとって最も大切な部分の一つと言えるかもしれません。

そうですね。自転車になるかはそのときの条件にもよりますが、この移動体向けの燃料電池システムは、あと2年+αくらいでできたらいいなと考えています。というのも、じつは、水素吸蔵合金を利用したタンク(=水素吸蔵合金カートリッジ)を作るという部分について、その研究を中心的に進めてきた現在博士課程の学生が、近々その技術で起業しようと考えています。その立ち上げの後、できるだけ早くシェアサイクルの実現にまでもっていきたいと思っています。そしてそののちに、例えばドローンや配送用のロボットなど、他のいろいろな用途にも活用の道筋を広げていけたらと考えています。

ちなみに私たちが水素の技術の活用先として考えているのは、基本的には、シェアサイクルのように、地域単位で、比較的小さな規模で繰り返し利用されるようなものです。というのは、下水汚泥はそれほど大量には集められないのに加え、やはり、地域の資源をその地域で使う、いわばエネルギーの地産地消を実現させることに価値があると考えているからです。環境負荷を考えてもその方が望ましく、エネルギーがそのような使われ方をする流れを作る一助になればとも思っています。

バイオマス由来の炭を「バイオ炭」と言いますが、それを使って土壌を改良し、美味しい農作物を育てようという研究を行っています。

先ほど、バイオマスを熱分解してガス化するというお話をしましたが、バイオマスを加熱すると、炭素多く含む固体残渣が残ります。これは「チャー」と呼ばれますが、チャーを、農業などに利用できるように処理したものをバイオ炭と言います。つまり、水素を得る研究を行う中で、その際に生じるチャーを有効利用できないかと考えるうちに、この研究へとつながっていきました。

バイオ炭が土壌改良に有効であることはわかっていたので、それを農業に利用しようということになったのですが、一方、バイオ炭で改良した土壌で野菜を育てると、野菜の糖度が上がることも知られていました。とすれば、その時野菜はどこからかCを吸収していることになりますが(糖はCとHとOからなる化合物であるため)、そのCがどこに由来するのかははっきりしていませんでした。ところが、私の研究室の学生が、この時に野菜が吸収しているCが、近隣の農業生産法人の「えかオーガニック農場」(千葉県流山市)のご協力のもと実証研究を通じ、空気中の二酸化炭素に由来するものであることを明らかにしました。

つまり、バイオ炭を使って土壌改良することによって、野菜の甘さを増すと同時に、空気中の二酸化炭素を野菜の中に取り込んで固定できることがわかったのです。野菜の糖度が上がると付加価値がついて高く売れるし、かつ空気中の二酸化炭素を固定できればその分をカーボンクレジットとして売ることができます。つまり、地球の環境に貢献できると同時にビジネスにもなる。ということで、ビジネスにしようと、いまこの研究は、修士課程の学生が起業を目指してがんばっています。実際にいま、この方法を確かめるために、ほうれん草の栽培を行っています。今後、この知見を得るために、野菜だけでなく果実についてもチャレンジしていきたいと思っています。

こちらは、先のシェアサイクルよりも、制度的にもやりやすく、また、すでに業務提携に興味を持ってくださる企業もあるので、比較的早く事業化が実現するのではないかと思っています。この研究も学生がとても頑張ってくれているので、いい形に発展していってほしいなと私も今後を楽しみにしています。

創域理工学部となって2年以上が経ちましたが、10年ほど前から思い描いていた方針がようやく現実になりつつあるのが感じられるようになりました。来年度、2026年4月には創域情報学部(※)が誕生します。AIの発展もあって情報科学の存在感が急速に高まる中、創域理工学部と創域情報学部が両輪となって研究活動を進められるのはとても大きいと感じます。すなわち、フィジカルなモノづくりと情報が融合することで、この野田キャンパスはまさに、“創域キャンパス”になるものと思います。そうして、より強力に“創域”を進めていく私たちの研究・教育活動に、これからも期待してもらえたら嬉しいですし、ぜひ、このような“創域”の体験したいという若い人たちが来てくれば嬉しいですね。

(※) 設置計画は予定であり、内容は変更になる場合があります。