有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

都市計画を専門とする伊藤香織教授は、都市に関する多様な研究と実践を行っています。空間情報の分析をはじめ、「シビックプライド」や公共空間の活用を促す「ピクニック」など、都市の魅力を高める研究をしています。

都市を計画・設計していく上で一番大切なことは、そこに暮らす生活者が楽しく幸せな人生を送れる都市づくりを目指すことなのではないか――。都市計画を専門とする伊藤香織教授は、そのような考えを起点とし、都市に関わる多様な研究・実践を進めてきました。都市の様々な空間情報を分析することから始まり、「シビックプライド」(都市に対する市民の誇り)についての研究、公共空間のより広い活用を促すための「ピクニック」を通じた実践的活動……。ご自身の研究や実践について、その背景や取り組みへの思いを含めて、伊藤教授に聞きました。

伊藤 香織(いとう かおり) 東京大学工学部建築学科卒業、同大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。博士(工学)。一級建築士。日本学術振興会 特別研究員、東京大学空間情報科学研究センター 助手、東京理科大学講師、同准教授を経て、同教授。2023年に学部改称より現職へ。また、2002年より「東京ピクニッククラブ」を共同主宰。

専門分野を一言で言えば、「都市計画」になりますが、そこを起点にあちこち手を伸ばしつつ研究を行ってきました。具体的には、大きく3つにわけることができるように思います。

1つ目は、都市の空間情報の分析です。都市で起きている事象や都市空間に関するデータを集め、それを定量的に分析し、現象をモデル化したりするという研究です。学生時代から現在に至るまで、いろいろな対象についてこのような研究を行ってきました。一例として博士論文の延長でやっていた研究を挙げると、都市の商業・業務テナントに関する分析があります。テナントがどのように入れ替わっていくのかを、テナントの業種や入居・退去時期などのデータをもとに分析して、持続する確率をモデル化しました。常にざわざわと変わり続ける都市の新陳代謝のようなものをモデル化したかったのです。

2つ目は、「シビックプライド」に関する研究です。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、シビックプライドとは、「都市に対する市民の誇り」という意味の言葉です。単に自分の町を自慢したいというだけでなく、自分が関わることで町をよりよくしていこうといった、当事者意識を含んだ自負心のことで、どのようにシビックプライドを醸成していくのか、その実践などに関する研究を行っています。

3つ目が、公共空間のあり方やその利活用に関する研究です。たとえば、一般に公園は、市民の税金などによって作られ維持されており、みなが使う権利を持つ場所ですが、実際にはあまり使われていないなど、人々の生活から遠い場所になってしまっていることも少なくありません。そういう公共空間を、いかに利用される場所にするか、そのためには何が必要か、といったことをソフト、ハードの両面から研究、提案するなどしています。また、実践的な活動として、2002年から「東京ピクニッククラブ」という団体を共同主宰しています。ピクニックというと、あまり研究とは関係ないように聞こえるかもしれませんが、じつは、都市の問題とも関連した、歴史的にも興味深い活動で、「東京ピクニッククラブ」では、現代の社交としてのピクニックを提案しています。

そうですね、空間情報の分析は研究の方法、シビックプライドと公共空間は研究の対象です。3つは全く別の研究というわけではないものの、はっきりとつながっているというわけでもありません。私が都市計画について学び研究する中で、自然と興味が向いたテーマを深めているという感じです。ただ根本には、都市がその生活者にとって、人生を幸せに生きる舞台であってほしいという私自身の思いがあり、そういう都市を実現するためには何ができるだろうと探りながら各テーマに行きついたと言えるかと思います。

シビックプライドという概念は、もともとはイギリスで生まれたものです。イギリスでは19世紀に多くの地方都市が急激に成長し、当時、新興勢力となった市民層が、自分たちの手でよい町をつくりたいと考えました。そして市民が自ら、寄付や呼び掛けを行うことで、公共建築や⽂化施設,公園などの新しい空間が作られていきました。つまり、都市が作られていく際に、市民の間にシビックプライドが醸成されたことが、都市づくりにおいて大きな役割を果たしたと考えられ、この概念に注目が集まるようになりました。

私は2000年代に、イギリスをはじめ、ヨーロッパ各国の都市を訪れる機会が比較的多くあり、シビックプライドについてもそこで知りました。都市が持続し成熟していく上で、それが重要であることを感じ、その後、研究会を作って議論したり、本を出版して概念を紹介したりしました(『シビックプライド―都市のコミュニケーションをデザインする』等)。そして、市民がシビックプライドを持つきっかけを調べる中で、デザインに着目し、「シビックプライドを醸成するためのコミュニケーションのデザイン」の調査研究に取り組んできました。いまでは日本でも多くの都市でシビックプライドという言葉が使われるようになってきたように感じています。

そうですね。一つ好例と言えるのは、愛知県岡崎市の「ビスタライン」が挙げられるかと思います。ビスタラインとは、徳川家の祖先である松平家の菩提寺・⼤樹寺と、徳川家康の生地である岡崎城を結ぶ約3キロの直線のことなのですが、⼤樹寺は、その本堂から三門、総門を通して真ん中に岡崎城が見えるように伽藍配置されています(「ビスタ」とは眺望や展望の意)。条例等による規制がない時代から現在に至るまで、ビスタラインを妨げるような建物などは建てられずにきたのですが、それは岡崎の市民がこの眺望を守ることは大事だと認識し、自主的にその認識に沿って町を作ってきたためだと考えられます。市民がシビックプライドを共有しているいい例だと言えます。

現在、科研費の研究として、「都市を“スマートに”する技術はいかにシビックプライドを醸成するか」という課題に取り組んでいます。スマートフォンや各種アプリが登場し、加えて、オープン化されるデータも多くなり、いまや誰もがそれらの技術やデータを活用できる時代になりました。その結果、市民が自主的に地域課題の解決に取り組んだり、デジタル技術を媒介して地域参加したりする事例も広がってきています。つまり、新しい技術がシビックプライドの醸成につながる可能性があると考えています。そういった事例を調査・分析することによって、いわゆるスマート技術のようなものがどのように用いられたときに,シビックプライドがどう醸成されるのかを明らかにしたいと考えて研究を進めています。

先に後者の、公共空間の利活用などに関することをお話しすると、これはじつは研究以上に、先の「東京ピクニッククラブ」をベースとした実践的な活動の方に軸足があると言えるかもしれません。この活動は、ただ自分たちがピクニックを楽しもうということだけではなく、都市の公共空間をクリエイティブに使い倒せる人を増やしていこうという活動でもあります。国内外の様々なプロジェクトに招聘される中で、公共空間の使いこなしに関するメッセージを伝えようとしています。

ピクニックのルーツはフランスにあり、もともとは参加者が持ち寄ることを意味しますが、食だけでなく話題や伎芸なども持ち寄り、交流するものでした。その考え方がイギリスに渡り、19世紀に公園などが整備されると屋外で過ごすピクニックがブームになりました。そのような意味でピクニックは、生活者自身が過ごす場を創出していくことにもつながります。そのため、東京ピクニッククラブは、まちづくりなどで呼んでいただくことも多いです。

都市の空間情報の分析、つまり、位置情報付きのデータを集め、ものやことの分布や挙動を定量的に分析するような研究は、研究者になりたてのころから行ってきました。時に地理学に近かったり、社会学に近かったり、情報分析に近かったりしながら、先に挙げたテナント交代の研究のようなことを、いろんな対象について取り組んできました。

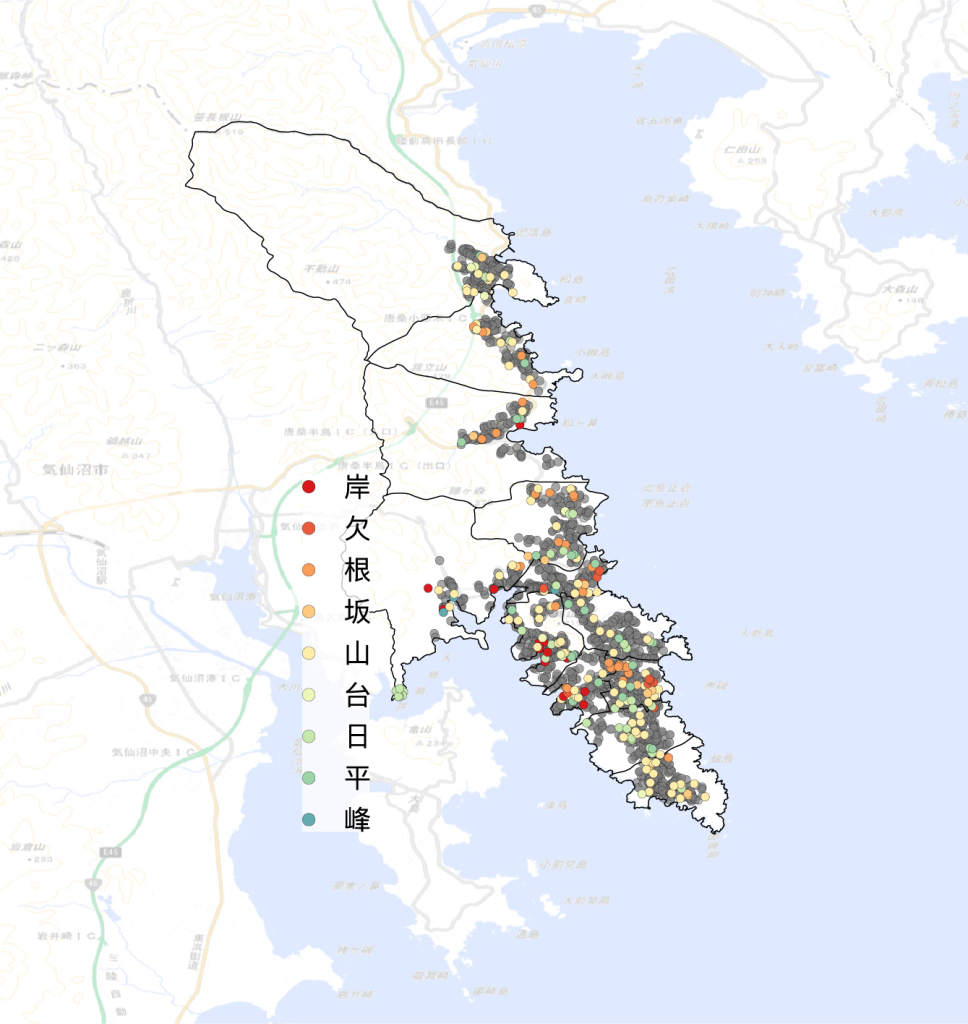

その例をもう一つ、近年の研究の中から挙げると、「屋号」を元にその地域の性質を分析した研究があります。屋号とは家の通称のことで、日本各地の地域社会で用いられてきました。同じ名字の多い集落でも、屋号で呼び合うことで世帯の識別をしていました。本研究では、現在も日常的に屋号が使われている宮城県の唐桑半島を対象として、屋号を構成する漢字の空間分布を分析することで、屋号がその地域の自然環境や社会構造を反映していることを明らかにしました。屋号の分布からその共同体の作られ方が推測できたり、また、人々がどのようにこの土地の環境を認識してきたを定量的に確認することができました。

人間は、集まって住むことで生き延び、文化や文明を発展させてきたという歴史があります。つまり人間にとって、集まって暮らすことは生きるための戦略であり、都市は、人間が集まり交流しながら豊かに暮らそうとしてきた歴史の積み重ねの産物と言えます。だからこそ私は、都市は人間にとって、幸せに生きるための舞台であってほしいと思いますし、都市計画とはつまるところ、集まって住むことで人間が幸せになれるような仕組みを考える学問だと言えるかと思います。私の研究や活動もまた、人間が都市でより幸せに暮らせるようになることに貢献するものであればと願っています。

私は、“創域”ということを普段それほど強く意識しているわけではないのですが、それでも、創域理工学部に変わってから私自身も、新たな取り組みを始めることになりました。建築学科には、建築学の各分野がそれぞれ特色ある実習を行い生きた知識や技術を修得させることをを目指す「スタジオ制」という教育プログラムがあります。このプログラムで今年、私ともう一人の教員とで、ドローン撮影画像から3次元モデルを作成する技術を建築設計でどう活用できるかを試す、という内容の新しいスタジオを開講しました。それにあたってこのスタジオに、画像技術に詳しい情報計算科学科及び電気電子情報工学科の先生方にご協力いただくことになりました。スタジオを他学科の教員と一緒に行うという試みはこれまでになかったのですが、「創域の芽プロジェクト」という枠組みを利用すれば創域理工学部から支援を受けられるということで、その制度を活用してみることにしたのです。

これまで自分たちでも、ドローンを飛ばして撮影するというぐらいは行っていたのですが、より深い探求を進めるために他学科の専門の先生の力を借りられないかと考えるようになったのがきっかけでした。相談すると、情報計算科学科及び電気電子情報工学科の先生方も、技術を実践する場を求めていたとおっしゃってくださったので、「創域の芽」の制度を活用して一緒にやろうということで実現しました。

そうですね。理工学部時代から、他学科の教員と一緒に何かをやることはもちろん可能でしたが、目的なりがはっきりしていないと、なかなか動き出すまでには至らないというのが実際のところだったかと思います。しかし創域理工学部になって、「創域の芽」のように、分野横断的なことを後押ししてくれる制度があり、また学科の異なる教員同士が知り合う機会も増えたので、学科を超えて何か一緒にやる、ということのハードルがとても低くなったように感じます。自分自身についても、このような制度があることによって意識も変わった気がします。

私にとって楽しいということはとても大切で、研究も、まさに楽しいからこそ続けることができていると感じます。楽しいことは、研究を続ける上での一番のモチベーションでもあります。そうした中でいま、建築という分野に関して感じている面白さの一つは、建築はかなり成熟した分野でありながら、先の情報計算科学科や電気電子情報工学科とのコラボのように、新しいものを取り込みながら次なる成熟を目指している分野であるということです。

若い世代の皆さんには、是非幅広い知的好奇心を大切にしてほしいと思います。建築や都市計画に興味がある人は、実際に街に出て、自分自身でいろんな経験をしてみてください。そういう経験を起点にして、その本質に迫ろうとする研究はきっと楽しいと思います。