有機半導体のメカニズムをより深く理解するために―先端化学科 中山泰生准教授に聞く―

電気を通す性質をもつ「有機半導体」は、柔らかく加工しやすいという特長から、有機ELや太陽電池などへの応用が進んでいます。中山泰生准教授は、有機物の「バンド幅」に着目し、電子がどのように移動するのかを測定することで、有機半導体が電気を通す仕組みの解明に取り組んでいます。

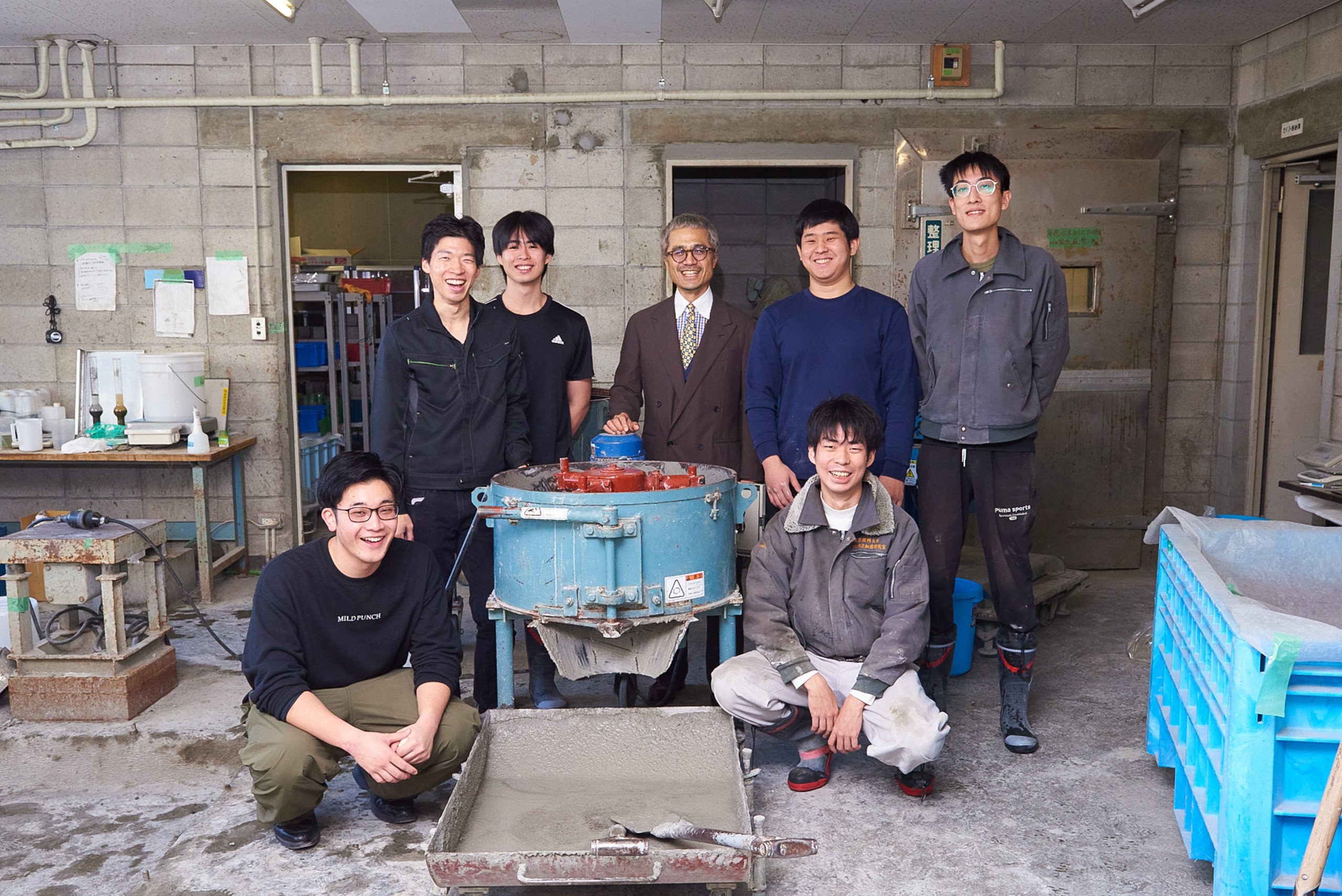

コンクリートは現代生活に欠かせない身近な材料ですが、その内部の仕組みはまだ多くが解明されていません。加藤教授はその未知の部分を研究する楽しさに惹かれ、コンクリートの改良やCO2削減につながる研究を進めています。

ビル、橋、トンネルなどをはじめ、私たちの身の回りには、コンクリートでできているものが溢れています。コンクリートなしでは、現代の生活は成り立たないと言えるでしょう。それだけ誰にとっても身近な材料である一方で、コンクリートの内部でどのようなことが起きているのかはわからないことばかりであると、加藤教授は言います。それだからこそ、コンクリートについて考えることはとても楽しく、やめられない。そしてそのような未知の部分を少しでも解き明かしたいと、加藤教授は様々な研究を続けてきました。また、コンクリートを改良することはCO2の削減にもつながるため、その観点からもいま、研究が進んでいます。コンクリートとはどのような材料で、どんな魅力に満ちているのか。創域への思いとともに、加藤教授に聞きました。

加藤 佳孝(かとう よしたか) 1994年 東京大学工学部土木工学科卒業、1995年 同大学院工学系研究科社会基盤工学専攻修士課程中退。博士(工学)論文。建設省土木研究所 研究員、東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター 准教授などを経て、2011年に東京理科大学理工学部土木工学科 准教授。2016年より同教授。2023年に学部改称によって現職へ。2024年10月、創域理工学部副学部長に就任。

私の所属する社会基盤工学科は、橋や道路、ダムといった、まさに社会の基盤をなす構造物に関わる各種研究を行っている学科です。学問分野としては土木工学にあたります。その中で私は、それらの構造物の主要な材料であるコンクリートを専門として研究を行っています。コンクリート構造物が劣化するメカニズムの解明や、コンクリート構造物の診断・補修技術の開発など、これまで様々なテーマに取り組んできましたが、最近特に注力しているのは、カーボンニュートラルの実現に向けたコンクリートの研究です。

コンクリートがなぜカーボンニュートラルに関係あるのかと思われる方もいるかもしれませんが、コンクリートの製造にあたり大量のCO2が排出されます。コンクリートは、ざっくり言えば、セメント、水、骨材(砂や砂利など)が混ぜ合わさったもので、セメントは、石灰石といくつかの材料を高温で焼成して製造するため、製造過程で必ずCO2が発生するのです。そのCO2の排出を抑制・削減するために、近年、セメントを代替する材料の研究開発が世界的に進められています。そうした背景のもと、私は、セメントを代替する様々な新しい材料を、コンクリートとしていち早く社会実装できるようにするための研究を行っています。

概ねそういうことになります。セメント、水や骨材の各材料の構成割合を「配合」と言いますが、はっきりとした理論的な裏付けはないままに、経験的に良いとされる配合が採用されてきました。しかし今後、セメントを代替する新しい材料がいろいろと登場してくる状況では、最適な配合を、経験的にではなく、理論に基づいて見出せるようになることが重要だと私は考えています。とりわけ骨材については、産地ごとに特徴があり、例えば構造物を造る場所が北海道なのか東京なのか福岡なのかで利用する骨材も違ってきます。それゆえ、どの土地の骨材を使っても品質の良いコンクリ―トを得るにはやはり、使用材料がコンクリートの品質に与える影響を十分に理解して、論理的に最適な配合を決定できるようになることが必要です。そのような目的でいま学生たちと研究を進めています。

いろんな視点で検討が必要ですが、例えば、コンクリ―トの品質の良し悪しには、材料(セメント、水、骨材)とともに、空気の量も関係してきます。コンクリートは、空気が適切に混ざり込むことによって、施工に適したフレッシュコンクリート(固まる前の柔らかい状態)の品質を確保することができます。では、どうすれば空気を適切に混入させられるかと言えば、化学混和剤という薬剤を用います。この薬剤を添加する量によって、混ざり込む空気の量を調整できるのです。ただし、どれだけ化学混和剤を添加したらどれだけの空気が入るのかという点もまた、経験的にしかわかっていません。つまり、新しい材料が開発されれば、その材料を用いて試行錯誤する必要があるのです。そこで私たちは、まずはその詳細な物理化学的メカニズムを解き明かすために様々な実験を進めています。

そうですね。コンクリートのように長い間使われてきた材料でも、細部まで見ていくとわかっていないことは多くあります。そういう部分を探っていくことによって初めてわかることが常にあると思いますし、また、そこまで掘り下げて何が起こっているのかを理解したい、というのが私自身の研究のモチベーションにもなっています。

これまで話してきたのは新しいコンクリート構造物を造るという方向性の研究でしたが、その一方で、すでにあるコンクリート構造物のメンテナンスを考えるということも重要です。そのような研究の一つとして長年取り組んできたのが、コンクリート構造物の劣化機構を予測する技術の研究です。コンクリート構造物にとって致命的な劣化というのは、コンクリートそのものではなく、内部の鉄筋の腐食です。つまりこれは、鉄筋の腐食がどう進むのかを解明するという研究になります。とくに私は、海沿いにある構造物が海からの塩分によって腐食する現象に着目した研究を長く行ってきました。塩分がどれだけ鉄筋の表面に浸透すると、腐食速度がどうなるか、といったことです。ただ、このような研究を20数年ほどやった結果、私は、実際の構造物において腐食がどう進むのかを正確に予測するのはほとんど不可能だと思うようになりました。というのも、たとえ実験室で予測ができるようになったとしても、現実に建っている構造物については、部位によってコンクリートの品質のばらつきもあれば、環境条件の違いもあるわけです。そのような現実の構造物について腐食の予測をするということはとてもできるものではありません。

そのように思い至ったこともあり、予測はひとまず脇に置き、実際に鉄筋が腐食しているかどうかを直接知る方法について考えるようになりました。そしてそのための装置として開発したのが、「Dr.CORR(ドクター・コロ)」という製品です。これは当時、私の研究室の博士課程の学生で、今年度から本学科に講師として赴任された橋本永手先生の研究を軸として、飛島建設との共同研究として開発が進められました。2023年7月から販売が開始されています。完全に非破壊で鉄筋の腐食速度が測れるのが特徴ですが、そのような特徴を持ち、かつ測定原理が公開されている測定器としては世界唯一のものではないかと思います。

そうですね、私は確かに、根本を理解したいという気持ちが強くあると思います。特にいまは、お話ししたように、コンクリートのメカニズムをミクロなところまで深く掘り下げて探るということに取り組んでいます。その意味で、現状では少し、創域ということからは離れている気がします。ただ、それはタイミングの問題でもあります。今後、いまの深堀りの研究がひと段落して、それなりの結果が得られてきたら、その時には、創域的なコラボを積極的に進めていきたいと思っています。

一方、研究をベースに異分野の研究者がコラボするということは、いまやどこの大学でもどの研究機関でもやっていることです。それをことさら創域と言うことには少し違和感もあります。では、この創域理工学部の掲げる創域とは何なのかと言えば、私はやはり、この学部が、自然発生的に創域的な発想や取り組みを生じさせるための「仕組み」を持っていることだと思います。つまり、何らかの目的ありきで異分野の研究者が集まるのではなくて、目的はなくとも自然に異分野の人たちが一緒に活動する仕組みが学部に備わっている。そこに大きな意味があると感じます。詳しくは、先日行った新執行部の鼎談で話しましたが学部自体にそのような仕組みがあることによって、研究ありきのコラボからは生まれ得ない全く新しい研究が生まれる可能性があるし、新しい人材も育っていく可能性がある。その点が、創域理工学部の独自性であり、そこは強調しておきたいと思います。

さらに言えば、教員ベースではなく、学生同士の間で自然発生的に創域的な動きが生まれていくことに最大の意味があると私は考えています。その点はいまはまだ途上ですが、その段階に至って初めて、創域の実効性が出たということになるんだと思います。私たち教員の仕事は、そのような意識を持って、学部の「創域特別講義」や大学院の「創域融合特論」といった場を存分に活かしながら、学生たちに創域するきっかけを作っていくことなのではないかと思っています。

学生に「なぜコンクリートの研究をしてるんですか?」と聞かれることがありますが、そのたびに私は「コンクリートとはお金がかからず楽しめる相手だ」という風に答えています(笑)。先ほども言ったように、コンクリートというのはかなり古典的な材料でありながら、じつはあの中にすごく小さな穴が無数にあって、それが複雑なネットワークを構成しているなど、中身はとても複雑で、いまもわからないことばかりです。そのため、本当に知りたいことを直接測定することはなかなか難しく、それを知るためには、いろいろな仮説を立てて、その仮説を検証する実験系を考えて、失敗して、みたいなことを繰り返さないといけません。その際に、こういう実験系を組んだらどうなるかとか、こうすればうまくいくんじゃないかとか、様々な脳内シミュレーションをするのですが、そういう時が私は本当に楽しいんです。それが「お金がかからず楽しめる」ということであり、そういうシミュレーションがいくらでもできるほど複雑なのがコンクリートという材料です。だから楽しくて仕方がないというか、やめられないんですね。

土木の分野って、研究をしてもノーベル賞を取るなんてことはまず絶対にありません(笑)。そういう意味では、なかなか地味な世界だと言えるかもしれませんが、一方で、すごく社会と密接だということがこの分野の魅力だと思っています。自分が研究開発したものが社会に実装されて、みなさんの生活が便利になる。そういうことはたくさんあり、そこにはとても大きな喜びがあるし、やりがいがあります。また、研究という仕事全般について言えば、コンクリートのような、外から見ればもうわからないことなんてないんじゃないかと思うような対象でも、わからないことは無数にあるものです。それはきっとどの分野でも同じで、まだ誰も手をつけていない研究テーマというのは本当にいくらでもある。そういう、まだ誰も見つけていないところを突き詰めていくことに楽しさを見出せる人は研究者に向いていると思います。そしてそれが仕事になるというのはとても幸せなことだということは伝えたいですね。