“奇跡”を持続するための仕組みを―情報計算科学科・滝本宗宏教授に聞く―

近年急激に広まっている深層学習型とは異なる論理型AIの領域の研究を進めAIの課題解決を目指している滝本教授。また、副学部長として「創域」に対する熱い思いを語ってくださいました。

近年急激に広まっている深層学習型とは異なる論理型AIの領域の研究を進めAIの課題解決を目指している滝本教授。また、副学部長として「創域」に対する熱い思いを語ってくださいました。

学生時代から河川の流れをより正確に求めるための計算手法の研究にたずさわってきた柏田助教。ご自身の研究について、そして、創域についていま思うことについて、柏田助教に聞きました。

数理科学科4年生が他学科の研究室での研究を体験する教育プログラム「ダブルラボ」。このプログラムの運営に関わる数理科学科 牛島教授と機械航空宇宙工学科 竹村教授の対談から、「ダブルラボ」の魅力に迫ります。

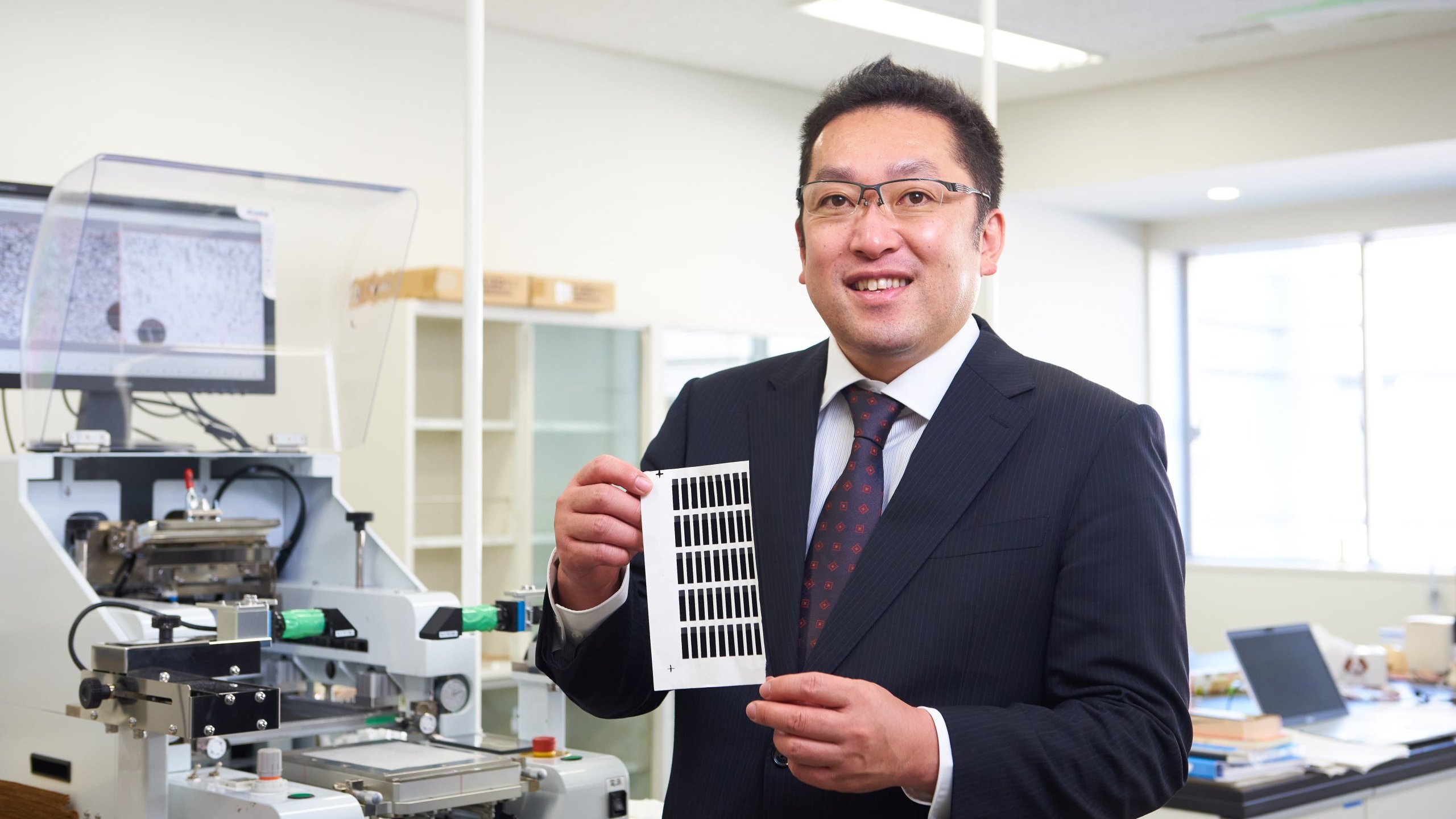

長年、電気自動車や蓄電デバイスといった次世代を担う電池の材料開発を行ってきた井手本教授。研究者としてだけではなく、副学長として新しく変化した「創域」への熱い思いをお聞きしました。

佐伯教授は、私たちの生活において欠かせない道路、橋梁、トンネルなどの構造物の安全性をモニタリングするための技術を開発しています。具体的にどのような研究をされているのか、「創域」への思いも含めてお話を聞きました。

建物はどうすれば長持ちするか。 中性子線を利用した研究、ドローンによる新しい点検・調査方法の開発、建物外装の3Dプリンティング技術の応用など…様々な成果を生み出している兼松教授にお話を聞きました。

汗や尿をエネルギー源として発電する「バイオ燃料電池」の技術が、近年広がってきました。 四反田功准教授に、この技術が持つ可能性、さらに、創域が生み出す未来について聞きました。

理工学部の学びの仕組み・分野融合的な「横断型コース」で、全7つのコースをとりまとめる推進委員長を務める永田肇教授。横断型コースでの学びや「創域」への思いを聞きました。