【[横断型コース]デジタルトランスフォーメーションコースについて語り合う】-経営システム工学科・安井清一准教授 情報計算科学科・松澤智史准教授-

創域理工学部の特長的な学びの仕組みである「横断型コース」。今回は8つあるコースの中でも、最も注目されている分野の一つであるデジタルトランスフォーメーション(以下DX)を扱うDXコースについて取り上げます。

創域理工学部の特長的な学びの仕組みである「横断型コース」。今回は8つあるコースの中でも、最も注目されている分野の一つであるデジタルトランスフォーメーション(以下DX)を扱うDXコースについて取り上げます。

保型形式とは、ひとことで言えば、「保型性」という条件を満たす関数のこと。応用の方法はあまりないということながら、情報通信の技術にもつながりそこには「創域」の可能性が広がっています。数学の研究とは、そしてそこから生まれる創域について青木教授にお聞きしました。

株式会社フジタと共同で研究を進めてきた免震構造や制振構造の技術、木造建築等における防災・減災技術について、そして今後この分野を支えていく人材を積極的に育成するために「実践建築構造工学講座」で行っていることについて語っていただきました。

「eモビリティ理工学講座」では、大阪の電力インフラメーカーである株式会社ダイヘンと共に、EV時代に直面するエネルギー問題を解決するための研究を行っています。どのような内容なのか、どのような意義を持つのか語っていただきました。

多くの情報が運べるといった性質に加え、近年の技術の進歩でその利用の可能性が広がってきたと言われている「テラヘルツ波」。その価値や難しさについて、そしてその中で生かされる「創域」的な意識について高野准教授にお聞きしました。

微生物の可能性を探り有効に利用する方法について長年研究を重ねている古屋先生に、微生物の可能性とご自身の研究について、そして他学科との共同研究を通して考える創域についてお聞きしました。

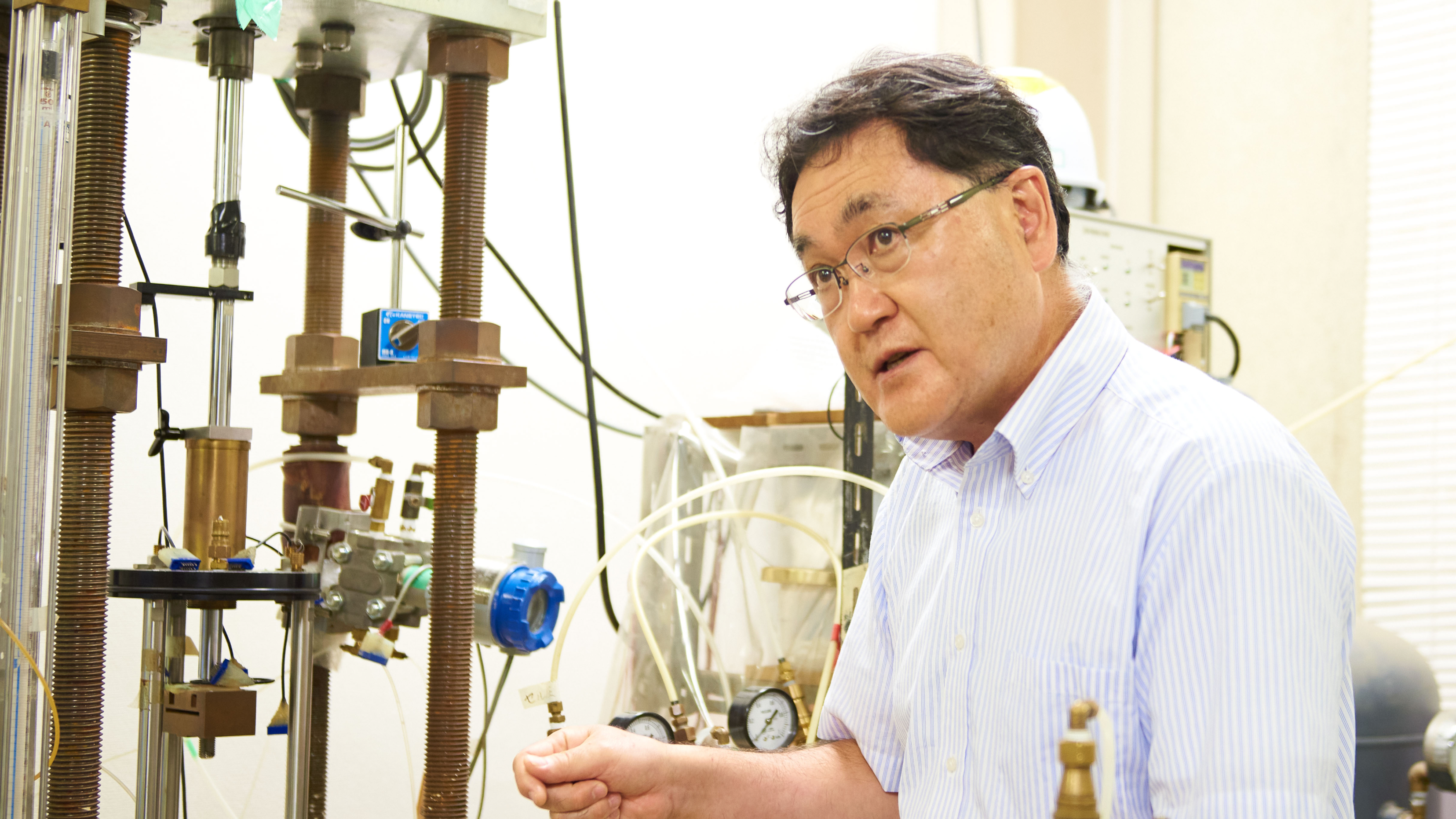

地盤工学を専門とし、住宅などの小規模な建物の地盤の液状化に関する対策、評価法の研究に取り組み様々な方法を提案されている塚本教授。液状化の研究について、そして創域への思いについてお聞きしました。

長年X線を利用して天体を観測し宇宙の謎を解き明かすことを目指してきた幸村教授。その技術や知見は宇宙のみならず地上においても活躍の場を広げつつあります。ご自身の研究について、また創域の重要性についてお聞きしました。